西洋クラシック音楽史は大きく分けるとバロック・古典派・ロマン派・近代音楽に分類されます。

それ以前の音楽はルネサンス音楽、それ以降の音楽は現代音楽と呼ばれますが、一般的にクラシック音楽として認知されているのは「バロック〜近代音楽」の時代において作曲された曲です。

この記事ではバロック〜近代音楽に活躍した、これだけは抑えておきたいクラシック作曲家を年代別に一覧にしてみました。

クラシックを専門としない弦楽器製作家や演奏家、さらには作曲家・DTMerの方も、この機会にクラシック作曲家について一緒に勉強してみませんか?

バロック時代の特徴と作曲家

バロック時代は17世紀初頭から18世紀半ばまでの音楽の総称です。王が絶対的な権力を行使していた時代に作られた音楽で、宗教音楽やオルガン・チェンバロ用の鍵盤音楽、室内楽曲を中心に対位法音楽が発展しました。

バロック時代に流行った音楽ジャンルは「オペラ」中心に「カンタータ」「オラトリオ」「受難曲」など。

この時代に活躍した代表的な作曲家といえばバッハ・ヘンデル・ヴィヴァルディが有名ですが、楽器そのものが発展した時代であることも見逃せないポイントです。

また、バロック時代の音楽の特徴として、「対位法」と「通奏低音」が挙げられます。

現代の音楽は和声の進行によって曲が成り立っています。所謂ホモフォニーと呼ばれる音の仕組みであり、一番上にメロディーがあって、その下に和音が重なる音楽です。

最たる例はキーボードのコード弾きであり、左手でCのコード(ド・ミ・ソの和音)右手でメロディーといった感じ。

対してバロック時代の音楽は対位法が主流です。

ホモフォニーは同時に音が連なる垂直構造ですが、対位法音楽であるポリフォニーはメロディーがメロディーに次々と覆いかぶさってくる水平構造となっています。

小学校や中学校の時に歌った合唱曲でメロディーの少し後から入っているパートがありませんでしたか?

あれも一種の対位法であり、複数の旋律がそれぞれの独立性を保ちつつ互いによく調和しています。

合唱曲は和音があるホモフォニー音楽に一部ポリフォニー要素を含んだ音楽ですが、バロック時代の音楽は後追いパートの連続で構成されているポリフォニーのみで作られる曲も多く、特に宗教曲には度々このポリフォニー音楽が用いられました。

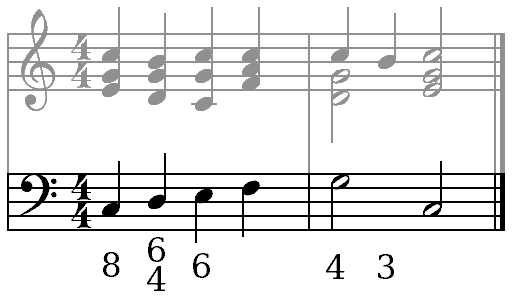

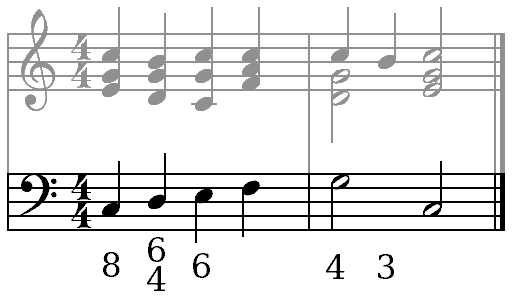

通奏低音は低音部の旋律と番号のみが示された楽譜を見ながら、その低音に適切な和音を付けて演奏する伴奏形態です。現代でいうコードネームのようなもので、この音と番号が使われたらこの和音を付けるといった感じに演奏が進みました。

全てが楽譜に記される古典派以降のクラシックとは異なり、即興演奏の色合いが強めだったことも特徴的です。

アントニオ・ヴィヴァルディ(1678~1741)

ヴィヴァルディは貴族でもなければ、裕福でもない一般的な家庭の出身。

10歳の時に教会付属学校に入学、そこで聖職者を目指しつつヴァイオリンの腕を上げていきます。当時のヨーロッパはコネ社会であり、スポンサーがいなければ音楽家は成り立たない世界でした。この時代の音楽は宗教音楽、つまり教会との関係が深かったため、聖職者になれば「コネ」を作れるというヴィヴァルディ家の判断で教会学校への道を選んだとも言われています。

ヴィヴァルディは聖職者として階級を徐々に上げていき、20歳には責任のある地位まで登りつめました。ただ、ヴィヴァルディは喘息持ちで体が弱かったため、「在俗司祭」として聖職に携わることになりました。「在俗司祭」とは修道者として誓いを立てていない、一般的な司祭のことです。(教会勤めではない司祭)。

ちなみに「在俗司祭」になったのは教会司祭として勤務するには体が弱すぎたのが理由らしいです。

その後、ヴィヴァルディはキリスト教の孤児院で音楽院教師になり、同時に作曲も精力的に行いました。

教師を続けながら、「器楽曲」から「声楽」にいたる幅広い分野の作品を世に残し、特に自らが操るヴァイオリンを使用した「ヴァイオリン協奏曲」は最も得意としたジャンルとして数々の名曲を残しました。

ヴィヴァルディの作曲活動は徐々に認められ、才能を開花させたヴィヴァルディの楽曲は次第にヨーロッパ各地から演奏興行オファーがくるほどの知名度になっていきます。その後、作曲家として成功したヴィヴァルディは音楽院教師としてではなく、作曲家としてヨーロッパの各都市を演奏旅行します。

1723年から1724年にかけてはイタリア・ローマを訪れ、同地で3曲のオペラを上演しました。ローマ教皇の御前で演奏した文献もあり、当時のヴィヴァルディがいかに人気のある作曲家だったのかが伺えます。さらに1725年には再びローマ・サンタンジェロ劇場の作曲家兼興行主となり、1739年まで断続的に興行を行いました。

イタリア・本土で高い人気を誇ったヴィヴァルディは更なる成功を求め、オーストリア・ウィーンにて興行を目指します。しかし、1番の理解者で有力なパトロンだったカール6世が逝去したことで状況は一変。かなりの資金をつぎ込み、挑戦した「ウィーンでの興行」はカール6世の逝去に伴い、全面中止となってしまいます。

演奏旅行による身体的な負担に加え、ウィーンでの興行ができなくなったことによる心労はヴィヴァルディを蝕みました。そして、ウィーンの劇場にあった作曲家用の宿舎で63歳で突然亡くなってしまっています。もともと体が弱かったこともあり、内臓を病んでいたともいわれています。

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)

バッハのフルネームは「ヨハン・ゼバスティアン・バッハ」主に17世紀のドイツで活躍した作曲家兼演奏家です。1685年にドイツ・アイゼナッハに音楽一家の8男として生まれたバッハは、町の楽師であった父に音楽の英才教育を受けながら育ちました。

また、伯父も有名な音楽家であったため、バッハは伯父からはオルガンを習い、どんどん腕前を上げていきました。

バッハが9歳のとき母親が亡くなり、さらには父親が10歳の時に亡くなったことで、バッハは兄の元にひきとられます。そんな逆境の中、優れた音楽家であった兄の元でバッハはさらに音楽に親しみ、才能を磨き続けました。

その後バッハは教会の修道院付属学校に入学、18歳の時にはアルンシュタット新教会のオルガニストとして就職を果たします。何年か職務を果たした後、「ミュールハウゼン」のいう街に移り住み、再び教会のオルガニストととして就職します。

バッハの生きた時代は現在のピアノは存在せず、バッハは「パイプオルガン」「チェンバロ」「クラヴィコード」を主に演奏楽器として扱っていました。したがってバッハの鍵盤作品は、この3つの楽器のいずれかで演奏するために書かれたということになります。

写真の楽器は「クラヴィコード」。鍵盤楽器の一種であり、14世紀頃に発明されました。主に現在のピアノができる前に使用されていた鍵盤楽器で、オルガンやチェンバロなどと並行して”16世紀から18世紀”に広く使用された楽器です。

移り住んだ「ミュールハウゼン」でバッハはマリア・バルバラという親戚の娘と結婚。その1年後にはワイマールという新天地で宮廷オルガニストという教会オルガニストの上位職にスキルアップを果たし、オルガニストとしての名声を上げていきました。また、その頃には作曲活動も盛んに行い、多くのオルガン曲を残しました。

バッハの性格は非常に真面目。音楽に対する情熱は並ならぬものであり、努力によって高い地位に登りつめました。しかし、その真面目さ故に、他人と衝突することもしばしばあったと言われています。

ワイマールにて宮廷オルガニストとなってからは「楽師長」の任につきます。

10年ほどワイマールの地で仕事を続けたバッハですが、宮廷楽長が亡くなった時、宮廷楽長の後継者に自分が選ばれなかったことに腹を立て、ワイマールを去ります。(他人と上手に関係を築くのが下手だったのが原因の一つ)

晩年に移り住んだのはケーテンという街。この地でワイマールでなり損ねた「宮廷楽長」の地位に就きます。また、ケーテンではオルガン曲や教会音楽の作曲・演奏以外の楽器や曲も多く扱い、音楽家として成熟していきました。

ケーテンでの生活を気に入っていたバッハですが、妻マリアが死んでしまい、さらにはバッハが「アンナ・マグダレーナ」と再婚をしたことなどの理由により、バッハ最後の居住地「ライプツィッヒ」へ移住します。

大都市ライプチヒでは「教会の音楽監督」という”かなり位の高い地位”に就任しました。この地位は事実上の市音楽監督にあたり、バッハはライプチヒの音楽の全てを任され、その手腕を発揮。相変わらず頑固な性格は健在で、度々他人と衝突することもありましたが、バッハはこの地で死ぬまでの27年間を過ごし、数多くの代表作を生み出し続けました。

最後は目の病により視力が低下、さらには手術にも失敗したことで失明し、その翌年の1750年に生涯を終えました。ちなみに同時代の作曲家ヘンデルも同じ医者にかかったことで失明しているので、この医者はヤブ医者だったとも言われてます。

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685~1759)

ヘンデルは1685年に生まれたバロック時代の作曲家です。正式名称は「ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル」といいます。この時代の作曲家はドイツもしくはオーストリアで活躍した人物が多いイメージですが、ヘンデルはキャリアの大半をイギリスで過ごしたイギリスの作曲家です。

同時期に音楽の父と呼ばれるバッハがいたことから、ヘンデルは「音楽の母」という呼び名が与えられています。バッハの音楽がガッチガッチの理論武装をした教会音楽であったのに対し、ヘンデルの音楽はメロディアスな音楽だったことが「バッハ=父、ヘンデル=母」というイメージにつながったのでしょう。

ただ、音楽の母という名は日本人がヘンデルをバッハと対等の存在として位置付けるために作った言葉であるため、諸外国ではこれらの呼び名は存在しません。

ヘンデルの音楽スタイルはオペラなどの劇場用の音楽。現代でいう映画やゲームの劇伴作曲家といえます。オルガン曲・宗教音楽をメインに作曲したバッハに対し、ヘンデルはオラトリオ・管弦楽曲・オペラ作品をメインに作曲活動に励みました。

ハレルヤコーラスや水上の音楽など、ヘンデルには数々の名曲がありますが、そのどれもメロディアスな旋律が印象に残ります。

ヘンデルはドイツのハレという街でバッハが生まれた年(1685年)に生まれました。音楽一家の生まれではなかったヘンデルは大学で法律を学びますが、音楽への情熱を捨てきれずに両親の反対を押し切って音楽への道に進みます。

キャリアのスタートはドイツ・ハンブルク。当時のドイツで名を馳せていた理論家:マッテゾンに師事し、作曲を学びます。1705年には初めてのオペラを作り上げ、非凡な才能の片鱗を見せます。

1706年にはイタリアに渡り、当時の最先端音楽ジャンルであったオペラ曲を多数作り上げました。1712年にはロンドンに移り住み、1727年にはイギリスに帰化。ドイツで活躍したバッハとは対照的に、ヘンデルは3カ国をわたり歩いたため、ドイツ語・イタリア語・英語といった多言語を操ることができます。

ロンドンでは前期はオペラ、後期はオラトリオ・声楽曲を中心に作曲し、オペラでは「アリオダンテ」「忠実な羊飼い」、オラトリオでは「アレキサンダーの饗宴」「メサイア」といった代表作を生み出しました。

ヘンデルの曲はエンターテイメント色の強いものが多く、当時の音楽界としては実に華やかな活躍をした人物といえるでしょう。

晩年は眼病との戦いに苦しみます。1751年から視力が減退し、眼科医”ジョン・テイラー”の手術を受けますが1752年には視力を失いました。ちなみに、この眼科医はバッハを結果的に失明させた眼科医であり、大作曲家2名を失明させたヤブ医者として後世に語り継がれています。

失明後は即興音楽家として活躍しますが、1759年4月14日にその生涯を終えました。

古典派時代の作曲家

クラシック音楽史における古典派とは一般的にバッハがこの世を去った1750年からベートーヴェンが亡くなる1827年までを指します。

古典派の時代ではフランス革命をキッカケに貴族のための音楽から市民のための音楽へ脱却が始まりました。それと同時に様々な形式が確立した時代でもあり、古典派の音楽はかなり「形式」が重要視された音楽といえます。

ヨーゼフ・ハイドン(1732~1809)

古典派の大御所「ハイドン」。

貴族御用達の作曲家として活躍し、交響曲・弦楽曲を中心に1000曲以上の曲を作り上げました。

代表曲はドイツ国歌としても知られる「皇帝」、優雅な「ロンドン」など。

CMやドラマであまり曲が流れないせいか、やや地味な印象がある作曲家ではありますが、弦楽器奏者としては極めて重要な作曲家です。

ハイドンはオーストリア出身の作曲家。ハンガリーとの国境にあるニーダーエスターライヒ州ローラウ村にて生まれ育ちました。

類まれな才能を持っていた彼は6歳の時に本格的な音楽の勉強を開始し、8歳の時に聖シュテファン大聖堂聖歌隊監督ゲオルク・フォン・ロイターによって音楽の都ウィーンに迎えられます。

彼がスカウトされた要因はその「歌声」。

ハイドンといえば交響曲のイメージが強いですが、彼のキャリアは聖歌隊員としてスタートすることとなります。

ハイドンは聖歌隊の一員としてハイドン約9年間働き、その間にラテン語や一般教養、さらに音楽教育を施されます。この音楽教育にはチェンバロやヴァイオリンといった定番楽器の奏法も含まれており、ハイドンはこの時期に作曲家となるための大きな財産を得ます。

ただ、聖歌隊では作曲のカリキュラムは組まれていなかったため、作曲に関しては当時はまだ素人だったそうです。

聖歌隊として活躍したハイドンですが、やがて聖歌隊を去る時が来ました。

そう、変声期が来てしまったのです。

変声期がきても上手くキャリアを伸ばせる人もいますが、ハイドンは残念ながらそうはならず、高音域が歌えないことに拠り解雇。

若くして仕事を失うことになったハイドンは途方にくれましたが、演奏家ではなくフリーの作曲家に転身し新たな一歩を踏み出します。

フリーの作曲家として成功するため、ハイドンは作曲理論や奏法について猛勉強し、弦楽四重奏やオペラを中心に名声を高めていきます。

彼の作風はこのころから徐々に定まっていったようです。

フリー転身から約10年がたった1759年のこと、実力を認めてくれたカール・モルツィン伯の宮廷楽長の職に定着したことで、ハイドンはフリーの作曲家から勤め人となります。

この時代では小オペラの指導や弦楽アンサンブル曲、交響曲の作曲に携わり、長所を伸ばし着々とキャリアを重ねていきます。

しかし、僅か一年余りでモルツィン伯の経済面が苦しくなり、ハイドンは折角就いた宮廷楽長のスグに失うことになります。

とはいっても、実力さえあれば次の仕事が容易く見つかるのは今も昔も同じこと。1761年には有名貴族エステルハージ家の副楽長に就任(すぐに楽長に昇進)します。

今度の職場は福利厚生が整った云わば大企業。

エステルハージ家当主ニコラウス・エステルハージ侯爵が音楽がハイドンの良き理解者であったこともあり、貴族御用達の作曲家として約30年間務めあげることとなりました。

また、ニコラウス・エステルハージ侯爵は作曲家として最高の環境を発揮させるために、専属の小オーケストラを毎日貸していたという逸話があります。

このような恵まれた環境があったからこそ、ハイドンは交響曲という難しいジャンルの曲を量産できたともいえます。

確固たる実力を身に着けたハイドンは海外からの人気も博すようになり、エステルハージ家の仕事以外の作曲にも携わるようになります。

この時期のハイドンは交響曲や弦楽曲を中心に膨大な数の曲を残しており、各地のその名声を轟かせました。

エステルハージ家に勤めてから30年余りが過ぎたころ、遂に当主ニコラウス・エステルハージ侯爵がこの世を去ります。跡継ぎとしてアントン・エステルハージ侯爵が就任しましたが、この侯爵は音楽に興味のないハイドンにとって最悪の人物でした。

全く音楽に興味がないということは、ハイドンの活動なんてどうでもいいわけであり、就任後まもなく「君、定年退職」と言われ、ハイドンはエステルハージ家での仕事に終止符を打たれます。

ただ、エステルハージ家は現代の大企業。首ではなく定年退職なため、年金が貰えます。

そのため、ハイドンは安定した基盤の中で作曲活動を行いながら余生を過ごしました。

ハイドンは1791年〜1795年の間(1793年は除く)、音楽関係の興行主ヨハン・ペーター・ザーロモンによるイギリスでの交響曲演奏プロジェクトに参加。

「パリ交響曲Hob.1-82~87」「十字架上のキリストの最後の7つの言葉Hob.20-2」といった名曲を発表し、名声を得ます。

その後ハイドンは再びウィーンに戻り、イギリスでの成功によって稼いだ資産を元に豪邸を建設。年金+贅沢な資金による貧困とは無縁の創作セカンドライフをエンジョイします。

1792年にはベートーヴェンがハイドンの元を訪ねたことをキッカケに、彼を弟子として約2年ほど指導に当たります。

1796年からは再びエステルハージ家にて貴族御用達の作曲家として活躍。(音楽好きな侯爵に変わったため)晩年においても数々の名作を残しました。

定年後も精力的に創作活動を行ってきたハイドンですが、60歳を超えたあたりから次第に体力が衰えていき、1802年には殆ど作曲が出来ないほど持病を悪化させます。そして、4年後の1806年にハイドン(77歳)はこの世を去りました。

晩年は病を抱えた日々となりましたが、最後まで恵まれた環境の中で創作活動に打ち込めた幸せな作曲人生であったことは言うまでもありません。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791)

クラシック音楽家屈指の天才「モーツァルト」。

管弦楽曲、オペラ、ピアノ曲といった多岐にわたる分野において大きな功績を残し、現代においても揺るぎない人気を誇る作曲家です。

代表曲は「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」「トルコ行進曲」「フィガロの結婚 序曲」「レクイエム」。

モーツァルトが残した曲は「α波」が出やすいリラックス効果のある曲として人気を高めています。

モーツァルトは1756年に七番目の末っ子としてヴォルフガング家に生まれ、ザルツブルクの宮廷作曲家であった父レオポルトのもと、音楽の英才教育を受けた経歴を持つ人物です。

3歳からチェンバロを弾き始め、5歳から早くも作曲を開始していたことから、早熟だったことが伺えます。

息子が天才であり神童であるだと確信した父はモーツァルトの演奏をヨーロッパ中に披露するため(自身の就職活動の兼ね)、親子でウィーン・パリ・ロンドンといった大都市への演奏旅行を開始。

モーツァルトは父の期待に答え、王宮や貴族相手にその実力をいかんなく発揮し、10歳にも満たぬ時期から大きな名声を博します。

常軌を逸した耳の良さ。即興能力。

下書きをしない天才とも称された記憶力。

モーツァルトの能力の高さはクラシック音楽家最強とまで称されています。

その実力は7歳のモーツァルトの演奏を聴いた作家ゲーテが「いずれ音楽界のシェイクスピアとなる存在」と唸らせるほどでした。

11歳〜13歳の時期においてはイタリアの大都市を巡り、1770年(14歳)にしてローマ教皇より黄金拍車勲章を授与されます。

また、ボローニャにおいては音楽教師であったジョバンニ・バッティスタ・マルティーニ神父から対位法や和声の技術を学び、音楽性の幅を広げました。

イタリアでの活動は17歳まで続き、以下のような名曲にて大好評を博したと記録が残っています。

■初のオペラ『ポントの王ミトリダーテ』K. 87

■セレナード『アルバのアスカニオ』K.111

■オペラ『ルーチョ・シッラ』K. 135

その後も父レオポルトとモーツァルトの演奏旅行は続き、17歳〜19歳においては2回にも及ぶウィーン旅行を実施。オペラ『偽の女庭師』K. 196上演といった作品を残しました。

このように、幼少期〜青年期にかけてのモーツァルトは演奏旅行において各地を旅しながら音楽性を磨くサーカス団員のような生活を送り続けます。

ただ、長きにわたる演奏旅行が成功したのは天才的な音楽センスを持つモーツァルトだからこその事であり、常人であれば絶対に不可能であったことでしょう。

演奏旅行をひと段落させたモーツァルト(21歳)は拠点をザルツブルクからミュンヘン→マンハイム→パリへと移し音楽活動を展開します。

この時期のモーツァルトはやたら恋愛に力を注いでおり、父・レオポルトの弟の娘「マリア」や「アロイジア・ヴェーバー」といった女性に恋をしますが、いずれも上手くいかず、パリに出向いてからは受け入れ先のシャボー公爵夫人から嫌がらせを受ける、同行していた母が亡くなるという悲劇に見舞われます。

結局23歳の頃にザルツブルグへと戻りますが、そこでも雇用主であったザルツブルク大司教 コロレドと揉め、最終的には25歳でウィーンに定住します。

モーツァルトは35歳という若さでこの世を去った人物ですが、そのうちの約4年間を移住の繰り返しで過ごしたことは音楽史からみると非常に悔やまれます。

25歳から死去する35歳までの時期はモーツァルトの晩年に当たり、様々な名曲が生まれました。

ただ、当時の音楽界は貴族への音楽から民衆の為の音楽へと向かっていた過渡期であり、どうしても高給な仕事を取るのが困難でした。

そのため、華やかなイメージのあるモーツァルトですが、晩年は貧困に喘ぎます。

また、モーツアルトの才能を恐れていた宮廷楽長アントニオ・サリエリを中心とする貴族たちに演奏会を妨害され、思うように収入を得ることが出来なかったという説も残っています。

晩年のモーツァルトが残した主な曲

1785年 弦楽四重奏曲集『ハイドン・セット』

1786年 オペラ『フィガロの結婚』K. 492

1787年 オペラ『ドン・ジョヴァンニ』K. 527

1790年 オペラ 『コジ・ファン・トゥッテ

1790年 ピアノ協奏曲26番ニ長調 K. 537「戴冠式」

1791年 ピアノ協奏曲第27番 K. 595

1791年 ジングシュピール 『魔笛』 K. 620

晩年のモーツァルトは経済的に恵まれず、苦しい時期を過ごしましたが、輩出した曲は後世に残る名曲ばかりです。

特にオペラ分野に関してはフィガロの結婚・魔笛といった古典派を代表する名曲を残し、天才と呼ばれる実力をいかんなく発揮しています。

しかし、貧困の影響から徐々に体調を崩し、レクイエム K.626の作曲に着手した直後の1791年12月5日に35歳という若さでこの世を去りました。

死因は全身の浮腫と高熱を引き起こす「リューマチ性炎症熱」と言われていますが、サリエリによる毒殺説も浮上し、当時の音楽界において大きな物議を醸しました。

モーツァルトの死にはミステリアスな部分が多く、1984年には毒殺説を題材とした映画「アマデウス」が公開されるなど、未だに様々な考えが残っています。

ただ、現代では毒殺説はほぼ否定されており、リューマチ性炎症熱による死であったことがほぼオフィシャルな見解となっています。

モーツァルトの作品はその殆どが長調であり、軽やかで優雅な曲調が多数を占めます。ただ、これはモーツァルトが作りたい音楽だったわけではなく、時代背景から「優雅な曲」を作らざるを得ない状況だったのです。

というのも、モーツァルトの時代は少し後のベートーヴェンの時代とは異なり、フリーランス音楽家として生きていくことが非常に困難な時代でした。

そのため、この時代の作曲家は有権者や貴族に仕えることが通例だったわけです。

「オリジナルな曲を書こうなんて、これっぽっちも考えたことはない」

これはモーツァルトが残した名言です。この言葉から彼は商業音楽に徹した人物であるということがわかります。

長調の曲が多いのは、モーツァルトに依頼される曲に「優雅さ」が求められていたからに他なりません。

ちなみに晩年に作られた曲の雰囲気がこれまでと若干異なる理由は、31歳の時に父が亡くなり、依頼によって書くのではなく、自分の書きたい曲を書くようになったからです。

彼本来の気質としては、短調の暗い曲を多く作りたかったのかもしれません。

モーツァルトの名曲

『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』

ピアノソナタ:第11番『トルコ行進曲付き』

交響曲第25番 ト短調 K.183

レクイエム ニ短調 K.626

歌劇 フィガロの結婚 序曲 など

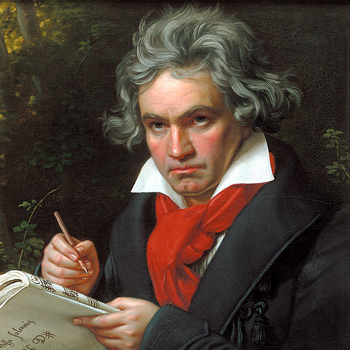

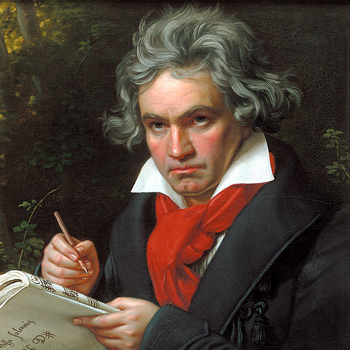

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)

「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」。クラシック作曲家としては、おそらくもっとも知名度が高い人物でしょう。

難聴によりほとんど耳が聞こえなくなっても曲を書き続けた不屈の精神をもつ作曲家であり、ピアノ曲としては「月光」「悲愴」、交響曲では「英雄」「運命」といった名曲を世に残しました。

ベートーヴェンの音楽は現代のみならず当時の音楽界でも絶大な支持をあつめ、ロマン派以降の作曲家に多大なる影響を与えたとされています。

幼少期から天才として優れた才能を発揮したモーツァルトや貴族御用達の作曲家として成功を収めたハイドンとは異なり、ベートーヴェンは云わば血の滲む努力でのし上ってきた人物です。

ベートーヴェンはドイツのボンという小さな街の「ケルン選帝侯宮廷の歌手」の一家に生まれました。一見裕福な音楽系の家庭にも思えますが、実態は祖父の援助によってなりたっていた家庭であり、その祖父が亡くなると一気に貧困に陥りました。

家計崩壊後、酒におぼれ始めた父はベートーヴェンの才能を当てにし、一攫千金を狙える作曲家に仕立てるための音楽教育を施します。

ただ、その教育はまさに音楽ではなく、音が苦。ベートーヴェンは一時期音楽が大嫌いになるほど追い詰められた環境の中で能力を磨くこととなります。

彼の苦悩はまだまだ続きます。

16歳の時に慕っていた母マリアが死去、更に父がアルコール依存症となったことで、貧困は更に深まってしまいました。

その結果、クリスティアン・ゴットロープ・ネーフェという作曲家のもとで勉強を続けつつも、家族のために複数の仕事をかけ持つ日々がしばらく続くことになります。

21歳の頃。父が亡くなり、さらに世話をしていた2人の弟も成長します。家族のために身を粉にして働く日々は終わり、遂にベートーヴェンは作曲活動に専念できるようになりました。

また同時期には当時の音楽会において高い名声を得ていたハイドンに才能を認められ、彼に弟子入りするためにドイツからウィーンに移住を果たします。

この時代のベートーヴェンは「初期のベートーヴェン」と呼ばれ、ハイドンやモーツァルトの影響を受けた比較的明るく穏やかな曲を多数書きあげました。

特にピアノの名手としても評価が高かった彼のピアノ曲の出来は素晴らしく、月光や悲愴といった現代でも愛され続ける曲もこの時期に作られています。

しかし、ベートーヴェンに再び過酷な運命が圧し掛かります。

それは難聴です。

難聴になった原因は諸説ありますが、20代中盤頃から難聴に悩みはじめ、28歳の頃には殆ど耳が聞こえなくなってしまいます。

耳の障害は音楽家にとっては致命的であり、ベートーヴェンは深い絶望に苛まれました。

その絶望はあまりにも深く、31歳の時に『ハイリゲンシュタットの遺書』を残し自殺一歩手前まで精神的に追い詰められます。

ただ、ベートーヴェンは得意としていたピアノをあきらめ、「作曲」だけに全てを注ぎ込むスタイルをとることで少しづつですが復活を果たします。

そして、この時期から作り上げられるのが、ベートーヴェンの真骨頂「交響曲」。

様々な感情を五線譜に込め、彼にしか作り上げられない曲を次々と書き上げていったのです。

難聴となったベートーヴェンは音を感覚的に扱うことが出来なくなったため、過去に作られた歴代の交響曲を分析し緻密に音楽を作りあげる「徹底的な理論武装スタイル」をとりました。

そして、この理論武装から生まれた音楽の数々はこれまでの作曲技法の歴史を変えるものとなります。

古典的な形式の発展と構造の再構築をはかり、古典派音楽の完成形といえる仕上がりにまで作り込まれた交響曲の数々はまさにオーケストレーションの教科書。

33歳の時に作曲した交響曲3番を皮切りに、生み出された交響曲(3番〜6番)は音楽の理想形として崇められることになります。

また、難聴になってからの約10年間はベートーヴェンの中期と称され、彼の大半の曲がこの時期に作曲されます。ジャジャジャジャーンという特徴的なフレーズが有名な運命(5番)もこの時期の作品です。

曲調が耳が聞こえていた時の明るく穏やかな曲調から重厚感がある曲調に変わっていることも、彼の心境と状況を物語っています。

晩年の15年はベートーヴェンの後期に当たり、この時期にはベートーヴェンが神格化されるキッカケとなった数々の名曲が作り上げられます。ベートーヴェン最後の交響曲にして大作である「交響曲第9番」が作曲されたのもこの時期です。

一見順風満帆に創作活動を行ったように思えますが、実はこの時期においてもベートーベンは深い問題を抱えながらの活動となりました。

問題の一つは自身のスランプ。1818年ごろからベートーヴェンは思うように作品を書けなくなり、数年間試行錯誤の時期が続きます。最終的にはバッハが用いた対位法技術を作品に取り入れることで、スランプを脱出しました。

もう一つの問題はプライベートでの家庭内不和。弟(ベートーヴェンは3兄弟の長男)と甥であるカールとの関係に問題を抱え、一時活動の停滞を余儀なくされました。

これらの問題に加え、健康状態も悪化にも苦しみます。

40歳の頃にはついに耳が全く聞こえなくなり、更には神経性の腹痛や下痢も発症。1826年12月には追い打ちをかけるように肺炎を患い、やがて満足に動くことすら難しくなります。

最終的には手の施しようがないほどに病を悪化させ、1827年3月26日に56年の生涯を終えました。

ベートーヴェンは晩年に輝かしい名作を残しましたが、最後の最後まで苦悩し続ける過酷な運命を生きた人物であったといえます。

前期ロマン派の作曲家

ロマン派音楽は古典派音楽を「ロマン派主義」の精神によって更なる高みへと押し上げた、クラシック音楽において最も華やかな時代といえます。

ロマン派主義は18世紀末から19世紀で起こった精神運動の一つであり、「理性偏重」「合理主義」といった特徴をもった古典主義とは異なり、感受性や主観に重きをおいた考え方です。

古典派音楽よりメロディアスな曲が多く、クラシック音楽初心者でも楽しめる曲が多岐にわたって存在することが特徴です。

ロマン派音楽の特徴はバッハ・モーツァルト・ハイドン・ベートーヴェンといった名立たる作曲家たちが作り上げてきた機能和声法に半音階的なニュアンスを取り入れ、さらに大きな動きを取り入れた音楽性です。

オーケストラの編成はこれまで以上に大規模になり、それに伴い演奏時間も増えています。

例えば交響曲。

古典派時代の交響曲は長くても30分以上になることはありませんでしたが、ロマン派時代の交響曲は当たり前のように30分オーバーの曲が並び、ロマン派の終盤に入ると1時間にも及ぶ曲が現れ始めます。

また、古典派主義の音楽は「合理主義」によってかなり理論ずくめのカッチリとした音楽でしたが、ロマン派音楽は「感情表現」を押し広げられており、心の深いところを表現するロマンティックな音楽へと進化を遂げています。

ロマン派の音楽はそのどれもがロマンティックであるわけではなく、作曲家によって大きく作風が異なります。

古典派音楽を追随した作曲家の曲であれば古典派のような曲が展開されますし、逆に新しい音楽の形を模索し「革新的な音使い」を目指した作曲家が作り上げる曲は古典派にはない雰囲気を持っています。

ショパンやリストが作り上げた現代でもロマンティックな音楽として認定される曲もあれば、シューベルトやブラームスが作り上げた曲のように、かなり古典派風な曲も存在します。

バロック・古典派の前半においては音楽は教会や貴族の為に作られるのが基本でしたが、ロマン派に入ると音楽は民衆の為の音楽へと変貌を遂げました。

それに伴い誰に向けて書くか、どのような音楽を目指すかはこの時代では「自由」になっています。

カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786~1826)

ウェーバーはオペラの作曲家として当時絶大な人気を誇った作曲家です。

彼は数々のドイツオペラを書き続けることで、同ジャンルの認知度と知名度を上げ、そして並々ならぬ努力の結果「魔弾の射手」という最高傑作を生みだします。

現代においての知名度は低いですが、ワーグナーへドイツオペラの歴史をつなげた人物として、音楽史においては非常に重要視されています。

彼が生きた時代はロマン派初期。

当時のドイツやオーストリアはオペラ=イタリアオペラというイメージが定着しており、ドイツオペラはジャンルとして根付いていませんでした。

しかしウェーバーは並々ならぬ努力と情熱により根付いたイメージを払拭し、ドイツオペラを1つのジャンルとして定着させることに成功します。

ウェーバーはドイツのオイティーンに生まれ、劇団の団長であった父の元、ドイツやオーストリアの全土を公演して回る幼少期を過ごします。

幼少期を演奏(公演)旅行で過ごした経歴はモーツァルトに似ていますが、劇団と一緒に過ごした経緯からウェーバーは「オペラ」に関する感性が磨かれていきました。

美声の持ち主であったウェーバーは9歳から本格的な音楽教育を受け始め、ヨハン・ホイシュケルやハイドンの弟であるミヒャエル・ハイドン、ゲオルク・フォーグラーといった有名作曲家からピアノの演奏や作曲について学びます。

1799年には自身初のオペラである『愛と酒の力』を作曲。オペラ作曲家としてステップアップを果たし、その後も才能を着々と開花させながらドイツ各地で作曲活動に勤しみます。

優れた作曲能力とピアノ演奏能力を持っていたウェーバーですが、幼少期の時から「美声」も武器でした。しかし、この美声を大失態によって失ってしまいます。

その大失態とは、

硝酸をワインと間違えて飲んだこと

です。

何故間違えてしまったのかは定かではありませんが、この失態によってウェーバーは声がでなくなってしまいます。

この出来事により”歌手”として活動を続けられなくなったウェーバーは、作曲家/ピアニストとしての活動を本格化させていくこととなります。

20歳半ばを迎えた頃からウェーバーのキャリアは加速的に高まります。

1813年にはプラハ歌劇場の芸術監督に就任、更に1817年にはザクセンの宮廷楽長に任命されるなど、ウェーバーは音楽家として高い地位を得る人物となりました。

この時期のウェーバーはピアノ曲や歌曲、室内楽曲といった幅広いジャンルの曲を手がけますが、メインジャンルはやはり自身の核となるドイツオペラでした。

当時の音楽界はオペラといえばイタリアオペラという価値観が強く、ウェーバーのドイツオペラはなかなか評価されない時期が続きます。

しかし、ウェーバーはドイツオペラの普及を諦めませんでした。

彼は数々のドイツオペラを書き続けることで、同ジャンルの認知度と知名度を上げていき、そして並々ならぬ努力の結果「魔弾の射手」という最高傑作を生みだします。

彼の代表作となった「魔弾の射手」は1821年にベルリンで公演され、ドイツオペラの傑作として音楽界から絶大な支持を受けることに成功。遂にこれまでのオペラ=イタリアという価値観を見事に覆しました。

大きなミッションを成し遂げたウェーバーは1826年に結核にてこの世を去りますが、彼の功績は絶大であり、後続の作曲家に大きな影響を与えたと語り継がれています。

ジョアキーノ・ロッシーニ(1792~1868)

イタリアオペラの作曲家として活動した「ロッシーニ」。

「明るい作風」のオペラを得意とし、親しみやすい喜劇の数々は大衆から絶大な支持を受けたとされています。44歳にして引退し、以後は美食家として活躍したというユニークな生涯を送ったことでも有名です。

代表作は「ウィリアム・テルの序曲」「セビリャの理髪師」など。

室内楽曲や歌曲・ピアノ曲といったジャンルも手がけましたが、やはりオペラこそが彼の真骨頂です。ちなみにロッシーニは手抜きの天才とも呼ばれ、自然に過去の作品を使いまわす技術にも長けていたとされています。

ヴェルディやプッチーニといった後の大作曲家に影響を与えた功績も見逃せません。

ロッシーニはロマン派初期の作曲家です。イタリアオペラの作曲家として活動し、当時の音楽界において絶大な人気を誇りました。作風は肖像画のイメージ通りの「明るい作風」。親しみやすい喜劇の数々は大衆から絶大な支持を受けたとされています。

ただ、ロッシーニに関しては、他のクラシック作曲家のような詳細なデータが残っていません。

というのもロッシーニは生きている間は大きな名声を受けましたが、すぐに忘れ去られてしまった人物だからです。

76歳まで生きなが作曲家としては44歳にして引退していること、音楽よりも食の道が優先であったこと。これらの理由がロッシーニが時代の流れに埋もれてしまった原因なのですが、恐らくロッシーニは死後の名声はにあまり関心を示さなかったのではないでしょうか。

豊かな才能を持ちつつも音楽に固執しなかった変わり者、それがロッシーニなのです。

1792年。ロッシーニはイタリア マルケ州にあるペザーロに生まれ、8歳の時に美食の街として有名なボローニャへ移り住みました。

彼は見た目から裕福な家庭で育ったと思われがちですが、実は父は投獄中・母は生活苦の歌手という意外にも貧困家庭で育った人物です。

ただ、祖母に預けられたため、ロッシーニ自体は貧困な幼少期を送ったというわけではありません。寧ろイタリアの新鮮な食材に触れ、「天使のよう」と称されるほど早くも肥えて始めていたといわれています。

その後ボローニャ音楽大学に進学したロッシーニは類まれな才能を開花させ、18歳にしてオペラ作曲家としてデビューします。(フィレンツェ:オペラ・ファルサ『結婚手形』にて)

デビュー後のロッシーニは『試金石』『タンクレーディ』『アルジェのイタリア女』といったヒット作を次々と作曲。

23歳の時にはナポリで『エリザベッタ』の公演を成功させたことをキッカケに、サン・カルロ劇場の音楽監督に就任します。

名声を確固たるものとしたのは24歳の時に書き上げた代表作『セビリアの理髪師』。

この作品でロッシーニはイタリア国内のみならず、ヨーロッパ中にその名を刻むことに成功します。

数々の名曲を仕上げたロッシーニは30歳の時にパリのイタリア座の音楽監督に就任。その2年後にはフランス国王シャルル10世に記念オペラ・カンタータ『ランスへの旅』を献呈し、「フランス国王の第一作曲家」の称号と終身年金を得ます。

しかし、創作人生に固執していなかった彼は終身年金を得たことにより最後のオペラ『ウィリアム・テル』の公演を最後にオペラ作曲を引退。その後は兼ねてから本当に大好きであった美食の道へと満を持して進むことになったのです。

44歳の頃には僅かながら続けていた作曲活動を完全に引退。その後は美食家としてボローニャやフィレンツェ、パリで活躍を収め、晩年には高級レストランを経営して名声を博しました。

最後を迎えたのは1868年11月13日(76歳)。太りすぎてしまったことから様々な病気を発症し、この世を去りました。

フランツ・ペーター・シューベルト(1797~1828)

「フランツ・ペーター・シューベルト」は貧しい生まれであれながらも「愛されキャラ」によってのし上がった人に好かれる作曲家です。シューベルトの人脈から生まれたシューベルトを称える音楽会「シューベルティアーデ」によって名声を博し、人の和によって頭角を現しました。

代表曲は「交響曲 未完成」「魔王」「白鳥の歌」など。特に歌曲に関しては後に「歌曲の王」と呼ばれるほどの名作を残しています。

典型的な死後に評価された作曲家であり、31歳という若さでこの世を去っています。

シューベルトはオーストリア リヒテンタールの決して裕福ではない家庭に生まれた苦労人です。

本格的な音楽教育を施されたのは5歳の時のことで、アマチュア音楽家であった父の手ほどきを受け、その才能の片理を見せるようになります。

父は幼きシューベルトの能力を開花させるためには優れた環境が必要だと判断し、シューベルトをリヒテンタール教会の聖歌隊指揮者ミヒャエル・ホルツァーの指導する聖歌隊に預けることを決意。

父のおかげで聖歌隊の一員となったシューベルトはピアノやヴァイオリンといった楽器に触れることが出来るようになり、音楽家として成功するための環境に入るこむことができました。

聖歌隊において一目置かれる存在となったシューベルトは11歳にして寄宿制神学(コンヴィクト)へ奨学金を受けて進学。コンヴィクトでも彼は才能を発揮し、その歌声にて人々を魅了しました。

また、この時期から作曲分野においても徐々に頭角を現していきます。

シューベルトに関する文献の中では、彼は友に恵まれた人物とよく記されています。

つまり、人に好かれる人物だったわけです。

現に聖歌隊に在籍していた時も、寄宿制神学校時代も彼は多くの友人からサポートを受けながら努力を続けたという記録が残っており、貧しい生まれでありながらも彼が成功できたのは助けたくなる「いいやつ」だったからなのでしょう。

そしてこの特徴こそが今後の音楽人生の鍵となります。

1813年に入り、シューベルトは変声期を迎えたことからコンヴィクトを去ることとなります。

その後シューベルトは教師として仕事をしながら作曲の勉強を続け、有名作曲家サリエリからの指導を受けながら実力を身に着けてます。

時には師からオリジナリティーの無さを指摘され、時にはつまらない教師という仕事に鬱気味になりながらも、様々なジャンルの音楽を手掛けました。

『糸を紡ぐグレートヒェン 』『ピアノのための4つのソナタ』『交響曲第2番変ロ長調 』といった有名楽曲もこの時期に作られています。

シューベルトに転機が訪れたのは教師となってから3年が経過した1816年のこと。

彼の曲を愛してやまない法律学生フランツ・ショーバー(金持ち)に作曲家として専念することを打診されたことによりシューベルトの運命は大きく変わります。

またとないショーバーの提案を受け入れることにしたシューベルトは安定的な教師の職を辞め、ショーバーの客人となることで作曲に専念する環境を得ます。

この時期の彼はピアノ曲や宗教曲、歌曲に交響曲といった様々なジャンルに挑戦し『交響曲第4番ハ短調 』『交響曲 第5番変ロ長調 』といった名曲を残します。

ただ、シューベルトが悠々自適に創作活動を行えたかと言えばそうではなく、シューベルトは実に貧困でした。

その理由はハイドンやモーツァルトのように公演を成功させていったわけでなく、こじんまりとした作品発表に留まっていたです。

ハッキリ言うと、あんまり売れていませんでした。

しかしながらシューベルトには他の作曲家にはない「ひとの良さ」があります。友人たちが率先して手助けをしてくれたおかげで、貧困でありながらも充実した創作活動をおくることができていたようです。

シューベルトの人柄を如実に表しているのがシューベルティアーデという音楽会です。この組織はシューベルトの人脈から生まれたシューベルトを称える音楽会であり、一流歌手やピアニストが彼が作り上げた曲を演奏する会として、盛り上がりを見せました。

シューベルトはこの友との時間を何よりも大切にしており、このシューベルティアーデをキッカケに躍進を見せます。

1818年5月1日に刑務所コンサートとしてイタリア風序曲が演奏され、自身初の公演に成功します。

1819年には歌曲の作曲家として公演デビュー。1821年には誰もが知る名曲「魔王」を作曲し、ようやく出版にまで漕ぎつけます。

才能がありながらも結果が出なかった苦労人は、仲間の力を借りながらも遂に作曲家として世に認められるようになってきたのです。

ここからシューベルトとシューベルティアーゼの快進撃が始まる!

と思いたいところですが、魔王による出版後は失速し、3年間ほど冬の時代を過ごします。

劇付随音楽『アルフォンソとエストレラ』と『フィエラブラス』は規模が大きすぎたために公演に失敗。

他の力作も思ったような成果は出ず、シューベルトは世間に相手にされない不安を常に抱きながらの生活を送るようになります。

また、落ち込みやすいシューベルトはこの数年を限りなく鬱モードで過ごしたようです。

しかしながらシューベルトはこの時期に駄作ばかりを作っていたわけではなく、歌曲に至っては傑作ばかりを世に残します。

彼の繊細な感性から生まれた美しい旋律は次第に適正な評価を受けはじめ、1825年には相次ぐ楽譜の出版によりこれまでにない収入を得ました。

この優れた歌曲の数々により、シューベルトは後に歌曲の王と呼ばれるようになるわけです。

肖像画からもわかるように、シューベルトは小太りでした。そのため健康状況は芳しくなく、28歳の若さにして体調を頻繁に崩すようになります。

そして、親交のあったベートヴェンが死去し、葬儀に参列した夜。彼は友人たちと訪れた酒場にて盛大な死亡フラグを立てます。

何故かハイテンションに「この中で最も早く死ぬ奴に乾杯!」と音頭をとったのです。

友人は恐らく「どうしたんだ、、こいつ」と思ったことでしょう。

そして、不吉な乾杯してしまった翌年。シューベルトは31歳という若さでこの世を去りました。

死後間もなくシューベルトの作品集が出版されましたが、当時の彼はベートーヴェンやモーツァルトよりも格下扱いであったため、「シューベルティアーデのための作曲家」と見なされました。

そのため、歌曲や小曲ばかりが出版され、交響曲といった大作は世に埋もれていくことなります。

シューベルトは生きている間に名声を得ることは叶いませんでした。しかし、彼の死後から10年が経過した1838年2月にシューマンがシューベルトの兄フェルディナントの家を訪問したことにより、放置されていた彼の作品は日の目を見ます。

フェルナンドの家にてシューマンが見つけた作品は『交響曲第8番』。シューベルトを小曲と歌曲の作曲家だと思っていたシューマンはその認識の誤りに気づき、交響曲第8番を世に放つために友であるメンデルスゾーンに譜面を送ります。

そして、1838年3月21日。メンデルスゾーンの指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏によって『交響曲第8番』が公演され大好評を博します。

この公演によりシューベルトの作品は注目を浴びるようになり、彼の残した作品の数々が研究されるようになりました。

エクトル・ベルリオーズ(1803~1869)

「ベルリオーズ」はクラシック音楽史において非常に重要な人物です。

音楽と他の芸術を絡める標題音楽の概念を確立させ、自身の失恋体験を曲にした「幻想交響曲」で名を馳せました。

また、大半のクラシック音楽家は幼少期の頃から英才教育を施されていますが、ベルリオーズが本格的に音楽の勉強を始めたのは14歳の頃。ピアノが上手くなかった大作曲家という稀有な存在だったりもします。作曲に関しても素人同然でしたが、シャルル・シモン・カテルの『和声概論』を参考に独学にて才能を伸ばしたようです。

ベルリオーズの音楽キャリアは医科大学に入学した18歳になることから始まります。

開業医であった父の後を継ぐために医学の道を志したベルリオーズですが、医学の勉強を続けていくうちに自らの適正に悩まされるようになり、興味は次第に音楽に移行します。

その後、学業よりもオペラ座に通うことに趣を置くようにったベルリオーズは、20歳の時に父の反対を振り切りパリ音楽院に入学。音楽院の教授ジャン=フランソワ・ル・シュウールからオペラと作曲を学びました。

クラシック音楽において、20歳から本格的な教育を受けることは遅いスタートではありますが、ベルリオーズはそのハンデをもろともせずに勉強にのめり込みます。

パリ音楽院において意欲的に創作活動に取り組み続けるベルリオーズは「ローマ賞」と呼ばれる作曲コンテストで第一等を受賞することを目標に『オルフェウスの死』『エルミニー』『クレオパトラの死』を作曲。

これらの曲で優勝を果たすことは叶いませんでしたが、少しつづ手応えを掴んでいきます。

そして、音楽院に入学してから7年が経過した1830年のこと。『サルダナパールの死』を作曲し、4度目の挑戦にして初めてローマ賞を受賞します。加えて同年12月5日には代表曲である『幻想交響曲』の公演にも成功します。

遅咲きにはなりましたが、ベルリオーズは27歳にして一流作曲家の仲間入りを果たしました。

『幻想交響曲』の誕生秘話

まだローマ賞第一等を受賞する前のこと。ベルリオーズは劇団女優ハリエット・スミッソンに恋をし、劇場に頻繁に顔を出し手紙を送っていました。悪い言い方をすればストーカー紛いの熱烈なアピールをしていたのです。

ただ、受賞前のベルリオーズは駆け出しの作曲家に過ぎず、全く相手にしてもらえませんでした。

そのことを根に持ったベルリオーズは彼女を憎むようになり、負のエネルギーから幻想交響曲を書き上げました。

作曲家として成功への道を歩み始めたベルリオーズですが、プライペートでは大きな挫折を味わいます。それは女性ピアニスト マリー・モークとの婚約破棄です。ローマ賞で第一等を受賞して世間の脚光を浴びたベルリオーズはマリー・モークと婚約を結んだのちローマに留学しました。(留学から戻ったら結婚する予定だった)

しかし、留学後になんとマリー・モークはカミーユ・プレイエルと恋仲になり、婚約破棄。失恋続きとなったベルリオーズは憎悪と失意にまみれ、一ヶ月ほどの療養を余儀なくされます。

失意のローマ留学を終え、パリへと戻ったベルリオーズはハリエット・スミッソンと再会し恋仲になります。そして、1833年には4年前からの恋を成就させ結婚。

その後はパリ郊外のモンマルトルに拠点を移し、オペラ作品を中心に数々の名曲を生み出します。

この時期はベルリオーズの中期にあたり、『ベンヴェヌート・チェッリーニ』『劇的交響曲 ロメオとジュリエット』『交響曲 イタリアのハロルド』といった楽曲を完成させました。

ベルリオーズの名声はどんどん高めていったかのように思えますが、実はベンヴェヌート・チェッリーニが不評の出来となってしまったことから、1840年になる頃には人気凋落の一途を辿ります。

今も昔も一回やらかしてしまうと致命的なダメージを追うのは一緒。公演での収入が一気に減ったベルリオーズは貧困に陥ることになりました。

パリでの人気が落ち込んだベルリオーズはその後ウィーン・ブタペスト・ドイツ・ロシアなどに趣き、海外での活躍を狙います。そしてベルリオーズは狙い通りに公演を次々と成功させ、各国から称賛される存在へと上り詰めました。

ただ、この時期においてもパリ公演では失敗と成功を繰り返していたため、「富」を得たとは決して言えない状況が続きます。

妻であるスミッソンと性格の不一致から別居状態になり、雑誌の執筆活動で忙しく作曲に当てる時間が少なくなるなど、成果を上げる一方で苦労が絶えない生活を送り続けました。

1848年2月にパリで2月革命が勃発。不穏な空気がパリ全体を包み込む中、同年7月には父が死去、別居中の妻ハリエットも脳卒中で倒れるなど、ベルリオーズはこの年に多くの不幸に見舞われます。

その後パリの治安が悪化したことが原因となり、ベルリオーズは創作活動の停滞を余儀なくされます。

苦しい状況を打破しようとベルリオーズは1850年にパリ・フィルハーモック協会を設立し、指揮者としてパリの音楽会を盛り上げようとしました。しかし、好評を得ることができず、経営難によって僅か1年あまりで解散を余儀なくされます。

そして1854年3月には妻スミットンが死去。この約8年間はベルリオーズにとって暗黒時代と呼べる時期となってしまいました。

※1854年には10月にマリー・レシオと再婚。息子ルイに宛てた手紙には「一人で生きていくことができない」という言葉が綴られていたらしいです。

後期のベルリオーズは再び演奏旅行にて名声を博します。

主に評判がよかったドイツを中心に公演を続け、暗黒時代を払拭させる活躍をみせました。また、幾度も栄光と挫折を味わったフランス・パリにおいても声楽曲『キリストの幼時』を皮切りに再び名声を博し、名作曲家として確固たる地位を確立します。

1856年にはフランス学士院会員に選ばれ、ついに安定した生活を送れるようになります。4年後の1860年にはドイツのバーデン=バーデンにて2幕のオペラ『ベアトリスとベネディクト』を公演し、これも好評を博します。

その後も精力的に活動を行い、60歳で筆を置くまで名作を残し続けました。

最後を迎えたのは65歳の時の事です。58歳の時に再婚相手のマリー・レシオ、63歳の時に息子のルイを亡くし、病気を患っていていたベルリオーズの心と体に大きなダメージを与えます。

孤独を嫌っていたベルリオーズにはもう生きていくだけで気力が残っていなかったのでしょう。1869年3月8日にその生涯を閉じました。

フェリックス・メンデルスゾーン(1809~1847)

「結婚行進曲」の作者であり、ドイツロマン派を代表する超一流音楽家として名を馳せた「フェリックス・メンデルスゾーン」。お金持ちの家に生まれた「純粋培養のお坊ちゃま」であり、知的教育及び高度な音楽教育によって欧州中で活躍しました。

古典派に近い作風であり、「歌の翼に」「春の歌」など、優雅で美しい曲を数多く作曲。特に通称「メン・コン」と呼ばれるメンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲」はヴァイオリン奏者の重要なレパートリーです。

クラシック作曲家は裕福な家庭に育ったタイプと貧困に喘ぎながらも伸し上がってきたタイプがいます。

メンデルスゾーンは完全に前者であり、ドイツハンブルグの銀行家アブラハム・メンデルスゾーンとレア・ザロモン(ドイツ語版)の息子として生まれました。

所謂お金持ちの家に生まれた「純粋培養のお坊ちゃま」です。

メンデルスゾーンがまだ幼い頃に両親の仕事の都合からベルリンに移住。

この移住をキッカケに両親は4人の子供(フェリックスは上から2番目)に知的教育及び高度な音楽教育を施します。

メンデルスゾーン一家の豪邸は様々な芸術家が日々訪れる夢のような環境であり、高度な芸術と常に触れ合う機会がありました。そして、この恵まれた環境によって彼らの感性を大きく磨かれます。

同時期の有名作曲家であるベルリオーズやシューマンも裕福な家庭にて育った人物でしたが、メンデルスゾーンに至ってはその比ではありません。

6歳からピアノを始めたメンデルスゾーンはベルリン移住後、作曲家でありピアノ教師であった「ルートヴィヒ・ベルガー」にピアノを学びます。当初は4人姉弟共にベルガーの指導を受けましたが、最終的に音楽への興味を抱き続けたのはフェリックスと姉のファニーの2人であったようです。

その後フェリックスとファニーは作曲法を「カール・フリードリヒ・ツェルター」に師事します。

ツェルターはヴィルヘルム・フリーデマン・バッハの教え子であった大祖母の紹介によりフェリックス姉弟の師となった人物であり、先代バッハから伝わる対位法技術を得意としていました。

そんなツェルターの指導を受けたフェリックスは次第に「バロック音楽や初期古典派」を重んじる作曲スタイルをとるようになり、やがて伝統的なドイツ作曲家として開花していきます。

なお、姉ファニーも優れた才能を発揮し、作曲家・ピアノストとして活動を開始。姉弟の中は非常に良好であり、生涯に渡り良き理解者としてお互いを支え合いました。(若干シスコン・ブラコン気味)

メンデルスゾーンは9歳にして早くも頭角を現し、神童として崇められます。

もちろんその背景には一家の財力も影響しており、フェリックスの楽曲を演奏するためのオーケストラが用意されたり、作品の出版に一役買って出るといったサポートも大きな力となったことでしょう。

12歳の時には文豪ゲーテにモーツァルトを超える神童だと評価され、14歳の時には大祖母からバッハの「マタイ受難曲」のスコアを渡されたことをキッカケに「バッハ」に対する興味をさらに膨らませます。

16歳の時には彼の代表曲である「弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20」やシェイクスピアの「夏の夜の夢」を元にして作曲した「序曲」を作り上げ、大きな名声を得ます。

そして20歳になったフェリックスは歴史に埋もれていたバッハの「マタイ受難曲」を自らの指揮により復刻公演を果たし、大成功をおさめます。

この公演には国王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世や詩人ハイネといった著名人を含む数千人が訪れたと記録が残っています。

尚、この公演の利益は貧困に苦しむ少女の為の裁縫学校の設立に使われました。流石は大金持ち。やることのスケールが違います。

このように超一流の家庭に育ったフェリックスは成人するまでに音楽家として申し分ない功績を上げ、若くして絶大な支持を受ける超有名人となりました。

20歳を迎えたメンデルスゾーンが行ったのはウィーン・フィレンツェ・ローマといった年での演奏旅行です。この旅で各地の音楽家や画家との交流を深めた彼は、翌年以降「イタリア交響曲」といった旅からインスピレーションを受けた作品を作り上げました。

そして演奏旅行を終えた後は、デュッセルドルフ(ドイツ)とイギリスを拠点とし音楽活動を展開させていきます。

デュッセルドルフでは1833年に音楽監督に就任し、ライン音楽祭といった名だたる音楽祭の指揮を担当。

イギリスにおいては計10回の演奏旅行を通し、序曲「フィンガルの洞窟」と「スコットランド交響曲」といった代表作を作曲。また、ヘンデルのオラトリオをバッハの時と同様に復刻公演し、バロック音楽の再評価を進めました。

1847年のイギリス演奏旅行の際にはフィルハーモニック管弦楽団の演奏にてベートーヴェン「ピアノ協奏曲第4番」のソリストを務め上げる活躍を見せ、同公演においては更に「スコットランド交響曲」を自らの指揮で発表。

この公演にはヴィクトリア女王も姿を見せており、メンデルスゾーンに対する評価の高さが伺えます。

1835年にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者に任命されたメンデルスゾーンはデュッセルドルフからライプツィヒへ移住。この地では「音楽水準の向上」に趣をおいた活動を展開します。

メンデルスゾーンは作曲や合唱団の組織作りなど多岐にわたる活動を行いましたが、最も力をいれていたのは演奏会です。毎回好評を博していた演奏会では自作曲のみならず、有望な若手の曲や過去に埋もれた名曲の復刻にも尽力。シューベルトの「交響曲第8番」がメンデルスゾーンによって公演されたことは有名なエピソードとして残っています。

また自作曲においてはオラトリオ「聖パウロ」や劇付随音楽「夏の夜の夢 Op.61」を作曲し、名声を博しました。

尚、夏の夜の夢 Op.61には有名な結婚行進曲も含まれています。

1843年には現在のフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒにあたるライプツィヒ音楽院を設立。学院長として若手音楽家の指導に当たりました。

精力的にライプツィヒにて音楽活動を行っていたメンデルスゾーンですが、1847年5月に姉ファニーが脳卒中で息を引き取ったことをキッカケに体調を大きく崩します。

もともと晩年は過労から体調を崩しがちでしたが、心の支えである姉を失ったダメージはすこぶる大きく、姉の死から約半年後に自らも息を引き取りました。

死因はくも膜下出血と言われていますが、祖父・姉・両親全員が脳卒中で亡くなっていることから、遺伝的な何かがあったとのではないかと推測されています。

フレデリック・ショパン(1810~1849)

クラシック音楽の作曲家としては1位2位を争う知名度を誇るショパン。

CMで使われる頻度も多く、「子犬のワルツ」や「エチュード革命」「雨だれ」「別れの曲」といった名曲の数々は誰もが一度は聴いたことがあると思います。

ショパンのメロディーは繊細かつロマンティックであるため、非常に印象に残りやすいです。現にCMやドラマに採用されることが他の作曲家よりも圧倒的に多く、クラシック音楽に興味がない人でも頭の中にメロディーが刷り込まれています。

生涯の殆どをピアノ曲の作曲に捧げた彼はまさに「ピアノの詩人」。生み出された名曲たちは今尚多くの人々に愛され続けています。

ショパンのフルネームは「フレデリック・ショパン」。

彼は1810年にポーランドのジェラゾヴァ・ヴォラに生まれ、ワルシャワで育ったポーランド屈指の作曲家・演奏家です。

音楽一家の長男として育ったショパンは幼いころからヴァイオリンやフルートといった様々な楽器に触れ、6歳になることろには「ピアノ」のレッスンを本格的に開始します。

すると、どうでしょう。

ショパンは神に選ばれし者というしかないほどの天才的な感性と技術を開花させ、8歳の頃にはワルシャワの貴族サロンにて自作曲を披露するとんでもない神童に育ちました。

現代に名が残っている作曲家は皆天才なのですが、ショパンのピアノの実力は名だたる作曲家の中でもトップクラスだといわれています。作曲に関する能力もピアノ曲に限ればモーツァルトやベートーヴェンといった名作曲家を凌駕していたようです。

ショパンは音楽活動を続けながら「ワルシャワ高等学校」「ワルシャワ音楽院」に進学。ワルシャワ音楽院においては首席で卒業し、ショパンを指導したエルスネルからは音楽の天才とまで称されました。穏やかでユーモアもある性格から、学生時代は友人と指導者に恵まれた順風満帆な日々を過ごしたとされています。

ただ、天才として確実に音楽家へのステージを上がる一方で、ショパンは身体が見事な虚弱体質でした。

子供の頃から呼吸器の感染症にかかりやすく、ワルシャワ音楽院を卒業する頃には完全に肺結核患者となってしまいます。

後の世でショパン19歳の肖像画を見た専門家からも「ショパンは結核にかかっていた。色が極端に白く、喉仏が目立ち頬が落ち窪んでいる。耳も結核に特徴的な消耗を呈している。」と評されており、ショパンが青年期の頃から肺結核に苦しめられていたことは間違いないようです。

しかし、この「薄幸の天才ピアニスト」という属性は彼の個性ともいえます。この個性がなければショパンが現在においてこれほどまでの評価を受ける作曲家にはなれなかった可能性もあります。

ワルシャワ音楽院を卒業したショパンはベルリン・ウィーンに活躍の場を広げ、着々と評価を高めていきました。

しかし、1830年にワルシャワで11月蜂起(ロシア帝国の支配に対する武力反乱)が起こったことをキッカケに、ウィーンにおいて反ポーランドの風潮が高まります。その影響を受け、ウィーンでの活動が困難となったショパンは活動拠点をパリに移すことを決断します。

※ポーランドの11月蜂起は結果的に失敗に終わり、ポーランドの治安は一気に悪化します。祖国を愛し、いずれはポーランドに戻ろうとしていたショパンですが、音楽活動を続けていくためにはポーランドに戻れることはできませんでした。

この時のロシアに対する感情や無念の思いから彼の代表曲「革命のエチュード」が生まれています。

パリに移住したショパンは芸術家や他の著名人との出会いを重ね、天才ピアニストとしての名声を博します。

ポーランドの作曲家として有名なショパンですが、彼が残した名曲の大半はパリで書かれたものであり、実質はパリで名声を博した作曲家であるともいえます。

しかし、同時代のロマン派作曲家とは異なり、ショパンがパリで公開演奏会を行うことは殆どありませんでした。その理由は以下の二つです。

・ショパンがサロンでの演奏及び自宅での仲間内の演奏を好んでいたこと

・持病によって各地を飛び回る演奏活動ができなかったこと

普通は積極的な公演活動を行わなければ作曲家は生活が難しいのですが、ショパンはヨーロッパ中から集まる多くの弟子にピアノを教えることで収入を得ていました。

名作曲家・名ピアニストであることのイメージが強いショパンですが、実はカリスマピアノ教師でもあったわけです。

常に体調が悪く体力がなかったショパンですが、見た目には気を使っており、ファッションセンスも抜群でした。

溢れる才能に、病弱属性、そしてオシャレともなると、そりゃモテたわけです。

そして、選り取り見取りで恋人を選べるショパンは26歳の時に10歳下のマリアという娘に恋をし求婚。マリアもそのプロポーズを受け入れ、はれて婚約者となります。

スキャンダルを恐れ、保守的な恋愛観を持っていたショパンでしたが、マリアに対する思いは熱いものがあったようです。

しかし、婚約翌年にショパンの体調面を危惧したマリアの両親の反対によって2人の婚約は破談。この婚約は世に知らされることはなく、ひっそりとショパンの恋は終わりを告げました。

マリアと別れたショパンはその後ジョルジュサンドという女性と交際を始めます。

ジョルジュ・サンドは19世紀に活躍したフランスの女流作家で、数知れない男性遍歴で知られる人です。つまり超肉食系。

病弱で繊細なショパンとは一見相性が悪いようにも思えますが、なぜかショパンはジョルジュサンドと恋愛関係になってしまい、2人でマジョルカ島への逃避行を行います。

このショパンの行動には周囲の人間は非常にびっくりしたようです。

現代に置き換えると、内気な友達が派手なモデルと急に付き合い始めたようなものです。マリアとの交際・破局すら表に出さなかったショパンですから、なおさら周りをびっくりさせたことでしょう。

結局体調を悪化させたショパンはバルセロナ・マルセイユを経由してパリに戻ります。その後は冬はパリで活動、夏はサンドの別荘で暮らす生活が始め、この生活を約9年ほど続けました。

ただ、この生活は病弱なショパンにとっては負担が重く、彼の体を蝕んでいきました。

その結果サンドはもはや介護士のような存在になってしまい、サンドは不満を募らせます。最終的にはサンドの子供たちをめぐるトラブルなどの理由からショパンが37歳の時に2人は別れることとなりました。

この別れはショパンが亡くなる2年前のことです。

サンドとの出会いによってショパンの寿命は確実に蝕まれ、名声にも影を落としすことになったのは間違いないでしょう。ショパンが選んだ運命なのですから仕方のないことですが、やはり悪女と呼ばれる女性には気をつけたほうがよいですね。

サンドと別れたショパンはパリでの音楽活動を続けますが、サンドとの生活の代償は重く、階段の上り下りすら一人では困難になるほど体は弱っていました。

残された最後の力を使い、38歳の時に「パリでの最後の演奏会」そして「イギリスへの演奏旅行」を行ったのち、ショパンは力尽きました。

享年39歳。ピアノの詩人は数々の名作を残し、この世を去ります。

ショパンの葬儀はパリのマドレーヌ寺院で行われ、モーツァルトのレクイエムが歌われました。現在はフランス パリ ペール・ラシェーズ墓地に眠っており、ショパンの音楽を愛してやまないファンが毎日のように彼の墓に訪れます。

なお、ショパンの葬儀には3,000人近くが参列したといわれていますが、その中にジョルジュ・サンドの姿はありませんでした。彼女との出会いはショパンにとって本当に良いものだったのかは疑問が残ります。

ロベルト・シューマン(1810~1856)

前期ロマン派の作曲家として絶大な人気を誇るシューマン。彼は多くの悲劇と熱い恋愛による激動の人生を送り、その生き様を象徴するかのような繊細で美しい名曲は死後から約170年が経過した今尚、多くの音楽ファンに愛され続けれています。

代表曲は「幻想小曲集 作品12より 飛翔」「トロイメライ」「謝肉祭」「チェロ協奏曲」など。

ロマンティックなメロディーの数々から、まさにロマン派を象徴とする存在だといわれています。

シューマンはドイツのツヴィッカウという街で出版業を営むアウグスト・シューマンと外科医の娘であるヨハンナ・シュナーベルの息子として生まれました。

両親とも知的指数が高く、経済的にも豊かであったことから、シューマンは恵まれた環境で才能を開花されていきます。

シューマンが音楽に興味を持ったのは7歳の頃です。

父と訪れたドレスデンにてウェーバー指揮によるベートーヴェンの交響曲を聴き、作曲家という職業に憧れを抱きます。

裕福な家庭に生まれたシューマンは芸術に触れ合う機会も多く、ピアニスト イグナーツ・モシェレスの演奏やモーツァルトのオペラ「魔笛」といった超一流の演奏を聴き続けたこともシューマンの才能開花の要因になりました。

シューマンはただ裕福な家庭に育っただけでなく、音楽的なセンスにも恵まれていました。10歳になるころには自作曲を作れるようになっており、特にピアノ演奏の才能は抜群に優れてたとされています。

そんなシューマンの才能を更に開花させようとした父は「財力」により、シューマンの活動を強烈にサポート。超高価なシュトライヒャーのピアノを買い与え、作曲の勉強に必要な道具や楽譜を大量に揃えます。

おそらくこの話を聞いたらベートーヴェンやシューベルトが顔を真っ赤にして嫉妬に狂うかもしれません。それほどまでに、シューマンの環境は恵まれていました。

その後シューマンはギムナジウム(中高一貫校)にて勉学に励みながらもヨハン・ゴットフリート・クンチュというオルガニストに師事し、ピアノの演奏や作曲について学びます。

また父の影響からか文学にも興味を抱き、ドイツの小説家であるジャン・パウル作品を中心にゲーテ・ホフマンといった詩人の作品にも親しみました。

一見優等生にも思えるシューマンですが、自分の価値観と合わない人間を敵とみなしたり、複数の女性と同時交際したりと嫌な面も多々見受けられたようです。

現代に置き換えると「金持ちの家に生まれて苦労知らずに育ったら調子に乗った」といった感じでしょうか。

ただ、彼の心に闇を抱えさせる出来事が15歳の時に起こります。

それは父の病死と姉の入水自殺です。

これまで順風満帆な人生を送ってきたシューマンに大きなショックを与えたことは想像に容易いでしょう。

亡き父はシューマンが音楽家になることを望んでいましたが、母は音楽家になることを反対しており、シューマンは強制的に法律の道へ進まされます。

その後、しぶしぶ法律大学に入学することになったシューマンですが、どうしても法律への興味を持てず、大学の講義に参加せずに作曲に没頭する日々を送ります。

挙句ピアノ教師フリードリヒ・ヴィークの門下生となり、法律の勉強はそっちのけで作曲とピアノの勉強を始めました。(母には一応許可はもらえた)

この時期のシューマンはフリードリヒ・ヴィークの厳しいレッスンを受けながらピアノの腕前を磨いていくのですが、最も彼に影響を与えたのが娘クララとの出会いです。

クララ・ヴィ—クは若干9歳にして音楽界デビューを果たしたピアノの神童であり、同じ門下生であるシューマンとクララは徐々に親しくなります。

そして、この出会いがやがてシューマンの運命を大きく変えることとなるのです。

法科大学生であったシューマンは有名な法科教授の授業が受けられるとこを理由にハイデルベルグ大学に転校します。ただ、この理由は巧妙なウソであり、法律科のティボー教授が指導する音楽サークルに入りたかったことが真の理由でした。

ティボー教授は合唱団を組織し、著書を執筆するほどの実力を持ったアマチュア音楽家です。法律にも精通し、更に音楽にも携わる彼にシューマンは憧れを抱いていたのでしょう。

当時のシューマンは法律家になるべきか音楽家になるべきかを迷っていた時期であり、彼の指導を受けることで自分の道を決めようとしていたのかも知れません。

ハイデルベルグ大学で法律と音楽の二刀流生活を送っていたシューマンですが、やがてティボー教授から運命を変える見解を受けます。

「神はシューマンに法律家としての運命を与えていない」

この言葉を聞いたシューマンは自分の心に正直になるようになり、ピアノと作曲に自身の殆どの時間をささげるようになります。

そしてシューマンが20歳になった1830年。母に音楽家になる決意を伝えた後、数年間レッスンを受けていたフリードリヒ・ヴィークの弟子となり、音楽家への道を本格的に歩み始めました。

フリードリヒ・ヴィークの住み込み弟子となったシューマンでしたが、性格の不一致から2年余りで師弟関係を解消します。その後は社交活動を行いながらピアノと作曲の腕前を上げていきますが、21歳の時に悲劇が起きます。

自ら開発した指トレーニングマシンで指を破壊

文字にしてみるとカッコ悪い事件ですが、テクニックを追い求めた結果指を壊し、シューマンのピアニストとしても道はここで終わりました。

この出来事は現代のピアニストにとっての戒めとなっており、無理なトレーニングを行うとシューマンのようになると恐れられています。

もうピアノを満足に弾くことは叶わない。

この事実にシューマンは絶望し、何度も音楽を辞めようと苦悩しますが、紆余曲折あって何とか立ち直り、やがて「作曲家」として生きていくことを決意します。

この時、ピアニストではなく作曲家としてのシューマンが誕生しました。

尚、この時期から「新音楽時報」の編集という仕事にも携わるようになり、執筆者としてのシューマンも同時に誕生しています。

学生自体からシューマンは恋愛体質でしたが、成人してからも恋愛絡みの話題が絶えません。

24歳の頃にはヴィークの新弟子である18歳のエルネスティーネに恋に落ち、婚約にまで発展しますが、彼女の複雑な家庭事情が原因となり破談となります。

この恋愛中にシューマンは『謝肉祭』と『交響的練習曲』を作曲。恋が彼の創作意欲のモチベーションに繋がっていることが伺えます。

エルネスティーネとの恋が終わってしまったシューマンは、今度は学生時代から親しくしていたクララと恋に落ち、交際を開始。

一見軽い感じに付き合ったようにも思えますが、この恋はこれまでの恋とは一味も二味も違い、シューマンの生きる理由そのものと呼べるほどの大恋愛となります。

ただし、クララとの恋には大きな障害がありました。それはクララの父であり、以前に揉めてしまった師ヴィークの存在です。

ヴィークのシューマンに対する感情

■弟子になった際に揉めてスグに自分の元を去った奴

■教え子に手を出した奴

■娘に手を出した奴

■性格に問題がある奴

ヴィークはクララとシューマンが交際していることを知ると大激怒。これが長きに渡る抗争の始まりとなってしまいます。当たり前ですが、ヴィークがシューマンにもつ感情は良いものではありません。当然ヴィークは2人の恋愛を妨害し、クララをシューマンから遠ざけます。

しかし、クララとシューマンの恋愛はヴィークの想定以上に盛り上がっており、ここから泥沼の恋愛構想が始まりました。

この抗争は非常に長期に渡るため割愛しますが、最終的に法廷抗争にまで発展しながらも、2人は1840年9月12日にライプツィヒ近郊シェーネフェルトの教会で結婚式を挙げ、夫婦となりました。

この時期にシューマンが作曲した曲はクララのために書かれた曲であり、『幻想小曲集』『ピアノソナタ第3番』『子供の情景』『クライスレリアーナ』『幻想曲』といったピアノ学習者にお馴染みの名曲を多数世に残しました。

ヴィークの妨害で会えない時間が続いた2人でしたが、シューマンが作り上げた曲をクララが演奏することによって愛を育んでいたようです。

クララと結婚した後、シューマンは作曲家として次なる一歩を踏み出します。

まず行ったのは「歌曲」の充実です。

1840年は『ミルテの花』『女の愛と生涯』『詩人の恋』という有名曲を含む120曲以上にも及ぶ歌曲を作曲し、それまでのピアノ曲中心の作曲家というイメージを払拭します。

さらにシューマンはクララとバッハやベートーヴェンの楽曲の研究にも乗り出し、対位法や管弦楽に対するアプローチの引き出しをどんどん増やしていきます。

その結果、1841年には自身初となる交響曲第1番を作曲。同年には更に複数の交響曲を仕上げ、作曲家としての評価を着々と上げていきました。

シューマンは結婚した年の1840年においては歌曲を、1841年は交響曲を、1842年は室内楽曲を中心に手掛け、公私ともに充実した日々を送ります。

順調に見えたシューマンとクララの生活ですが、第1子が生まれ第2子の妊娠が発覚した1842年の時に綻びが生じます。

それはシューマンの精神障害の発症です。

当初は単なる過労だと思われていましたが、実は鬱病のような症状を発症しており、約2年間ほど他者との接触を拒むようになります。

この頃からシューマンは上がったり下がったりを繰り返す人生を送ることとなってしまいました。

しばらく精神状態が芳しくなかったシューマンですが、パリからシューマン夫妻が住んでいるライプツィヒを訪れたベルリオーズとの交流により、状況が上向きます。

そして、回復の兆しの中で作り上げたオラトリオ『楽園とペリ』が大ヒットを生み、シューマンの名声は街中に轟きました。

それまでは知名度の低いピアノ作曲家でしかなかったシューマンですが、遂に一流作曲家の仲間入りを果たします。

そして、その名声はあれほど揉めていたヴィークが和解を持ちかけてくるほど確固たるものだったようです。

しかし、上がることもあれば下がることもあるのがこの時代のシューマン。

クララのロシア演奏旅行に同行したことをキッカケに、精神状況は再び地に落ちます。

旅の疲れもシューマンの状態を下げた原因の一つでしたが、本当にシューマンの精神を落ち込ませたのはクララの成功です。

確かにシューマンは以前に比べ評価を格段に上げました。ただ、それでもクララの名声には遠く及ばず、ロシア演奏旅行で彼女の成功を目の当たりにしたシューマンは劣等感を抱き、体調を崩してしまいます。

その後もシューマンの体調は芳しくなく、高所恐怖症・神経疲労・幻聴といった更なる精神障害を発症。

結果的にライプツィヒでの音楽活動を続けることは困難となり、気候が穏やかで過ごしやすいドレスデンへの移住を決めます。

ドレスデンに越してきたシューマンですが、精神障害の症状は一向に改善されず、幻聴や耳鳴り、双極性障害に苦しみます。

しかしながら、作曲が出来る状態の時には『ピアノ協奏曲』や『交響曲第2番』といった作品を作り上げるなど、創作意欲自体は失われてはいませんでした。

また、この時期にシューマンは交友関係が極端であり、メンデルスゾーンと深い友好的な関係を結ぶ一方で、ドレスデンにて出会ったリヒャルト・ワーグナーとは険悪な関係が続きます。

特に保守的な音楽性を持つシューマンと改革的な音楽性を持つワーグナーの相性は芳しくなく、シューマンは自身の雑誌にてワーグナーの音楽性を批判しました。

当時のドレスデンはライプツィヒとは異なり音楽が大衆に根付いていない地でした。

具体的にはシューマンが得意とする器楽曲より貴族向けのオペラが人気を博している地であり、シューマンとは相性がよい街とは決していえなかったようです。

移住した当初は絶大な人気を誇るクララをもってしても、シューマンの楽曲はなかなか評価をされず、もどかしい日々を送りました。

しかし、人気ソプラノ歌手ジェニー・リンドとの共演やドレスデンでの人気ジャンルであるオペラの作曲にも取り掛かったことにより、次第にシューマンの評価は高まりを見せ、最終的にはドレスデンでもシューマン夫妻は成功を収めます。

この頃のシューマンは作曲家としての定職を探しながら作曲を続け、バッハの楽曲を広めるためのバッハ協会を設立するといった活動を展開。精神障害に苦しみながらも精力的に活動を行いました。

その結果1849年の秋にデュッセルドルフの音楽監督としてのポストを獲得。ドレスデンに別れを告げ、夫妻揃ってデュッセルドルフへと旅立ちます。

危うい精神状態でありながらもシューマンは「子どもはたくさんいればいるだけよい」という考えの元、クララとの間に8人の子供を作ります。(ドレスデンを旅経つ時点では6人)

子だくさんであったことは2人にとって幸せなことでしたが、それだけ経済的に負担がかかることにも繋がり、結果的にはシューマンの精神を追い込む原因となってしまいました。

ちなみに、ピアノ曲として人気の高い『森の情景』や『子供のためのアルバム』はドレスデン在住時に作られており、自然豊かなドレスデンでの暮らしは少なからずシューマンの心を癒したのでないかといわれています。

デュッセルドルフで音楽監督に就任したシューマン夫妻は熱烈な歓迎を受け、大きな活躍を期待されます。体調が若干上向いていたシューマンはその期待に応えるべく『チェロ協奏曲』や『交響曲第3番 ライン』などの名曲を作曲。更には指揮者としてコンサートの成功させ、見事に期待通りの活躍をみせます。

しかしその代償は大きく、負荷がかかった心は急速に壊れ、度重なる失敗を繰り替えすようになります。

■度重なる指揮者としての失敗

■コミュニケーション能力の不足

■感情の起伏の激しさ

精神障害を抱えているシューマンは上記のような能力不足を露呈し、批判の的となります。

その結果危うい精神はさらい危うくなり、1852年夏には、神経過敏、憂鬱症、聴覚不良、言語障害も発症。

ますます心身ともにボロボロとなります。

勿論このような状況では音楽監督を続けることはできず、最終的にシューマンは全ての役職を下ろされ、音楽家としてこれ以上ない屈辱を味わいました。

もうこの時点でシューマンは殆ど壊れてしまったといっても過言ではありません。

1853年のこと。もう既に壊れてかけていたシューマンですが、若干20歳の若き作曲家「ブラームス」がシューマン夫妻の家を訪れた時は人が変わったかのように元気になったといいます。

その後シューマンはブラームスの事を天才と称し、弟子に迎え可愛がりました。

ブラームスもシューマンを熱く信頼し、2人の関係はシューマンが生涯を終えるまで固い絆で結ばれたとされています。

また、ブラームスは気苦労の絶えないクララをサポートし、心の支えとなりました。

この二人の関係は後の世で様々な憶測を生みますが、一般的には「親友関係」であったとされています。

ブラームスとの出会いによって一時は回復の兆しを見せたシューマンですが、1854年を迎えたころにはもはや精神は限界を迎えていました。

自我を保つことも危うくなったシューマンはクララや子供たちを傷つけることを恐れ、遂にライン川に身を投げ、入水自殺を図ります。

運よく救助されたシューマンですが、そのまま精神科送りとなり、当時妊娠していたクララの負担とならないように単身でエンデニヒという地へ向かうこととなりました。

ちなみにシューマンが自殺を図ったことはクララには知らされず、彼が死去した後に知らされたようです。

シューマンは最晩年の2年間をエンデニヒという地で過ごします。この地はいわばサナトリウムであり、徹底的に療養をしなければ生きていくことすらも儘ならない状態までシューマンの容態は悪化していました。

食事に毒が入っていると思い込む。

悪口の幻聴が聞こえる。

味覚も嗅覚もほぼない。

錯乱を起こす。

体が硬直して動かない。

もう、シューマンは音楽家ではなく廃人となっていました。

そして1856年7月29日午後4時、シューマンは46歳の生涯を閉じたのです。

シューマンの最後はクララによって看取られましたが、シューマンとクララが最後に交わした言葉が非常に意味深だったと言われています。

その言葉は以下の通りです。

シューマン「お前、僕は知っているよ・・・」

シューマンは何を思ってこの言葉を発したかどうかは定かではありません。ただ、これほどまでの大恋愛をした2人としては少し寂しい最後の言葉だったようにも思えます。

クララとブラームスの関係について言っているのか。それとも精神障害による妄言だったのか。

それは彼ら2人にしかわかりません。

後期ロマン派の作曲家

後期ロマン派は半音階的和声の多用や楽器構成の拡大が図られ、作り上げられる楽曲はどの曲も壮大となりました。

ただ、その分演奏時間も長くなっているため、現代人にとってはややとっつきにくいです。

標題音楽の理念に基づいて音楽を構成したワーグナー、伝統的な絶対音楽の価値観を崩さずに作曲活動を展開したブラームス、民族主義音楽を根付かせたスメタナやシベリウスといった作風が大きく異なる作曲家が登場し、以降クラシック音楽は多様性に溢れるものとなっていきます。

フランツ・リスト(1811~1886)

ピアノの魔術師「フランツリスト」。

ピアノ学習者なら誰もが一度はフランツ・リストに憧れたことがあると思います。

優雅なショパンに対してテクニカルなリスト。

ピアニストとしてだけでなく、作曲家としても活躍したリストは紛れもなくロマン派作曲家の大御所的存在です。

代表作はピアニスト時代に作られた「愛の夢」「ラ・カンパネラ」「ハンガリー狂詩曲」。ピアノ曲は演奏時間も短く、クラシック初心者でも気軽に楽しめるため、現代における需要は高いです。

リストはハンガリー人の父とオーストリア人の母の間に生まれたハンガリー育ちの作曲家です。

ただ、ハンガリー人ではあるものの、家庭内の公用語がドイツ語であったことから生涯ハンガリー語を喋ることはありませんでした。

叔父がヴァイオリニストであったことからリストは幼少期から音楽を嗜み、10歳の頃には一流ピアノプレーヤーとして注目される存在になります。

その後11歳でウィーン音楽院に入学するためにオーストリア ウィーンへ移住。ツェルニーやサリエリといった一流プレーヤーから本格的な音楽教育を受け、才能を開花させていきました。

ウィーン音楽院を卒業した後もリストはウィーンに留まり、ベルリオーズ・ショパン・メンデルスゾーン・シューマンといった同時代の名立たる作曲家と交流を深めながら、自身の音楽性をより深めていきます。

そして、19歳を迎えたある日。

リストはヴァイオリンの超絶技巧プレーヤー パガニーニの演奏に感銘を受け、自分は「ピアノのパガニーニ」になると決意を固めます。

この出会いこそ、ピアノの魔術師と呼ばれたリストの原点となりました。

その言葉通りにリストはコンサートで成功を収め続け、パガニーニのコンサートから僅か数年後には「歴代最高のピアニスト」と評価されるようになります。

圧倒的な演奏技術はヨーロッパ中に轟き、「指が6本ある」とも噂され、遂には「今後彼を超えるピアニストは現れない」とまで言われるようになりました。

実際にリストがこの世を去ってから130年が経過した現代においても、彼を越えるピアニストは存在していません。

名実ともに彼は史上最強のピアニストとなったのです。

また、リストはショパンよりもアグレッシブな演奏スタイルであったことも文献に残されています。

サロンピアニストとして繊細な音楽を弾き続けたショパンに対し、リストは情熱的で力強い演奏で聴くものを魅了するプレイスタイルであったようです。

恵まれた「神の手」による情熱的な超絶技巧は幾度のピアノの弦やハンマーを破壊したとの逸話も残されていますが、決してリストの演奏が乱暴だったわけではなく、ピアノの構造がリストの技術についていけなかったから壊れたともいわれています。

尚、リストの演奏にも耐えうるように設計されたピアノ「ベーゼンドルファー」が彼の演奏に耐えきったことも有名なエピソードです。

リストはピアニストとして活動する傍ら、ピアノ教師をしても活躍しました。

一般的には「名プレーヤーは名指導者にはなれない」というイメージがありますが、彼は教え方も超一流であり、自分のモノマネではなく生徒の個性を伸ばす教育を行ったようです。

また、リストの凄いところは生徒から月謝を取らなかったこと。

リストは演奏以外でお金を取らないというポリシーを持っており、生徒には無料で指導を行いました。

的確なアドバイスにユーモアのあるレッスンが無料。

指導者としてのリストの評価は誰に聞いてもポジティブな言葉しか返ってこなかったとされています。

ピアニストとしても指導者としても超一流だったリストはとにかくモテました。

優れた能力を持っていることは勿論、顔がとにかく整っていたからです。

コンサートを行えば取り巻きの女性が殺到し、多数の熱烈なファンが失神するほどの異常な人気を博します。

もはや演奏家というよりもアイドルだったといってもよいでしょう。

また、本人自体も超肉食系であったことから、女性をとっかえひっかえしていたプレイボーイであったことでも知られています。

草食系であったショパンとは真逆の性格だったわけです。

様々な女性との交流を重ねてきたリストは、20歳前半の頃にマリー・ダグー伯爵夫と交際を開始(いわゆる不倫)。約10年ほど同棲生活を送り、2人の間には3人の子供が生まれました。

しかしカトリックでは離婚が禁止されていたため、2人は婚姻関係を結ぶことはできず、1844年に身分と人種の問題によって別れています。

ピアニストとして一線を退いた後のリストはドイツ ワイマールにて宮廷楽長の職に就きます。

この時期のリストは主に作曲家として活躍をし、管弦楽曲や交響詩において数々の名作を残しました。

その後リストは約10年ほど宮廷楽長の任を全うした後、50歳になる頃にローマに移住。下級聖職位(僧職)に就き、カトリック信仰に基づく宗教音楽の作曲に没頭しました。

この頃のリストの作品は徐々は調性を持たない「無調」へと向かっていきます。

1877年に作曲した『エステ荘の噴水』では巧みなアルペジオで水の流れを表現し、ラヴェルやドビュッシーといった印象主義音楽家に大きな影響を与え、1885年に作曲した『無調のバガテル』では無調を宣言し、新たなる音楽の方向性を示しました。

ピアニスト時代の活躍ばかりが目立つリストですが、実は一線を退いた後も作曲家として音楽界に影響を与え続けていたのです。

尚、リストは作曲家としては「革新派」にあたり、ワーグナーらと共に新ドイツ派と呼ばれています。ピアノのパガニーニとなることを決意した若かりし時と同じように、リストは生涯にわたって常に新しい道を模索しつづけました。

最後を迎えたのは1886年。慢性気道閉塞と心筋梗塞によって74年の生涯を終えます。

リヒャルト・ワーグナー(1813~1883)

リヒャルト・ワーグナーは「楽劇王」と呼ばれ、音楽界のみならずヨーロッパの政治や社会情勢にも強い影響を与えた人物です。これまでの常識を打ち破る画期的な技法を多岐に渡って取りいれ、クラシック音楽の方向性を大きく変えた人物として知られています。

イタリアオペラの形式を真っ向否定した「無限旋律」技法を駆使し、劇作・歌詞・大道具・歌劇場建築をを一つの総合芸術に昇華させ、楽劇というジャンルを作り上げました。

クラシック初心者には敷居の高い「オペラ作曲家」であったことから、ワーグナーのことをよく知らないという方も多いですが、音楽史においては1位2位を争うほど超重要人物です。

代表作品は「楽劇 ワルキューレ」「楽劇 ローエングリン」といったオペラ作品。ナチスの政治思想に利用されたり、戦争を題材とする映画に使用されたことからどうしてもワーグナー=戦争というイメージが付きまといますが、音楽家としての実力は紛れもなく超一流です。

ワーグナーはザクセン王国(現ドイツ)ライプツィヒに生まれ、音楽好きの家庭にて育ちました。

幼少期から様々な楽器に親しんだワーグナーは10代の頃にはベートーヴェンに憧れ作曲を開始。交響曲で大作を作り上げることを目標に、音楽活動を行います。

ただ、次第にドイツオペラの巨匠であるウェーバーに憧れがシフトし、交響曲ではなくオペラ作曲家を志すようになりました。

18歳の時には名門ライプツィヒ大学に入学しますが、すぐに中退。その後は聖トーマス教会の指導者であったテオドール・ヴァインリヒから作曲の手ほどきを受けながら実力を磨いていきます。

翌年には最初の歌劇『婚礼』を作曲。その才能の片鱗を見せ、若干20歳にしてドイツ ヴュルツブルクにて市立歌劇場の合唱指揮者に就任します。

しかし、ワーグナーは飽きやすいうえに性格にも難があったため、この仕事は長続きせず、すぐに職を辞してしまいました。

ヴュルツブルクで仕事を辞めた後は「劇場指揮者」としてマクデブルク・ドレスデン・ラトビア・パリといった都市を転々とし、指揮活動を行いながらオペラ曲を作るという日々を送ります。

ワーグナーに転機が訪れたのは29歳の時。初演したオペラ『リエンツィ』が大成功を収めたことにより、徐々に知名度を上げていきます。

翌年にはドレスデン国立歌劇場管弦楽団の指揮者に就任。

1843年『さまよえるオランダ人』、1845年『タンホイザー』、1848年『ローエングリン』といった作品の公演を行い、成功を収めました。

また、1846年にはベートーヴェンの第9の復刻公演にも成功。過去の遺産を次の時代に紡ぎました。

ワーグナーの30代は不遇な20代とは打って変わって華やかな時代となったといえます。

作曲家として成功を収めたワーグナーですが、ドレスデンで起こったドイツ三月革命の革命運動に参加したことにより「指名手配」されてしまいます。

その他大勢として参加したのであれば、指名手配までされることはなかったかも知れません。しかし、ワーグナーはあろうことか革命軍の先頭に立ち、軍の指揮をとっていたのです。

ここまで、過激な行動を起こした上に結果的に弾圧されてしまったのですから、指名手配されたとしても何ら不思議ではありません。

結局ワーグナーはフランツリストの力を借り、スイスに脱出。慣れ親しんだドイツから約9年にも及ぶ亡命生活を送ることになります。

ただ、この行動力こそが彼のカリスマ性であり、音楽及び政治に影響を与えた大きな理由とも言えます。

ワーグナーの凄いところはこのような状態にも関わらず、作曲活動を停滞させるどころか益々加速させていったことにあります。

1859年『トリスタンとイゾルデ』、1862年『ニュルンベルクのマイスタージンガー』といった彼の代表作の多くがこの時期に作曲されています。

また、同時期にはこれまでのオペラの価値観を一転させる「楽劇」の理論を見事に創り上げ、ドイツオペラの歴史を大きく塗り替えた功績も残しました。

1864年に追放令が取り消されたことにより、ワーグナーは晴れてドイツ国内へ再び足を踏み入れることができるようになりました。

この処置にはドイツ国内から賛否両論が起こりましたが、大きな功績を残した音楽界においては割とウェルカムな反応を受けたため、割とスムーズに作曲家として国内復帰を果たします。

1868年には『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の初演に成功。1874年にはワーグナーの代表作の一つである『ニーベルングの指環』を完成させました。

また、1872年からはバイロイトへ移住しており、1876年には自身の作品を上演するため劇場「バイロイト祝祭劇場」をルートヴィヒ2世の援助を受けながら建築しました。

1882年にはワーグナー最後の作品となった作品『パルジファル』を完成させますが、翌年の1883年2月13日にヴェネツィア旅行中に心臓発作でなくなります。

ワーグナーの濃密な69年にも及ぶ生涯はこれにて幕を閉じました。

ジュゼッペ・ヴェルディ(1813~1901)

ヴェルディはイタリアのロマン派作曲家として「オペラ」を発展させたオペラ界の巨匠です。

1813年、リヒャルト・ワーグナーと同じ年に生まれたヴェルディは87歳まで生き、クラシックの大作曲家としては第3位となる長寿を全うした人物でもあります。

生涯に渡ってオペラの作曲に励み、『リゴレット』『椿姫』『アイーダ』といった作品を残しました。

なお、代表曲はサッカー日本代表の入場曲「アイーダ 凱旋行進曲」、そしてエヴァンゲリオンの採用され、有名になった「レクイエム」です。

ヴェルディの出生地はイタリアロマーナ州近郊にあるレ・ロンコーレ村。

決して裕福とはいえないこの地で彼は家業である酒屋兼宿屋を手伝いながら育ちました。

音楽に最初に興味を持ったのは8歳のころであり、父から小型チェンバロを買ってもらったことをキッカケに、演奏に没頭したといわれています。

その後、10歳にして村指折りのチェンバロ/パイプオルガン奏者となったヴェルディは父の勧めにより親元を離れ、下宿をしながらブッセートという街の上級学校と音楽学校に進学。そこで作曲と演奏の技術を磨きました。

17歳の時にはヴェルディを援助してくれている音楽好きの商人バレッツィ家に住み込むようになり、18歳の時にはミラノに住むオペラに精通する音楽教師「ヴァンチェンツォ・ラヴィーニャ」に師事します。

ラヴィーニャの影響を受けたヴェルディは次第にオペラへの興味を膨らませるようになり、その後着々と才能を開花させていきました。

ヴェルディはオペラの聖地ミラノでの成功を夢見て作曲活動を続けていましたが、22歳の時に恩人であるバレッツィの要請により、ブッセートに戻り音楽教師としての生活を送ることとなります。

ミラノでの成功を夢見ていた彼にとっては些か悔いが残る選択となりましたが、経済的に支援をしてもらっているバレッツィを裏切ることは出来ず、要請を素直に飲み込むことにしました。

ブッセートに戻ったことをキッカケに、ヴェルディはバレッツィ家の長女マルゲリータと結婚。

子供にも恵まれ、ヴェルディは安定した職と家庭を持つ「普通の生活」をスタートさせます。

が、しかし。

どうしても夢をあきらめきれなったヴェルディは1839年に一家で再びミラノに移住。

安定した生活を捨て、夢へ再チャレンジすることを決めました。

義父となったバレッツィもこの選択を尊重し、経済的な支援を継続したといわれています。

退路を断ち、家族を自分の実力で食わせていくしかないヴェルディは精力的な作曲活動をミラノにて展開。移住してから1年に立たないうちに処女作『オベルト』をスカラ座で公演することに成功します。

この公演は見事に好評を博し、楽譜の出版、さらにはスカラ座の専属作曲家としての契約を勝ち取りました。

オペラ作曲家としてここからヴェルディのサクセスストーリーが始まる!と本人も家族も思っていたことでしょう。

しかしながら運命はヴェルディに強烈な試練を与えます。

長女が病気で1歳7カ月という短い生涯を終え(1838年 ブッセート)、翌1840年には長男も死去。

そしてなんとその翌年の翌1841年には妻マルゲリータすら病気で亡くし、ヴェルディは若くして全ての家族を失い、孤独な生活を送ることとなりました。

この一連の不幸のダメージはあまりにも大きく、ヴェルディは作曲が出来なくなるほど精神を病み、オペラ「一日だけの王様」の公演に大失敗。

完全にモチベーションを失った彼はそのまま暫く「引きこもる」ことになります。

音楽から身を引いていたヴェルディですが、スカラ座支配人メレッリの説得により再起を図ります。

当初はどんな説得にも応じない予定でしたが、旧約聖書のナブコドノゾール王を題材にした台本の「行け、わが思いよ、黄金の翼に乗って」というセリフに感化され、もう一度作曲活動を再開することにしました。

ヴェルディが失意を乗り越えて完成させた作品こそ、彼の傑作『ナブッコ』です。

第3幕にはヴェルディに再起を決意させた「行け、わが思いよ、黄金の翼に乗って」の合唱が取り入れられ、ナブッコは当時盛り上がっていたイタリア統一運動の精神に共鳴し凄まじい人気を博します。

最終的にナブッコは57回もスカラ座で公演されスカラ座の新記録を樹立。この成功によりヴェルディは一躍有名人となり、富と名声を得ました。

その後、売れっ子となったヴェルディは年1回のペースでオペラを作り上げていきます。

この時期の主な作品は以下の通りです。

| 年 | 作品名 |

|---|---|

| 1839年26歳 | オベルト |

| 1840年27歳 | 一日だけの王様 |

| 1842年29歳 | ナブッコ |

| 1843年30歳 | 十字軍のロンバルディーア人 |

| 1844年31歳 | エルナーニ、二人のフォスカリ |

| 1845年32歳 | ジョヴァンナ・ダルコ、アルツィーラ |

| 1846年33歳 | アッティラ |

| 1847年34歳 | マクベス、群盗、イエルサレム |

| 1848年35歳 | 海賊 |

| 1849年36歳 | レニャーノの戦い、ルイーザ・ミラー |

| 1850年37歳 | スティッフェーリオ |

ナブッコで名声を博したヴェルディはミラノスカラ座以外の劇場とも複数契約を結び、超ワーカーホリックになりながら曲を仕上げ続けていました。

家族が亡くなってしまって仕事しかやることがなかったこともワーカーホリックになってしまった理由でしょう。

来る日も来る日も仕事。一度過労で倒れることもありましたが、すぐに復帰し作曲活動を続けていきました。

各都市で公演を次々と成功させたヴェルディの名声は益々ヨーロッパ中に知れ渡るようになりました。この時既にイタリアオペラの作曲家としては間違いなくNO.1に上り詰めていたといえます。

家族を失ってから1人で創作活動に命を燃やしてきたヴェルディですが、実は「ジュゼッピーナ」という女性との交際を始めていました。(知り合ったのは結構前)

『マクベス』を作曲した時期(34歳ごろ)からジョゼッピーナと交際は始まっており、ジョゼッピーナが居住していたパリ郊外に一緒に住んだり、ヴェルディの故郷であるブッセートに住んだり、約10年にも及ぶ同棲生活を続けました。

そしてヴェルディが38歳になったころ、彼はボローニャ県にありサンターガタに農地と大きな別荘を立て、そこで農園経営を行いつつ「ジュゼッピーナ」と穏やかに暮らすことを決めます。(劇場とのいざこざや団員に対して嫌気がさしつつあった)

事実婚という形で農園での生活はスタートし、45歳の時に遂にジュゼッピーナと再婚。欧州の社会情勢や忙しい作曲活動の影響もあり、なかなか結婚に踏み切れませんでしたが、再びヴェルディは家族の安らぎを手にすることが出来ました。

サンターガタに引っ越した後はヴェルディは曲を仕上げるペースを下げ、隔年で1作品程度のペースとなります。作品数自体は減りましたが、創作意欲自体はまだ失われてはいなかったようです。

| 年 | 作品名 |

|---|---|

| 1851年38歳 | リゴレット |

| 1853年40歳 | イル・トロヴァトーレ 椿姫 |

| 1855年42歳 | シチリアの晩鐘 |

| 1857年44歳 | シモン・ボッカネグラ |

| 1859年46歳 | 仮面舞踏会 |

この時期に作曲されたオペラで最も重要な作品はリゴレットです。この作品は政治色が強く、オペラにはそぐわない作品とされていましたが、ヴェルディはこれまでのオペラにはない型破りな構成を練ることによってオペラ化に成功。見事に観衆を圧倒する作品に仕上げ、イタリア・オペラの一大傑作と呼ばれる作品に昇華させました。

農園にて妻ジュゼッピーナとの暮らしを楽しみながら創作活動を続けてきたヴェルディですが、宰相カヴールの要請により、なぜか政界に進出することになります。(国会議員に当選)

ただ、ヴェルディは宰相カヴールへの尊敬だけで政界入りを果たしたので、実はそんなに政治には興味がありませんでした。

そんな中、ヴェルディを政界へ誘ったカヴールが死去。

完全にモチベーションを失ったヴェルディは大した功績を上げることなく任期を満了します。

ヴェルディ自体は「何やってんだ俺」と思ったでしょうが、サクッと政界入りできてしまうほど知名度・人気があったことは本当にすごいことです。

| 年 | 作品名 |

|---|---|

| 1862年49歳 | 諸国民の賛歌、運命の力 |

| 1867年54歳 | ドン・カルロ |

| 1871年58歳 | アイーダ |

この時期に作り上げたオペラで特に注目したいのは58歳の時に作り上げた『アイーダ』。この作品はヴェルディの集大成といえる作品であり、現代においてもオペラの定番作品として知られています。

アイーダ作曲後のヴェルディは音楽活動の休止・再開を繰り返しながらの生活を続けます。

この時期には音楽家としての人生に対するこだわりが薄れており、「私はもともと農家である」と自虐ネタすら披露するようになっていました。

たとえ若い作曲家がワーグナーに陶酔するようになっても、あまり気にしなかったようです。

また、晩年のヴェルディは農園経営をメインとしながらも慈善活動も精力的に行こなっています。

75歳の時にはヴィッラノーヴァに慈善病院を開院。86歳の時には老人ホーム「音楽家のための憩いの家」を建造し、最後まで人の役に立つために尽力し続けました。

| 年 | 作品名 |

|---|---|

| 1887年74歳 | オッテロ |

| 1893年80歳 | ファルスタッフ |

オペラの作曲家としては80歳の時に作曲した喜劇ファルスタッフを最後に引退。

1897年には妻ジュゼッピーナが死去し、更に4年後の1901年1月27日。ヴェルディは脳卒中によってこの世を去りました。

1度目の結婚はすぐに妻との別れが訪れましたが、ジュゼッピーナとの生活はヴェルディが亡くなる4年前まで続いたため、ヴェルディにとっては幸せな人生だったといえるのではないでしょうか。

ブルックナー(1824~1896)

「ヨーゼフ・アントン・ブルックナー」は後期ロマン派の時代に活躍したオーストリアの作曲家です。交響曲の大御所としてドイツ圏を中心に絶大な人気を誇ります。

ブルックナーはワーグナーに強い影響を受けたワグネリアンとして知られていますが、作風自体はベートーヴェンやシューベルトの影響が強く、割と保守的です。

この時代の作曲家としては珍しくオペラに携わっておらず、文学と音楽を交えた標題音楽とも距離を置いたスタイルをとっていたことも、保守的な性格を連想させます。

ただ、難解なうえに長い演奏時間を要する作品ばかりであるため、超玄人好みの作曲家であるといえます。

代表曲は「交響曲 第9番」「交響曲 第8番」など。

カトリック教徒であったことから宗教曲も多岐に渡って残されており『ミサ・ソレムニス変ロ長調』『テ・デウム』といった大規模ミサ曲も代表曲として今尚親しまれています。

ブルックナーが生きた時代はワーグナーやブラームスが活躍した後期ロマン派の時代です。

1824年9月4日にオーストリアのアンスフェルデンという村で生まれたブルックナーは幼少期から類まれな才能の片りんを見せ、10歳になる頃には教会のオルガニストとして活躍するほどの実力を身に着けます。

その後、ヘルシングという村のオルガニスト「ヨハン・バプティスト・ヴァイス」に師事し、本格的な音楽教育を受けました。

ただ、この頃のブルックナーは郊外の村の演奏家に過ぎず、ウィーンやパリといった大都市で活躍する音楽家とは程遠い存在であったとされています。

それを象徴とするかのように、ブルックナーは16歳からは教員養成所に通い、小学校の補助教員として若き頃を過ごしました。

踊りの伴奏としてヴァイオリンを演奏したり、オルガンを演奏したりといったセミプロとしての活動は盛んに行ってはいましたが、この時点では大作曲家になる片鱗はまだ見せず、なんと40歳になる頃まで地方にて過ごしました。

しかし、ブルックナーの運命はワーグナーの音楽によって一変します。セミプロとして対位法や和声法の勉強を続けていたブルックナーでしたが、1863年ごろから熱狂的なワグネリアンと化し、ワーグナーの楽曲の研究をするようになりました。

その5年後の1868年にはウィーン国立音楽院の教授に就任。郊外での生活に別れを告げ、真の作曲家になるべくウィーンへと旅立ちました。

ウィーンにて教授職についたブルックナーは『ヘ短調交響曲』『交響曲第0番』『交響曲第1番ハ短調』『交響曲第2番ハ短調』といった交響曲を次々と発表。1875年からはウィーン大学にて音楽理論の講義を受け持ち、名実ともに一流作曲家の仲間入りを果たします。

その後も『交響曲第6番イ長調』『交響曲第7番ホ長調』『テ・デウム』『弦楽五重奏曲ヘ長調』交響曲第8番ハ短調を作曲。

72歳で生涯を閉じるまで、ウィーンにて交響曲の作曲に全身全霊を尽くしました。

トラブルメーカーであったワーグナーやドラマティックなシューマンの生涯と比べると、割と平坦な人生を送った人物と言えるかもしれません。

ベドルジハ・スメタナ(1824~1884)

ベドルジハ・スメタナはチェコのパルドゥビツェ州リトミシュル生まれの作曲家です。

ビール醸造業者の家にて育ち、音楽好きであった父の影響を受け、幼少期からヴァイオリンとピアノに親しみました。

6歳の時には公の場で演奏するほどの腕前になり、その後「フランチシェック・イカヴェッツ」に師事し、作曲を若くして学んだといわれています。

順風なスメタナの音楽人生が少しつづズレ始めたのは15歳の時。

スメタナは家族の元から離れ、プラハ「アカデミック・グラマー・スクール」に進学しますが、学校に馴染むことができず不登校になります。

そんな傷心のスメタナの心を癒したのは音楽でした。

スメタナは学校に行かずコンサートに通い、幅広い音楽の教養を身につけます。

また、自らもアマチュア弦楽四重奏に参加するなど、精力的に音楽活動を行い、やがて「音楽こそが自分の生きる道」と確信します。

しかし、プラハでの生活は長くは続きませんでした。当たり前ですが、不登校であることが親にバレます。

結局スメタナは父にプラハから連れ戻され、プルゼニという街にて残りの学生生活を送りました。

それでもスメタナの音楽への情熱は失われることはありませんでした。

夜会でピアニストとして名声を博すなど、プルゼニにおいても音楽活動を多岐にわたって展開。

やがてスメタナが音楽家を目指すことに反対していた父も、息子の音楽に対する姿勢を見ているうちに考えが変わり、音楽家の道を追うことに賛成します。

そして19歳の夏。プルゼニの学校を卒業し、音楽を目指すために再びプラハへと赴きました。

プラハで音楽家として活動を始めたスメタナですが、音楽科による教育を受けていなかったことから、まずは作曲の専門的な勉強が必要でした。

そんなスメタナに救いの手を差し伸べた人物がプラハ音楽大学の長であるヨゼフ・プロクシュ。

彼はスメタナの師となり、スメタナの経済的貧困を救うために貴族トゥーン家の音楽教師の職を与えるなど、公私ともにサポートを惜しまなかったという記録が残されています。

3年に及ぶプロクシュによる修行を終えたのちは室内楽コンサートの伴奏者として生計をたて、音楽家としてのキャリアを積みました。

スメタナに転機が訪れたのは1848年のこと。フランツ・リストに才能を認められたことをキッカケに援助を得ることができるようになり、スメタナの作曲活動は加速的に広がりを見せます。

1849年にはカテジナという女性と結婚し、伴侶を得ます。

その後フェルディナント1世の常任宮廷ピアニストの職につき、金銭的な余裕を得たスメタナは作曲活動を幅広く展開させ、『祝典交響曲』『婚礼の情景』といった作品を作曲。

徐々にではありますが、知名度を上げていきました。

スメタナが30歳を迎えたころ。不幸の連鎖が彼を襲います。

長女のベドジーシカ、次女ガブリエレ、四女カテジナが相次いで死去。

妻カテジナも結核の診断を受け、旧友カレル・ハヴリーチェク・ボロフスキーもこの世を去りました。

また、コンサートでの酷評が続いたことに加え、プラハの政治的治安が悪化の一途を辿っていることからスメタナは「プラハ」という街に嫌気がさしてしまい、32歳になるころにチェコを見限り、スウェーデン・ヨーテボリへ旅立ちました。

「プラハは私を認めようとしない」と両親へ手紙を残し、ヨーテボリへと移住したスメタナですが、ヨーデボリでは僅か数か月で認められるようになり、社会的地位を得ます。

ヨーテボリ時代においては『舞踏会のおもかげ ポルカ編曲』、交響詩『リチャード三世』、交響詩『ハーコン・ヤルル』、ピアノ曲『マクベスと魔女』などを作曲。

交響詩を多く残している理由はリストと親交が深かったことが挙げられます。

遠く離れたワイマールまでリストの元を度々訪れていた記録が残っており、如何にスメタナがリストを敬愛していたかが伺えます。

充実したヨーテボリ時代を過ごしたスメタナですが、妻カテジナに死期が迫り、最後は故郷で生涯を終えたいという希望を汲み取りドイツ ドレスデンへ移住。

同地でカテジナが亡くなった後はワイマールでリストと一時期共に暮らし、その後、弟であるカレルの家に滞在します。

その後カレルの義理の姉妹で16歳年下のベッティーナと恋に落ち、1860年に再婚。

この時期からスメタナは民族主義的な作品の作曲に取りかかるようになり、自身の方向性を確立させていきます。

プラハに国民劇場が建設が決まったことキッカケにスメタナは再びプラハへ移住。

作曲スタイルをオペラに絞り成功を狙いました。

政治的混乱が続くプラハでの活動は簡単なモノではありませんでしたが、最初のオペラ「チェコのブランデンブルク人」、第2番目のオペラ「売られた花嫁」、第4作目のオペラ「リプシュ」などが名声を得て、同劇場の指揮者に上り詰めました。

また、チェコ語の教育を受けていなかったスメタナはチェコ語での表現に苦手意識をもっていましたが、努力によってこれを克服。音楽評論家になるまでになります。

派閥争いが激化しているチェコにおいて浮き沈みの激しい作曲家生活を送っていたスメタナですが、保守派の妨害工作に会いながらもオペラ作曲家として成功を収めました。

特に1868〜74年の時期はスメタナの全盛期となり、プラハの一流作曲家と認められるようになります。

しかし、そんなスメタナに悲劇が訪れます。

ストレスの多い生活を送っていたためか耳の持病にかかり、1874年に両耳を失聴。

音楽家として致命的な聴力を失ってしまいます。

失聴したスメタナは保守派の攻撃に合い、音楽家としての職を奪られ生活苦に。さらには妻ベッティーナとの関係も悪化し、積み重ねてきたものが一気に崩れていきました。

ただ、そんな絶望的な状況下の中でも作曲をすることを辞めず、遂に代表作を作曲します。

それが連作交響詩「我が祖国」です。

我が祖国は1874年から1879年にかけて作曲された6つの交響詩からなる連作交響詩であり、チェコ国民音楽の記念碑的な作品とするために数年構想を練って作られた曲です。

有名なのは第2番 モルダウであり、この曲は誰もが1度は聴いたことがあるでしょう。ちなみに、この曲を書き終えた時にスメタナの耳は完全に聴こえなくなったといわれています。

その後も耳が聴こえない状態でありながらも『弦楽四重奏曲第1番 ホ短調「わが生涯より」』、ピアノ曲『チェコ舞曲集』3つのオペラ『口づけ』、『秘密』、『悪魔の壁』といった曲を創り上げ、遂に若き頃から思い描いてきたプラハNo.1作曲家としての地位を確立します。

ただ、その時にはもう既にスメタナは脳梅毒の末期症状(諸説あり)にかかっていました。

精神錯乱にも陥っており、1884年5月12日にプラハの精神病院においてその生涯を終えます。

ヨハネス・ブラームス(1833~1897)

ヨハネス・ブラームスはベートーヴェンの後継者として古典主義的な音楽を多岐にわたって残した人物です。

ハイドン・モーツァルト・ベートーヴェンといった古典派の作曲家を崇拝しており、ロマン派の作曲家の中で最も古典派に近い存在と称されました。

ベートーヴェンの10番目の交響曲と言われるほどの名声を獲得した「交響曲 第1番」や「ヴァイオリン協奏曲 二長調」を中心に、交響曲・管弦楽・室内楽曲といったジャンルにて大きな成果を挙げています。

性格に関しては完璧主義であり、気にくわない曲は容赦なく破り捨てたといわれています。特にまだ未熟であった10代の時に作曲した曲は殆ど破棄されており、現存していません。

57歳の時には自身の衰えから作曲家としての引退を考えましたが、その際に「遺書」まで書き、手稿を整理していたというエピソードも残されています。

とにかくストイックで、頑固。作る曲は超保守。それがブラームスという人物です。

ブラームスはドイツ・ハンブルクにて生まれ、コントラバス奏者であった父やピアノ教師であったオットー・フリードリヒ・ヴィリバルト・コッセルから手ほどきを受け、幼少期からその才能を開花させていきました。

10歳の時には早くもピアノ奏者としてステージに立ち、本格的に音楽の勉強をするためエドゥアルト・マルクスゼンに師事しますが、実家が貧しかったため、レストランや居酒屋でのピアノ演奏によって日銭を稼いでいたといわれています。

その後、一時はピアニストとしてプロを目指そうとした時期もありましたが、20歳になる前には自分の才能に見切りをつけ、作曲に専念。

ヴァイオリニスト「ヨーゼフ・ヨアヒム」作曲家「シューマン」「リスト」といった名だたる音楽家と交流を深め、自らの音楽性をより高めていきました。

特にシューマンとの相性は非常によく、公私に渡って親しい関係を続けたという記録が残っています。

1857年からはデトモルトの侯国宮廷にて音楽家として勤務。1862年からはウィーンに移住し本格的に作曲家として活躍します。

以後、ブラームスはウィーンにて精力的な作曲活動を行い、1897年4月3日に肝臓癌によってこの世を去るまで同地にて過ごしました。(没63歳)

ロマン派の作曲家は様々な国を跨いで活動した人物が多数いますが、ブラームスは生涯ウィーンにて古典主義を継承した楽曲を残し続けたことで知られています。

ブラームスが残した代表曲

1868年『ドイツ・レクイエム』

1876年『交響曲第1番』

1877年『交響曲第2番』

1878年『ヴァイオリン協奏曲 ニ長調』

1883年『交響曲第3番』

1885年『交響曲第4番』

1891年『クラリネット三重奏曲』

1891年『7つの幻想曲』

1894年『2つのクラリネットソナタ』

1896年『4つの厳粛な歌』

ご覧のように、彼が残した有名曲は「交響曲」に集中しています。

というのも、ブラームスはハイドン・モーツァルト・ベートーヴェンといった古典派の作曲家を崇拝しており、ロマン派の作曲家の中で最も古典派に近い存在とされていたからです。

『交響曲第1番』においてはベートーヴェンの10番目の交響曲と言われるほどの名声を獲得。交響曲第4番においてはバッハの「カンタータ第150番の主題」を応用し、古き良きバロック音楽の雰囲気をロマン派時代において再現しました。

これらの事から分かるように、ブラームスはロマン派に生きながらも超保守派の作曲家です。

バッハ・ベートーヴェンが紡いできた構造的な音楽を忠実に継承しているブラームスが3大Bと呼ばれるようになったことはごく自然のことのように思えます。

サン=サーンス(1835~1921)

サン=サーンスはパリに生まれ、フランスの作曲家として活躍したロマン派作曲家です。

幼少期からベートーヴェンやモーツァルト、ハイドンといった古典派音楽に興味を抱き続けてきたサン=サーンスは、フランスの作曲家としては珍しく「古典的な音使い」を得意とする作曲家として活躍しました。

音楽センスだけでなく、天文学・生物学・絵画といったあらゆる分野に精通してきた彼は「構造的な音楽」を好み、ピアノ曲・室内楽・交響曲を中心に古典派時代の音楽性を彷彿させる作品を多岐にわたり生み出します。

代表曲は「序奏とロンド・カプリチオーソ」「交響曲第3番 オルガン付き」「動物の謝肉祭」など。

一般的な知名度は低めですが、良い曲が多いです。

サン=サーンスはモーツァルトと並ぶ神童として若くして頭角を現した早熟な作曲家です。

2歳からピアノを始め、3歳から既に作曲の勉強を始めています。

13歳になる頃にはパリ音楽院に進学。作曲分野では16歳にして交響曲を既に書き上げ、オルガニストとしてはパリでもトップクラスの実力者と呼ばれるようになります。

パリ音楽院を卒業したサン=サーンスはマドレーヌ教会のオルガニストを約20年間勤めながら、多岐にわたるジャンルの作曲に果敢に挑戦し、数々の名作を残します。

また、フォーレらと共に国民音楽協会を設立し、フランス音楽の振興に努めたエピソードも有名です。

フランス系の作曲家といえば「ドビュッシー」「ラヴェル」「サティ」といった美しいフランス和声を活用した印象派のイメージが強いと思います。

月の光や亡き王女のためのパヴァーヌ、水の戯れ、ジムノペディといった曲はまさにフランス音楽の代表作です。

しかし幼少期からベートーヴェンやモーツァルト、ハイドンといった古典派音楽に興味を抱き続けてきたサン=サーンスは、フランスの作曲家としては珍しく「古典的な音使い」を得意とする稀有な存在でした。音楽センスだけでなく、天文学・生物学・絵画といったあらゆる分野に精通してきた彼は「構造的な音楽」を好み、ピアノ曲・室内楽・交響曲を中心に古典派時代の音楽性を彷彿させる作品を次々と世に放ちました。

ただ、いくら優れた音楽を作り上げても需要がなければ評価されないのが世の摂理。

サン=サーンスの音楽性はフランスの音楽性とは若干かみ合わず、神童と呼ばれるほどの実力を持ちながらも中々評価されない時期が続きます。

それはドビュッシーやラヴェルが全盛期を迎えた時期においても変わらず、音楽界への功績からサン=サーンスへの評価が上がり始めても、若手からは絶望的に古臭い曲と批判されました。

古典派の良さを取り入れた古典的な音楽性こそが彼の個性なのですが、当時のフランス音楽界ではその作曲スタイルは時代遅れと呼べるものだったのです。

普通は時代に合わせて自分の作曲スタイルを変えていくのが創作者としてのあるべき姿ですが、頑固で辛辣な性格であったサン=サーンスは生涯作曲スタイルを変えることなく、86歳で生涯を閉じるまで古典的な作曲スタイルを貫き通しました。

しかしながら、彼の音楽が当時全く評価されていなかったわけではなく、57歳でケンブリッジ大学から名誉博士号を贈られ、晩年78歳の時にはフランスの最高位勲章であるレジオンドヌール勲章を贈呈されています。

フランスの作曲家としては賛否両論がある人物でしたが、音楽界に大きな功績を残した偉人であることには違いありません。

ピョートル・チャイコフスキー(1840~1893)

メルヘンチックな曲調から現代においても人気が高いチャイコフスキー。

彼は多岐に渡る作品を作り上げ、バレエ音楽「くるみ割り人形」「白鳥の湖」といった名曲を世に残した有名作曲家です。

メロディーメーカーとしての高い才能を持っていたこともあり、現代においても圧倒的な知名度を誇ります。

美しく繊細なメロディーは弦楽器との相性がよく、ヴァイオリン奏者やチェロ奏者のレパートリーとして演奏される機会はとても多いです。

クラシック音楽家の大半は幼少期から英才教育を受けて育った人物が目立ちます。

しかし、鉱山技師の次男として生まれたチャイコフスキーは専門的な音楽教育を施されることなく育ちました。(趣味としてはピアノを嗜んではいます)

チャイコフスキーが生まれたのはロシア ウラル地方ヴォトキンスク。当時のロシアはオーストリアやイタリア等の欧州国と比較すると音楽が盛んである国とはいえなかったため、音楽家として大成するには不利な環境に生まれたといってよいでしょう。

このような土台からチャイコフスキーはサンクトペテルブルクの法律学校に進学し、卒業後は法務省の職員としてごくごく普通の人生を歩みます。

しかし、21歳の秋に転機が訪れます。

幼少期から趣味として作曲やピアノ演奏を嗜んでいたチャイコフスキーですが、知人から音楽文化の発展のために活動する「帝室ロシア音楽協会(現:サンクトペテルブルク音楽院)」の存在を聞かされます。

音楽への関心を常に抱いていたチャイコフスキーは思い切って帝室ロシア音楽協会に入会。晴れて本格的な音楽教育を受けることができるようになりました。

そして、元々高いポテンシャルを誇っていたチャイコフスキーの才能はここで一気に開花します。

ペテルブルク音楽院を卒業したチャイコフスキーは本格的に音楽の道へ進むことを決意し、安定した法務省職員を辞めて帝室ロシア音楽協会モスクワ支部の音楽教師に就任します。

また、この就任に伴いチャイコフスキーはモスクワに生活の拠点を移しました。

26歳のころには支部から新たに創設されたモスクワ音楽院に音楽理論の教師として招かれ、以後12年間勤め上げます。チャイコフスキーは有名な作曲家ですが、実は彼のキャリアのメインは「音楽教師」だったわけです。

もちろんチャイコフスキーは音楽教師だけでキャリアを終わらせるつもりはありません。

若手の指導を行う傍ら「作曲家」としても活動し、この12年の間に様々な名曲を残しました。

| 年 | 作品名 |

|---|---|

| 1875年 | ピアノ協奏曲第1番 |

| 1876年 | 交響曲第4番 |

| 1877年 | バレエ『白鳥の湖』 |

| 1877年 | オペラ『エフゲニー・オネーギン』 |

特に注目したいのはバレエ曲『白鳥の湖』。当時のバレエはお世辞にも注目を浴びている音楽ジャンルであるとはいえませんでしたが、チャイコスフキーは以前よりこのジャンルに興味を示していました。

1875年にボリショイ劇場から『白鳥の湖』の作曲を依頼された後はバレエ曲の奥の深さにのめり込んでいきます。

38歳のある日。チャイコフスキーは作曲に専念するために教師の職を辞職しました。

ただ、その後の彼はモスクワで大作の作曲に挑戦するわけでもなく、なぜかヨーロッパの主要都市を転々と渡りあるく引っ越し魔となり、旅人のような生活を約10年も続けます。

なぜこのような生活を送るようになったのか?それはチャイコフスキーが結婚に大失敗してしまったからです。

チャイコフスキーは繊細で内気な性格から人間関係に苦手意識を持っていました。ボロディン、ムソルグスキー、リムスキーといった同時期に活躍した作曲家とも積極的に関わることもせず、1人でいることが多かったのも内気な性格が理由だったといわれています。

しかし、37歳を迎えたチャイコフスキーは「アントニーナ・ミリューコヴァ」という20歳の女性に猛アピールされ、人間関係が苦手なのに半ば強制的に結婚することになってしまいます。

そしてこの選択がチャイコフスキーを苦しめるのです。

アントニーナ・ミリューコヴァはかなり人間性に問題がある人間で、チャイコフスキーは結婚後すぐに彼女に嫌気がさしてしまいました。

すぐにチャイコフスキーは離婚の申し立てをしましたが、アントニーナはそれに応じてはくれず、徐々に彼の精神は蝕まれます。

そんな生活が続いた結果、チャイコフスキーは自殺未遂を起こし、遂には精神病院送りとなってしまいました。

しかし、病院送りになった後もチャイコフスキーはまだ離婚することが出来ず、やむを得ず少しでもアントニーナから逃げるために海外を拠点に作曲活動を行うことを決めます。

これこそが彼が引っ越し魔になってしまった理由です。

最終的には1881年にようやく離婚することができましたが、間違いなくこの結婚によってチャイコフスキーの寿命が縮まったといえます。

悪女との生活を終え、自由の身となったチャイコフスキー。45歳のころに遂にロシアに戻り、モスクワ郊外のマイダノヴォ村に家を借ります。

転居癖が染みついていた為、結局晩年まで転居(移行は近場)を繰り返しましたが、基本的にはロシアの田舎にて作曲活動を続けました。都心で暮らすのに疲れてしまったのかもしれませんね。

チャイコフスキーは晩年に輝きを放った作曲家であり、人気曲はキャリアの終盤に集中しています。この時期に名曲を多く残せた理由としては、無駄な人間関係がなくなったことが挙げられます。

もともと繊細で内気な性格であったチャイコフスキーにとっては教師として教壇に立つよりも、創作活動に集中する方が適していたのでしょう。それにアントニーナと決別できたこともチャイコフスキーに大きなエネルギーを与えました。

つまり、「音楽に没頭できた」ことこそが名曲を世に残せた一番の理由といえます。繊細で内気な人間が人間関係で苦労するのはいつの世でも一緒なのですね。

尚、この時期にチャイコフスキーが作り上げた有名曲は以下の通りです。

| 年 | 作品名 |

|---|---|

| 1888年 | 交響曲第5番 |

| 1888年 | バレエ『眠れる森の美女』 |

| 1891年 | バレエ『くるみ割り人形』 |

| 1893年 | 交響曲第6番『悲愴』 |

やはり大半の方がもつイメージ通り「バレエ曲」に名作が目立ちます。ピアノ曲や室内楽曲も多数作曲されていますが、人気は圧倒的にバレエ曲の方が上です。

負の時代を乗り越え、音楽家としての自らのキャリアに花を添えたチャイコフスキーでしたが、1890年にその輝きに終止符が打たれます。

これまでずっとチャイコフスキーの活動を支えてくれたフォン・メック夫人に資金援助を打ち切られてしまったのです。

経済的な後ろ盾がなくなったチャイコフスキーは気力も体力もみるみる衰えていき、1893年(53歳)の時にコレラに感染し、その生涯を終えました。

死因については諸説あり、ゲイであることがバレることを恐れて毒を飲んだ説もとも存在します。

真実は謎に包まれていますが、チャイコフスキーほどの才能が若くして失われてしまったことだけは確かです。

アントニン・ドヴォルザーク(1841~1904)

交響曲第9番「新世界より」があまりにも有名なアントニン・ドヴォルザーク。

ドヴォルザークは国民楽派の大作曲家として多大なる功績を残した作曲家です。美しく、そして「親しみやすいメロディー」を武器に多岐に渡るジャンルで名曲を残しました。

後期ロマン派において時代を大きく動かしたのはワーグナーやドビュッシーかもしれませんが、この時代の作曲家において現代でも幅広く親しまれているのはドヴォルザークでしょう。

また、ドヴォルザークは死後評価された作曲家ではなく、生前から数々の名誉を獲得した成功者です。

クラシック音楽家として大御所に位置付けられる人物として知られます。

ドヴォルザークが生まれたのはチェコ・プラハの郊外にある「ネラホゼヴェス」という村。実家は肉屋と宿屋を営む貧しい家庭でしたが、アマチュア音楽家として活躍していた父や伯父の影響を受け、ヴァイオリンを始めます。

その後ドヴォルザークは9歳でアマチュア楽団のヴァイオリン奏者に抜擢されるほどの音楽的才能を発揮。村の音楽家として、人気を博しました。

しかしながら両親はドヴォルザークを音楽にするつもりは一切なく、小学校を卒業することなく肉屋の修業に行かされてしまいます。

ただ、ドヴォルザークの運命を変える出会いが修行先のズロニツェという街にはありました。

なんと街の職業専門学校の校長(リーマン)は指揮者兼作曲家でもある人物であり、ドヴォルザークの才能を見込んだ彼から、演奏から作曲に至るまで音楽の基礎を叩き込んでもらえたのです。

その後、一時は金銭的に苦しくなった実家に呼び戻されそうにもなりますが、伯父とリーマンの説得により、それを回避。

さらには伯父の援助によりプラハのオルガン学校に進学を果たします。

貧しい家の生まれではありましたが、こうしてドヴォルザークは一流音楽家へのスタートラインに立つことが叶ったわけです。

オルガン学校卒業後はヴィオラ奏者・音楽教師として活動を続け、それと同時に作曲活動にも本格的に始めます。

この時期のドヴォルザークは試行錯誤を繰り返しながらもオペラ『王様と炭焼き』、賛歌『白山の後継者たち』といった代表作を残し、私生活ではアンナ・チェルマーコヴァーという女性と結婚。公私ともに充実した日々を送ります。

尚、作曲家として名声を博し始めた後は、奏者を辞して作曲家に専念したようです。

当時のドヴォルザークはワーグナーの音楽を熱心に研究するワグネリアンでしたが、少しづつその影響は薄れていき、次第に交響曲が作曲活動のメインとなります。

30歳を超え、作曲家として成熟を見せたドヴォルザークは交響曲第3番、第4番といった代表曲を次々と世に放ち名声を博します。

この頃からドヴォルザークはオーストリア政府から奨学金を受け取れるようになり、35歳の時には弦楽五重奏曲ト長調にて芸術家協会芸術家賞を獲得。その後は37歳の時に作曲した『モラヴィア二重唱曲集』がブラームスの目に止まり、以後交流を深めるようになりました。

ブラームスに才能を見いだされたドヴォルザークは一気に一流作曲家の仲間入りを果たし、『スラヴ舞曲集』『弦楽四重奏曲第10番』『チェコ組曲』等の名作を発表。チャイコフスキーやグリークといった国民楽派が人気を博していた音楽界の影響もあり、この頃からドヴォルザークはチェコの国民楽派の作曲家として評価されるようになります。

国民楽派の人気作曲家となったドヴォルザークはオペラの公演・複数回にも及ぶイギリスでのコンサート・ベルリンでの指揮者デビューなど、多忙な音楽家生活を送る傍ら創作活動もより一層力を入れ、交響曲第5番、交響曲第8番といった作品を発表。

1889年にはオーストリア三等鉄王冠賞、1890年にはチェコ科学芸術アカデミーの会員に推挙、1890年秋にはプラハ音楽院教授就任を受諾し、遂に教授にまで上り詰めました。

ドヴォルザークは親ブラームスであったことから、ワーグナーの影響が強いドイツでの人気は獲得できませんでしたが、祖国チェコやイギリスといった国々では圧倒的な人気を誇るようになり、まさに国民的スターと呼べる存在となります。

そんなドヴォルザークに転機が訪れたのは1891年春。彼が50歳の時でした。ニューヨーク・ナショナル音楽院の創立者・理事長ジャネット・サーバーから就任依頼が舞い込みます。

祖国を離れて活動することにドヴォルザークは当初乗り気ではありませんでしたが、高額年棒と熱い説得に最後は折れ、アメリカに渡ります。

当時のアメリカは、音楽新興国と呼べる国。音楽院自体もまだ体制が整っているとは言えない状況でした。

そんな状況下でドヴォルザークは1892年10月から講義を開始。

激務に追われながらも異国の地アメリカにて欧州及びチェコの風を吹き込みました。

アメリカで活動した期間は1891年〜1895年の約5年間程でしたが、ドヴォルザークがアメリカに残した功績は大きく、そしてアメリカから受けた影響も大きかったとされています。

そして、それを象徴とする作品こそが「交響曲第9番 新世界より」。

1893年に5月24日に完成した誰もが知るこの名曲はドヴォルザーク本人が「これまでの作品とは異なり、わずかにアメリカ風である」という言葉を残しているほど、アメリカの影響を受けた作品だといわれています。

アメリカから帰国したドヴォルザークはボヘミアこそ自分のいる地だと思い定め、以降はこの地において落ち着いた環境下の元、作曲に精を出すようになります。

この時期に作曲された主な名曲は以下の通り。

1895年 弦楽四重奏曲第14番

1896年 交響詩『水の精』『真昼の魔女』

1899年 オペラ『悪魔とカーチャ』

1900年 オペラ『ルサルカ』

晩年に残した作品は標題音楽やオペラが中心。交響曲がどうしても目立つドヴォルザークですが、意外とオペラでも人気を博し、結果を残しています。

また、晩年のドヴォルザークは功績を認められ、数多くの名誉を受賞しました。

ウィーン楽友協会の名誉会員に推挙、ブラームスしか得ていなかった芸術科学名誉勲章の授与、オーストリア貴族院による終身議員任命。

まさに作曲家として、音楽家として、文句のつけようがない功績を残しました。

最後を迎えたのは62歳のこと。多忙による持病の悪化も相まって、脳出血によって意識を引き取ったとされています。

ドラマティックなエピソードはなくとも、堅実に努力を重ね、大作曲家となったドヴォルザーク。

クラシック音楽家としてはトップクラスに幸せな生涯を歩んだ人物といっても良いかもしれません。

エドヴァルド・グリーグ(1843~1904)

グリーグは19世紀中盤から20世紀の頭にかけて国民楽派の作曲家として活躍し、民族音楽から着想を得た美しい楽曲の数々を残した人物です。愛妻家としても知られており、妻であるニーナと共に音楽家として充実した生涯を送りました。

代表曲は《ペール・ギュント》第1組曲 「朝」や第1組曲 「山の魔王の宮殿にて」。地味といえば地味な作曲家ですが、一流の作曲家であったことは間違いありません。

また、グリーグは小柄で威圧感のない人物であり、生涯を終えるまで『手のひらサイズの小さな蛙の置物』と『子豚のぬいぐるみ』を大切にしていた可愛らしい一面を持っていたようです。このような優しい心を持った人だから夫婦ずっと仲良しに暮らせたのでしょう。

グリーグはノルウェー(当時はスウェーデン統治下)の西岸ヴェストラン地方の中流家庭に生まれた人物です。彼は音楽好きであった母の影響を受け、幼少期からピアノ演奏に親しんできました。

グリーグが本格的に音楽教育を受け始めたのは15歳の時。ノルウェー初の国民的スターと呼ばれたヴァイオリニスト オーレ・ブルの勧めにより、メンデルスゾーンが創立したライプツィヒ音楽院にてピアノと作曲を学びます。真面目な性格であったグリーグは真摯に音楽と向き合い、非常に優秀な成績を収め同学院を卒業しました。

その後20歳になったグリーグは北欧の有名作曲家ニルス・ゲーゼに師事するためにデンマーク コペンハーゲンに移住。作曲家としての第一歩を踏み出しました。

コペンハーゲンでの暮らしにも慣れ始めたころ、彼は幼いころに仲良くしていた従妹ニーナ・ハーゲルップと再会します。ニーナはプロのソプラノ歌手に成長しており、「音楽」という共通点があった2人は意気投合します。

そして、着々と距離を縮めていった2人はグリーグが24歳の時に結婚。穏やかなグリーグの性格もあってか、非常に仲睦まじい夫婦生活を送りました。

最初は音楽家という不安定な職業であることからニーナの両親には結婚を反対されていましたが、グリーグの努力により次第に認められていったようです。

また、この結婚は作曲家としてのグリーグにも良い影響を与え、ニーナに向けて書いた歌曲「君を愛す」といった数々の名曲が生まれました。

彼は才能を徐々に才能を発揮し、24歳の時にオスロ(当時はクリスチャニアという街)のフィルハーモニー協会の指揮者に就任。グリーグの代表曲である『抒情小曲集』の第1集もこの時期に作曲されています。

また、当時の音楽界において絶大な影響力を与えていたフランツ・リストから高い評価を得たことにより、グリーグとニーナの名声はヨーロッパ中に知れ渡るようになりました。

着々と努力を重ねてきた2人は夫婦揃って音楽家としての成功を掴み取ることができたのです。

オスロでの活動は約10年間続き、数々の名曲の作曲と音楽発展に貢献した後はハルダンゲル地方に移住。

51歳の時には同地方のトロールハウゲンという地に住まいを構え、彼の作曲スタイルの基盤である民族音楽の研究を進めました。

この時期には彼の代名詞である劇音楽ペール・ギュントより「朝」も作曲されており、ドイツ・オーストリアの定番スタイルとは異なる独自の世界観を構築しています。

最後を迎えたのは64歳の時。母国ノルウェーの独立を見届けた後、生まれ故郷のベルゲンにてその生涯を終えました。

グリーグとニーナは最後の最後まで良い関係を築いていたようで、ニーナはグリーグがこの世を去った後もコペンハーゲンにてグリーグが残した音楽の普及に努めたといわれています。

ガブリエル・フォーレ(1845~1924)

ガブリエル・フォーレはロマン派の終焉とフランス印象派の掛け渡し役となった人物で、美しい室内楽曲の数々を世に残しました。

後世に影響を及ぼす大曲が無かったせいか、ドビュッシー、ラヴェル、サティといった有名作曲家に存在が埋もれがちですが、憂いを帯びた繊細な曲の数々は人気が高いです。

小曲がメインであるため忙しい現代人でも親しみやすく、クラシック初心者向きの作曲家だと思います。

フォーレは1845年にフランスのパミエに生まれ、ニーデルメイエール古典宗教音楽学校にて音楽を学びました。16歳の時にはサン=サーンスからピアノと作曲のレッスンを受け、卒業後はフランス西部の街レンヌ及びパリのマドレーヌ教会にてオルガニストとして活躍を遂げます。

演奏・作曲以外のキャリアとしては、1871年に師でもあったサン=サーンスらとともにフランス国民音楽協会の設立に参加。

1896年にフランス国立音楽・演劇学校の教授にも就任し、若手音楽家の育成に携わりました。(のちにラヴェルの師ともなる)

実にサンサーンスによく似たキャリアの積み方をしてきたフォーレですが、古典的な音楽技法に拘り続けたサンサーンスに対し、フォーレは徐々に独自の音楽性を確立していきます。

フォーレが音楽家として本格的に歩み始めた時代は、既に古典的調性は崩壊しかけていた時代です。多調・無調の音楽が欧州で現れ始め、当時の作曲家はどのような作曲スタイルを取るのか日々試行錯誤が行われていました。

ドイツやオーストリアではワーグナーの影響から無調への流れが活性化し、シェーンベルグによって調性音楽が終焉を迎えます。

一方フランスではワーグナーの音楽性を否定したドビュッシーらの影響からか、完全に無調への転換は行われず、独自のフランス和声が生み出されていくことになりました。

師でもあったサンサーンスはこの流れには乗らず、保守的に古典的な音楽スタイルを貫き通しますが、柔軟なフォーレは無調の良いところは取りいれ、好みが合わない部分は導入を避けるなど、バランスの良い音楽性を展開していきます。

フォーレの音楽は云わば流行と伝統をうまく融合させたスタイルです。

フォーレは柔軟性に長けた作曲家であったため、時期によって作風が若干変化していきます。

まだ調性音楽が市民権を得ていた時期には調性が明確な音楽を中心に作曲。無調・印象派の時代に入っていく頃には曖昧な調性・不協和音を含んだ音使いを駆使した楽曲を作るようになりました。

なお、少しマニアックなところまで踏み込むと、彼は調性を不明瞭にするためにオーギュメントコードを多用したり、2つの共通の音を軸に遠隔調へ一気に転調するテクニックを駆使したり、のちにフォーレ終止と呼ばれる独特な曲の止め方を用いたことでも知られています。

フランス式和声の確立に大きく貢献し、79歳の時に肺炎のためパリで死去しました。

エドワード・エルガー(1857~1934)

エドワード・エルガーは19世紀後半から20世紀にかけて活躍したイギリスの作曲家です。音楽教師でありヴァイオリニストでもあった彼は室内楽曲を中心に美しい楽曲の数々を残しました。

代表曲は「威風堂々」「愛の挨拶」。

特に愛の挨拶はヴァイオリンを弾く方にとっての重要なレパートリーになることでしょう。

エルガーはロウアー・ブロードヒースというイギリスの小さな街に生まれ、楽器商(ピアノ調律師/ヴァイオリニストも兼ねる)であった父ウィリアムからピアノとヴァイオリンのレッスンを受けながら育った人物です。

10歳になるころには作曲を行うほどまでに才能を開花させており、その後もヴァイオリンのレッスンを受けながら、片っ端から音楽理論の本を読み漁って音楽の基礎を学びました。

その後エルガーはライプツィヒ音楽院への留学を目指し、勉強に励みましたが、エルガーの実家には留学をサポートする経済力がなく、敢え無くドイツ行きを断念。

結局地元で事務職として勤務することになりました。

ただ、退屈な事務員としての生活にスグ嫌気が指してしまったエルガーは事務職を辞め、音楽家としての活動を展開します。

当初はソロヴァイオリニストを目指していましたが、同世代の一流奏者との差を痛感し、作曲家・指揮者に転向。

ポウィックという街にてウスター・アンド・カントリー精神科養護施設付属楽団の指揮者の職に就き、指揮者としての傍ら作曲家としての活動も精力的に行いました。

その後エルガーは盲学校にてヴァイオリンの教授職につき、自らも管弦楽団に参加しヴァイオリンを演奏するといった音楽活動を展開。32歳の時には8歳年上のキャロライン・アリス・ロバーツと結婚しました。

このアリスに婚約の贈り物として捧げた曲こそ、ヴァイオリンとピアノのための小品『愛の挨拶』というわけです。

アリスは韻文作家としても活躍した人物で、エルガーの秘書兼マネージャーとして彼を支えたといいます。

また、エルガーはクラシック作曲家の中でも愛妻家として知られており、生涯に渡って妻アリスと仲睦まじく過ごしたという記録も残っています。

エルガーはアリスの勧めによって拠点をロンドンに移し、以後作曲活動に専念。

毎日のように2人でコンサートに出向いて一流のオーケストレーションを学び、ヴァイオリン作品やオルガン曲、室内楽曲を勉強し、実力を磨いていきました。

しかし、ロンドンではなかなか目が出ず、1891年に地元へ帰郷。

楽団の指揮や音楽教師をして生活費を稼ぐ生活に戻りました。

ただ、ロンドンでは名声を得ることが出来なかったエルガーですが、ミッドランズという街で行われた合唱祭に曲を提供したことをキッカケに徐々に人気が高まっていきます。

1892年には『弦楽セレナード』、1897年には『3つのバイエルン舞曲』を創り上げ、地元にて高い評価を獲得。

42歳の頃に作り上げた『エニグマ変奏曲』がロンドンにてドイツの指揮者ハンス・リヒターの指揮により初演され、一躍イギリスの人気作曲家の仲間入りを果たします。

『エニグマ変奏曲』によってエルガーの名は一気にヨーロッパ中に広がり、やがてウィーン、パリ、ニューヨークといった世界有数の年でもエルガーの曲が公演されるようになります。

そして、1901年には彼の代表曲である威風堂々1番が誕生。

この曲が絶大な人気を獲得し、イギリスの第2国歌と称されているほどの栄誉を得ます。

1904年3月にはロイヤル・オペラ・ハウスにおいて単独音楽祭が開催されるほどの人気を博すようになり、世界的な作曲家と呼べるほどの存在に上り詰めました。

その後もエルガーの人気は留まることを知りません。

交響曲第1番はわずか1年の間にヨーロッパ各地での演奏回数が100回を超え、フリッツ・クライスラーからの委嘱によって作曲された『ヴァイオリン協奏曲』も絶大な人気を博しました。

その勢いのままに1912年には再びロンドンへ移住を果たし、作曲活動を再開。

革新的作曲家として、若手の見本となり続けました。

威風堂々や交響曲第1番、ヴァイオリン協奏曲によって人気の絶頂を迎えたエルガーですが、その後第一次世界大戦が勃発した時期から大ヒット曲が作れなくなり、加えて自身が体調不良になったことから一時の勢いはなくなります。

さらに大戦が終わり1920年代に入ると、エルガーの音楽は最先端とはいえなくなり、公演される機会は激減しました。

その後、第一線から退いたエルガーはロンドンから郊外へ再び身を拠点を移し、静かな環境にて細々と作曲活動を続けます。

しかし、1920年4月7日。作曲家エルガーとしての人生に終止符を打つ決定的な出来事が起こりました。

それは妻アリスが肺がんでこの世を去ったことです。

常に行動を共にするほど仲が良かった妻を失ったことでエルガーの創作意欲は一気に消失。

以降大ヒット作を生み出すことはありませんでした。

老いて独り身となったエルガーは田舎でのドライブ、競馬、裏庭での科学実験といった趣味に力を入れるようになり、音楽活動では作曲よりも演奏やレコーディングを中心に活動したと記録が残されています。

とはいえ、一切作曲をしなかったわけではなく、劇音楽『達男ブランメル』組曲『子供部屋』といった作品を残しました。

ただ、これらの曲で高い評価を得ることはかなわず、最後の作品となった愛犬をモチーフにした小品『ミーナ』を作曲した後、1934年2月23日に大腸がんによって天寿を全うしました。

76年の生涯を閉じたエルガーは妻の隣に埋葬されたといいます。

プッチーニ(1858~1924)

ジャコモ・プッチーニはイタリアの古都ルッカに生まれたオペラ作曲家で、『トスカ』『蝶々夫人』『トゥーランドット』という大人気オペラを作り上げた人物です。

後期ロマン派から近代音楽へ移り変わる狭間の時代に活躍し、メロディーの親しみやすさを武器にイタリア最高のオペラ作曲家と称されるほどの名声を博しました。

プッチーニが活躍した時代は後期ロマン派から近代音楽へ移り変わる狭間の時代。

ルッカの宗教音楽家の家系に生まれたプッチーニは、幼いころから本格的な音楽教育を施され、作曲家としての階段を着々と登っていきました。

当初は宗教音楽家の道に進むための教育を受けますが、ロマン派屈指のオペラ作曲家「ヴェルディ」の作品に感化され、成人を迎える前には方向性をオペラにシフト。

1880年から1883年までミラノ音楽院で勉学に励み、その後ソンゾーニュ・コンクールのオペラ部門にエントリーした『妖精ヴィッリ』が舞台化されたことをキッカケに、一族としては唯一のオペラ作曲家としてデビューを果たすことに成功します。

※父親も宗教音楽家でしたが、プッチーニが5歳の時に亡くなってしまったため、主に伯父から音楽の手ほどきを受けたようです。

33歳になる頃には、トスカーナ州にある「トッレ・デル・ラーゴ」という地に別荘を購入し、本格的な創作を開始します。

その後は 2作目『エドガール』3作目『マノン・レスコー』の公演をさせ、舞台作家ルイージ・イッリカとジュゼッペ・ジャコーザと協力体制を確立。

イタリア屈指のオペラ作曲家としての評価を決定付ける下記3つのオペラが誕生します。

『ラ・ボエーム』・・全4幕で構成されるプッチーニの傑作。ロマンティックなストーリーからイタリアオペラにて最も演奏される機会が多い作品といわれている。

『トスカ』・・暴力的なストーリー、主役3人が死ぬという衝撃的展開が話題に。

『蝶々夫人』・・没落藩士令嬢の蝶々さんとアメリカ海軍士官ピンカートンとの恋愛の悲劇を描いた2幕構成のオペラ。日本の長崎が舞台となっている。

蝶々夫人の初演こそ散々な評判となりましたが、ラ・ボエームとトスカは初公演から人気を博し、プッチーニは一躍イタリアオペラ界の新星として高い評価を受けるようになります。

なお、蝶々夫人に関しても後に手直しを施し、最終的には代表作として認知されるまでに評価が見直されています。

プッチーニのオペラが評価された大きな要因は、メロディーの親しみやすさにあります。

緻密な描写的表現に長けていたこと、フランスにて流行した印象主義音楽の和声を取り入れたことも人気を博した理由ですが、それ以上に覚えやすく口ずさみやすいメロディーを生む才能にプッチーニは優れていました。

玄人が聴いても自然に聴こえる旋律、初心者でも親しみやすいフレーズ感。

いつの時代においても万人受けするメロディーメーカーは絶大な人気を獲得するわけです。

ラ・ボエーム、トスカ、蝶々夫人を書き上げた後のプッチーニは自動車事故で骨折したり、女性関係のスキャンダルで妻エルヴィーラが起訴されるという不幸に見舞われたため、執筆スピードが大きく落ちます。

ただ、それでも1910年には人気作『西部の娘』を公演。1917年においても喜劇『つばめ』を作り上げ、人気をキープさせることに成功します。

1918年(60歳)には恐劇『外套』悲劇『修道女アンジェリカ』笑劇『ジャンニ・スキッキ』の3曲からなる連作「三部作」を発表し、作曲家としての集大成を飾りました。

最後を迎えたのは1924年(65歳)の時のことであり、重度のヘビースモーカーであったことから1923年に喉頭癌が発覚。翌年に合併症を発症し、この世を去りました。

なお、有名なトゥーランドットに関してですが、この作品は実は未完成のまま残された作品で、友人フランコ・アルファーノが補筆し、世界に発表されました。

ただ、アルファーノが補作した部分は結局大幅に短縮され、現在はカット版が公演されることが殆どです。

マーラー(1860~1911)

グスタフ・マーラーは後期ロマン派の時代にウィーンで活躍した作曲家です。有名曲の殆どが交響曲であることから、交響曲の大御所として今尚崇め続けられています。

また、マーラーはトップ指揮者としても活躍した人物であり、当時の音楽において大きな影響力を持っていたといえます。

マーラーは1860年7月7日に現チェコのカリシュチェに生まれ、酒造業の行商人である父と病弱な母によって育てられました。

夫妻の間には14人の子供が産まれており、マーラーはその第2子として育てられましたが、そのうち7名は幼少時に病気で死亡しており、過酷な幼少期を過ごしたようです。

マーラーの父は暴力的な人間であり、家庭は常に暗い雰囲気に包まれていたそうです。平和で温かい家庭とは真逆な地獄のような家庭で育ったため、マーラーの音楽性はどこか憂いを帯びています。

音楽家としては4歳からアコーディオンやピアノに親しみ、10歳にしてイーグラウ市立劇場での音楽会に出演。

15歳でウィーン楽友協会音楽院に入学し、演奏解釈賞・作曲賞を受賞するなど輝かしい成績を残して卒業します。その後23歳にしてカッセル王立劇場の楽長に就任。プラハ ドイツ劇場の楽長、ライプツィヒ歌劇場の楽長を経由し、マーラーは28歳でブダペスト王立歌劇場の芸術監督にまで上り詰めました。

家庭こそ父の暴力・家族の死と隣り合わせの過酷な環境でしたが、音楽家としてのキャリアは順風満帆に歩んだ作曲家といえるでしょう。

ブダペスト王立歌劇場の芸術監督となった28歳の時に代表作である『交響曲第1番ニ長調』の第1稿が完成させ、以降マーラーは精力的に交響曲を創り上げていきます。

34歳『交響曲第2番ハ短調』

36歳『交響曲第3番ニ短調』

38歳『交響曲第4番ト長調』

41歳『交響曲第5番嬰ハ短調』

この間に就いた役職は「ハンブルク歌劇場第一楽長」「ウィーン宮廷歌劇場第一楽長」など。

42歳となった1903年には、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世から第三等鉄十字勲章を授与され、翌年には「創造的音楽家協会」の名誉会長に就任。

まさに音楽家としてはエリート街道を歩み続けました。

マーラーは作曲家として高い評価を得た人物ですが、指揮者としても類を見ない才能を発揮しました。

彼の音楽性を象徴からもにじみ出ている「完全主義」。そして激しい身振りと小節線に囚われない指揮法。

マーラーは指揮者として多くの改革を実行し、この時代のトップ指揮者と呼ばれるほどの存在にまで上り詰めました。

マーラーは指揮者・作曲家として活躍した人物ですが、特に趣を置いていたのが生涯に渡って作られた「交響曲」の作曲です。

マーラーの交響曲の特徴はとにかく規模が大きく、長いこと。

10番まである交響曲の中で最も短いのは4番の約55分、一番長い3番は90分にも及びます。また、「諸主題というものは、全く異なる方向から出現しなければならない。」といった持論から、楽曲を複雑にする傾向もありました。

また、マーラー音楽性は子供の頃の地獄のような家庭環境の影響からか、「不安・苦悩」といったニュアンスが強く、一言で言うと暗いです。

長く、難解で暗い大規模な交響曲。

簡潔に言うとこれがマーラーの個性なのですが、クセが強いため、賛否両論があります。

交響曲の大作曲家として名声を得たマーラーですが、47歳の時に心臓病と診断され、以降体調を崩すことが多くなります。

幼少期のトラウマによる強迫症状と神経症状も強くなり、この時期のマーラーは満身創痍の状態が続いたようです。

とはいえ、作曲のペースは決して落ちることはなく、ヨーロッパとニューヨークを行き来する生活を続けながら『交響曲第8番変ホ長調』『交響曲第9番ニ長調』を作曲。

ニューヨーク・フィルハーモニックの指揮者に就任するなど、幅広い活躍を見せました。

しかし、1911年2月に感染性心内膜炎と診断され、同年5月18日に敗血症によって死去。50歳という若さでマーラーはその生涯を閉じました。

近代音楽の作曲家

ロマン派にて頂点を迎えたクラシック音楽。マンネリを迎えた後に革新を求めるのはどの時代においても同じです。

ワーグナーが無調への扉を開いた後、フランスではドビュッシーを中心とする印象主義が台頭し、ドイツにおいてはシェーンベルグが12音技法を確立させました。

以降、音楽は「調性感のない音楽」が主流となり、一般的に連想されるクラシック音楽は終焉を迎えます。

尚、これまで目立つ存在ではなかったロシアからラフマニノフやプロコフィエフといった作曲家が輩出されたことも、この時代の特徴です。

クロード・ドビュッシー(1862~1918)

長調・短調にとらわれず多種多様な旋律を駆使する「広い意味での無調」を作り上げたドビュッシー。自然的な印象を直観的に音で形象化しようと試み、風景画のような作風を確立しました。

代表曲は「月の光」「夢想」「海」など。ジャズやミニマルミュージックの誕生にも影響を与えた偉大なる人物です。

ただ、キャリア後期は無調系の作風にシフトしたため、有名曲はキャリア前半に集中しています。

ドビュッシーはフランスの作曲家。1862年にパリ西部に位置するサン=ジェルマン=アン=レーに生まれ、主に「1884年-1916年」の期間において作曲活動を行った人物です。

クラシック音楽史としては印象主義の作曲家に分類され、同時期に活躍したラヴェルらと共にフランス音楽界の一時代を築き上げました。

彼の音楽性の特徴は長調・短調にとらわれず多種多様な旋律を駆使する「広い意味での無調」。シューマンやブラームスといった感情表現を主とするロマン派音楽に対して、自然的な印象を直観的に音で形象化しようと試みました。

その結果生まれたのが風景画のようなドビュッシーの作風です。

ドビュッシーは同じフランス作曲であるラヴェル・サンサーンス・フォーレとよく比較されますが、伝統的な作曲技巧を少なからず重視した彼らとは異なり、ドビュッシーはかなり革新的な曲作りを進めたことで知られています。

実際に代表作である「月の光」や「海」などは、既存の形式や和声進行を逸脱して作られており、これまでの常識を打ち破っています。

以上を踏まえ、ドビュッシーは20世紀を生きた作曲家としては、最も音楽界に影響を与えた人物といっても過言ではありません。

特にジャズに与えた影響力は大きく、ガーシュウィン、ジャンゴ・ラインハルト、デューク・エリントンといった名立たるアーティストに影響を与えています。

尚、ドビュッシーは自身のことを印象派と呼ばれることを嫌っています。

もともと印象派という言葉はクロード・モネの作品『印象・日の出』が由来となって生まれましたが、実はドビュッシーは絵画ではなく、象徴派の詩人に信奉していました。

「自分は象徴派の作曲家である」といったエピソードもあり、印象派と分類されるのはどうやら心外だったようです。

ドビュッシーの幼少期は目立つエピソードはなく、クラシック音楽家になるための土台を順風満帆に築きあげてきました。

9歳の時にアントワネット・モテ・ド・フルールヴィル夫人から音楽の手ほどきを受け、10歳にしてパリ音楽院に入学。名だたる音楽家たちからピアノ、作曲、伴奏、ソルフェージュといった音楽の基礎を学び、16歳の時にドビュッシーの最古の作品とされているピアノ曲『フーガ』(L番号なし)を作曲します。

ちなみに入学当時はピアニストを目指し、学内コンクールで結果を残し続けていたドビュッシーですが、「1位」になることができなかったため、途中から作曲家に目標を変更しました。

プライドが高いドビュッシーらしい潔い選択です。

作曲家を志したドビュッシーは20歳からフランスの若手作曲家の登竜門「国民音楽協会」のコンクールに参加し、20歳:予選落ち、21歳:二等賞、と段階を踏み22歳の時にローマ大賞を受賞します。

ローマ賞を受賞するとローマへの留学が与えられるため、22歳〜24歳にかけてはローマにて生活をします。ただ、イタリアの風土との相性が悪かったため、予定よりも早く留学を切り上げてパリに戻りました。

帰国後27歳からは国民音楽協会に所属し、人脈を形成しつつ作曲活動を続けます。

この時期に作曲された主な曲は以下の通りです。

1890年『ピアノと管弦楽のための幻想曲』

1891年 ベルガマスク組曲 第3曲 月の光

1893年『選ばれた乙女』『弦楽四重奏曲』

1899年『牧神の午後への前奏曲』

1900年『ビリティスの歌』『夜想曲』

1904年『版画』

1905年 交響詩『海』、ピアノ曲集『映像 第1集』

1910年『前奏曲集 第1巻』

1913年 バレエ音楽『遊戯』

パリ音楽院〜イタリア留学時代まではチャイコフスキーやロシア5人組、そしてワーグナーの影響を受けていたドビュッシーですが、詩人ステファヌ・マラルメの影響を受け、徐々に調性に拘らない作曲スタイルに変貌を遂げていきます。

特にワーグナーの音楽性に対しては否定的な見解を述べるようになり、アンチワーグナーと化したのは有名なエピソードです。

印象派作曲家として一世を風靡したドビュッシーですが、第一次世界大戦が勃発した1914年頃から大腸がんに苦しむようになり、その4年後の1918年に55年に及ぶ生涯を終えました。

晩年の4年間では『12の練習曲』『6つの古代碑銘』『白と黒で』『チェロソナタ』、そして最後の作品となった『ヴァイオリンソナタ』等が挙げられますが、いずれもマイナーな曲として扱われています。

リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)

リヒャルト・シュトラウスは85歳まで生きたオペラ作曲家です。

若き頃はロマン派を代表する作曲家として器楽曲や交響詩を残し、全盛期においては前衛的なオペラを作曲して名声を博しました。

現代においてはやや地味な存在ですが、当時は相当な人気を誇っていたようです。

代表曲である「ヴァイオリンソナタ」「オーボエ協奏曲」といった器楽曲は奏者から高い評価を得ています。

リヒャルト・シュトラウスはバイエルン王国ミュンヘンにて生まれ、ホルン奏者であった父の元、音楽の英才教育を受けて育ちましたドイツの作曲家です。

若くして頭角を現し、21歳にしてマイニンゲン宮廷楽団の指揮者に就任した経歴から、クラシック作曲家としては堅実な道を歩んできた人物だといえます。

そんなシュトラウスの作曲スタイルはかなりの保守寄り。モーツァルトやブラームス・メンデルスゾーンに近い伝統を重んじる硬派な音楽を作っていました。

ただ、その作曲スタイルはヴァイオリン奏者アレクサンダー・リッターとの出会いによって一変します。

アレクサンダー・リッターはマイニンゲン宮廷楽団のコンサートマスター。指揮者に就任したシュトラウスとは自然と密接な関係となります。

彼は、若きリヒャルト・シュトラウスを支えると同時に、自身がワーグナーを崇拝する革新派だったことから、ストラウスに対しても革新的な音楽のDNAを吹き込んでいきました。

これによりシュトラウスは徐々に影響を受け、2人の出会いから数年が経つ頃には、保守的な作風から革新的な作風へと変貌を遂げていきます。

『指揮者としてのスタイル』

シュトラウスは激しい身振りにてタクトを振るうダイナミックな指揮スタイルであり、賛否両論を巻き起しながらもミュンヘン、ベルリン及びウィーンの歌劇場でも指揮者を務めました。ただ、全盛期を迎えるころには徐々に落ち着きを見せるようになり、次第に簡潔で落ち着いた指揮を振るうようになったといわれています。

アレクサンダー・リッターとの出会いから僅か4年後には交響詩『ドン・ファン』を作曲。作品には賛否両論が起こりましたが、シュトラウスはこの『ドン・ファン』にて自身の方向性を完全に確立しました。

その後は『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』『ツァラトゥストラはかく語りき』といった作品を残し、指揮者としてもバイロイト音楽祭で『タンホイザー』を指揮するなど大きな名声を博します。

また、私生活では30歳になるころにソプラノ歌手のパウリーネ・デ・アーナと結婚。パウリーネ・デ・アーナは恐妻家であり、シュトラウスは相当苦労したエピソードが残されていますが、妻に対する愚痴や苛立ちがインスピレーションにも繋がり、妻をモチーフにした歌劇『インテルメッツォ』『家庭交響曲』『影のない女』といった人気作品が生まれました。

リヒャルト・シュトラウスは34歳の時に交響詩『英雄の生涯』を作曲した後、オペラ作曲家としての活動をメインとしていきました。ただ、いくらシュトラウスとはいえ、勝手の違うオペラでは順風満帆にキャリアを積めませんでした。

最初の『グントラム』『火の危機』といった作品は評価を受けず、転向後約6年ほどは冬の時代を迎えます。

しかしながら、優れた才能を持つリヒャルト・シュトラウスがそのまま腐るはずもなく、41歳の時に作り上げたオスカー・ワイルドの戯曲のドイツ語訳作品『サロメ』が大ヒット。一気に一流オペラ作曲家の仲間入りを果たします。

サロメ=聖書を題材にした官能的な内容なオペラ。音楽性の前衛的であり、不協和音がふんだんに取り入れられていることが特徴です。

サロメのヒット後はさらに前衛的な作風を加速させ、『ばらの騎士』といった作品を作曲。無調に近い音楽構成でありながらも喜劇の比率が高いという圧倒的な個性を発揮しました。

最後のオペラとなった『カプリッチョ』を書き終えるまでシュトラウスは精力的にオペラを作曲し、引退するころには「器楽曲」と「オペラ」の両方で代表作を残した超一流作曲家として名を残しました。

輝かしい功績を残したリヒャルト・シュトラウスですが、晩年はナチス政治に関わったとして、非難を受けました。

内容としては、ナチスの要請に応じた音楽活動を行い、帝国音楽院総裁の地位についたことが挙げられます。

第二次世界大戦終結後にはナチスに協力した疑いから裁判にかけられる事態にまで陥りましたが、結局は無罪となりました。

※家族にユダヤの血筋が流れていたシュトラウス一家にとって、要請を断れば迫害を受ける可能性があったため、強力せざるを得なかったという意見が強いです。

無罪とはなりましたが、シュトラウスは裁判の被告となったことは事実。以降は表立った活動が大きく制限され、余生を静かに過ごすことになります。

ただ、大規模なオペラや交響詩は作れなくなったとはいえ、細々と歌曲や器楽曲の作曲は続け、84歳にして『4つの最後の歌』という有名歌曲を残しました。

リヒャルト・シュトラウスが最後を迎えたのは、その翌年(1949年9月8日)。ドイツのガルミッシュ=パルテンキルヒェンにてその生涯を終えました。

葬儀では彼の代表曲『ばらの騎士』第3幕の三重唱が演奏されたそうです。

ジャン・シベリウス(1865~1957)

ジャン・シベリウスはフィンランド出身の国民楽派作曲家として活躍し、名声を博した人物です。

フィンランドの自然を感じさせる壮大な音楽が彼の特徴で、代表作には「交響曲第2番」「フィンランディア」「もみの木」といった作品があります。

マイナーな作曲家ではありますが、初心者でも聴きやすいためオススメです。

シベリウスは1865年に首都ヘルシンキの北にあるハーメンリンナにて誕生。2歳の時に借金を残してこの世を去った父の代わりに母方の祖母と家に引き取られました。

彼は姉と弟との3人姉弟で育ち、ピアノやチェロの演奏を楽しむ生活を送っていましたが、叔父にヴァイオリンを譲りうけてからはヴァイオリンに一番興味を示していたようです。

10歳になる頃には独学で自作曲が書けるようになっており、その才能の片理を見せると同時にプロの音楽家として活躍することを夢見るようになります。

シベリウスは20歳の時にヘルシンキ音楽院に入学。ヴァイオリンと作曲を学びますが、特にヴァイオリンに強くのめり込み、日々努力を重ねます。

1887年には弦楽四重奏団の第2ヴァイオリン奏者に抜擢され、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のオーディションを受けるなど、当時のシベリウスは作曲よりもヴァイオリンの実力が評価されていました。

しかし、上には上がいることを思い知ったシベリウスは次第に作曲活動に趣をおくようになり、ヴァイオリンのプロ奏者になる夢は諦めます。

同学院を卒業後はベルリン及びウィーンに留学し、作曲家としての成長を果たします。

本場の音楽に触れ、豊かなインスピレーションを与えてもらった一方、祖国であるフィンランドに対する思いも強くなり、やがてシベリウスはフィンランドで作曲活動を続ける事を決め、帰国します。

帰国後は1892年に公演した『クレルヴォ交響曲』をキッカケに名声を博し、同年にヘルシンキ音楽院の作曲講師に就任。

翌年にはアイノ・ヤルネフェルトと結婚し、家庭を持ちます。

その後は精力的に祖国フィンランドに基づく作品を作り上げ、1899年に愛国歴史劇の音楽を担当したことにより国民的作曲家として誰もが知る存在となりました。

尚、この劇で演奏された音楽は交響詩『フィンランディア』として発表され、現代においても彼の代表曲として広く親しまれています。

その後もシベリウスは『交響曲第2番』『バイオリン協奏曲ニ短調』といった名曲を次々と作曲。1904年以降はヘルシンキ近郊のヤルウェンパーに別荘を立て、自然豊かな環境にて作曲活動に専念しました。

シベリウスは91歳まで生きた長寿の作曲家ですが、現存している作品の殆どが59歳になるまでの作品です。それ以降は重要な作品が発表されることはありませんでした。

作品を発表しなくなった理由としては「自己批判的性向」が強くなったことが原因といわれています。

何を作っても「しょぼい」と感じるようになってしまったわけですね。

シベリウスは最後を遂げたのは91歳(1957年)のこと。脳出血を発症し、この世を去りました。葬儀はヘルシンキの大聖堂で行われ、棺は自宅の庭(アイノラの庭)に葬られました。

なお、アイノラの庭はシベリウスファンにとっての聖地として今もフィンランドに存在しています。

最愛の妻である「アイノのいる場所」というの意味を持つ「アイノラ」は毎年5~9月の間に敷地内がミュージアムとして一般公開されています。もしフィンランドに行く機会があれば、訪れてみるのもよいでしょう。

エリック・サティ(1866~1925)

サティは現代音楽家のパイオニア。調性音楽の在り方に疑問を感じていたサティは和声進行の伝統や従来の対位法の禁則を無視した音楽を作り、その型破りな音楽性から「音楽界の異端児」と呼ばれた人物です。

小節線・縦線・終止線すら廃止した音楽スタイルはまさに前衛音楽の走りとなりました。

とはいえドビュッシーと同じくキャリア前半においては誰もが聴きやすい美しい音楽を作曲しており、代表作である「ジムノペディ」「ジュ・トゥ・ヴ」はクラシック音楽の中でもトップクラスの人気を誇ります。

サティはフランス ノルマンディー地方の港町オンフルールに生まれ、幼少期は家族の死と度重なる移住による怒涛の日々を送ります。

・4歳の時:父の転職によってパリに移住

・6歳の時:母ジェインが死亡し、オンフルールに住む父が他の祖父母に預けられる。

・10歳の時:祖母ユラーリがオンフルールの浜辺で溺死体で発見される。

もしかしたら、この幼少期の体験がサティの突き抜けた音楽性へといざなったのかもしれません。

13歳からはパリ音楽院に進学し、約8年ほど音楽を学びますが、退屈すぎて辞め、その後はシャンソン酒場のピアノ弾きとして暮らします。

その後38歳にしてパリ・スコラ・カントルム(音楽学校)に入学し、自らの音楽性を高めながら、創作活動を続けました。

サティの音楽の凄いところ。

それは色々なモノがないところです。

まず、サティの音楽には調性がありません。

調性から解き放たれた彼の楽譜からは一番最初に「調号」が消えました。

そして次に消えたのが「拍子」。調性のみならず拍子すらも消えたサティの音楽は従来の音楽とは全く異なるモノとして扱われます。

840回にも及び永遠に同じフレーズを繰り返すピアノ曲『ヴェクサシオン(嫌がらせ)』はミニマルミュージックの先駆けとなり、家具のように目立たない音楽として作られた『家具の音楽』では現在でいうイージーリスニングのルーツとなりました。

『犬のためのぶよぶよとした前奏曲』『梨の形をした3つの小品』『胎児の干物』『でぶっちょ木製人形へのスケッチとからかい』など、曲のタイトルが非常に個性的であることも特徴的です。

その後サティは現代音楽のパイオニアとして活動を続け、59歳の時に肝硬変のためこの世を去りました。

モーリス・ラヴェル(1873~1937)

ラヴェルはドビュッシーと同じ印象派の作曲家として知られる人物ですが、古典派作曲家の影響を強く受けており、「伝統と革新」を融合させた独自の世界観をもちます。

古典派を意識した理論的な音の配置と印象派ならではの浮遊感のある和音構成を大胆かつ繊細に使いこなし、自作曲のみならず、他者の作品のオーケストレーションにも携わりました。

代表作は「亡き王女のためのパヴァーヌ」「ボレロ」「水の戯れ」など。「ムソルグスキー作曲:展覧会の絵」の管弦楽アレンジは本家を上回る人気を博しています。

日本においても非常に人気の高い作曲家であり、ジブリの作曲に携わった久石譲さんもラヴェルを研究し、自身の曲作りに活用したといいます。