世界には様々な民族楽器が存在します。ヨーロッパで使われる楽器。南米で使われる楽器。アジアで使われる楽器。それぞれにユニークな特徴があり、普段は耳にできない独特なサウンドを奏でます。

この記事では世界の民族楽器を地域別に紹介致します。中には手に入れることが難しい楽器もありますが、演奏することができれば一目置かれるようになるかもしれません。

ヨーロッパの民族楽器

クラシック音楽の発祥地であるヨーロッパでは様々な民族音楽が発展を遂げました。代表的なモノとしてはケルト音楽やフラメンコなど。そして、それらの音楽で使われる楽器には普段見かけない楽器も多く存在します。

ニッケルハルパ [スウェーデン]

スウェーデンの民族音楽で使われるニッケルハルパ。弦楽器に属する楽器ですが、弦を押さえるタンジェントという鍵盤を押すことで演奏されます。ドローン弦を持ち、残響感が強いことが特徴です。

アイリッシュ音楽を中心とするケルト音楽においてもしばしば使われることから、近年人気が上がっています。

ただ、国内で購入することが出来ないため、購入するためには海外から取り寄せなければなりません。

ノルウェー 【ハーディングフェーレ】

ヴァイオリン属の亜種に当たる民族楽器。基本的な構造はヴァイオリンに近いですが、ドローン弦が備えられています。

フレットがフラットになっており、ヴィブラートをかけずに演奏することから、フィドルに近い存在だといえるでしょう。

装飾は全て自分で書き加える必要があるため、製作者は木工技術に加えデザイン力も求められます。

スコットランド 【バグパイプ】

スコットランドの代表的な民族楽器 バグパイプ。

数本のパイプと留気袋をもち、溜めた空気を押し出す事で音を奏でます。

区切りなく音を出し続けることができること、ドローンが付いていることが特徴的であり、ケルト音楽でよく使われます。

一見低音楽器にも見えますが、意外と小回りが利くため、分散和音や速いフレーズも得意です。

ギリシャ 【ブズーキ】

遥か古の時代のメソポタミアで誕生し、ギリシャに伝わった弦楽器ブズーキ。

ギターのような見た目をしていますが、金属的なサウンド感を持つため、独特なサウンドを奏でます。

ブズーキはギリシャの楽器ではありますが、現在はアイリッシュ音楽に使われるアイリッシュブズーキが主流です。

アイリッシュ音楽において伴奏を担当することが多く、奏者人口は増加傾向にあります。

アイルランド 【バウロン】

バウロンはアイリッシュ音楽で使われるフレームドラムです。

撥を鉛筆のように持ち、手首の回転によって打面を叩き、リズムを刻みます。

単純な楽器ではありますが、アイリッシュ音楽特有のノリを出すために欠かせない存在です。

なお、バウロンのサイズは一般的は35cmから45cm。持ち運びには便利ですが、意外と大きい楽器です。

アイルランド 【ティンホイッスル】

ティンホィッスルはアイルランド発祥の縦笛です。様々な素材がボディに使われていますが、ブリキのモノが最も一般的です。

数千円から購入することができるため、ケルト音楽の入門楽器として扱われています。

ちなみに多くのキーの笛が生産されていますが、D管さえあれば大半のアイリッシュ音楽が楽しめるため、購入をお考えの方はコチラがベストです。

イギリス 【コンサーティーナ】

19世紀の産業革命期に開発されたコンサーティーナはアコーディオンの一種です。

小型なのにメロディーも伴奏も器用にこなすことから、様々なジャンルの音楽で使われるようになりました。

20世紀に一度廃れますが、現在はアイルランド音楽やモリス・ダンスの音楽、北米のポルカといった民族音楽において欠かせない民族楽器として再評価されています。

見た目の可愛らしく軽いので、趣味として始めるのにはうってつけの楽器といえるでしょう。

ルーマニア 【パンフルート】

シルクロードを通って中国に伝わり、南米アンデス地方に伝わったパンフルート。

アジアや中南米の楽器というイメージがありますが20世紀にルーマニアにてパンフルートという楽器が注目されたことから世界中で演奏されるようになりました。

ちなみにパンフルートという名称はギリシア神話の牧神パーンが吹いたという伝説から名付けられたそうです。

ハンガリー 【ツィンバロム】

ツィンバロムはハンガリーを中心とする中欧・東欧で演奏される弦楽器です。台形の箱に金属弦が張られており、それを叩くことで音を奏でます。

民族楽器の括りではありますが、クラシック音楽にも用いられ、有名どころとしてはリストの「ハンガリー狂詩曲第3番」で使われています。

ロシア 【バラライカ】

バラライカはロシアで使われる弦楽器です。本体が三角錘形をしていることが最大の特徴であり、ピッコロ・プリマ・セクンダ・アルト・バス・コントラバスといった多様な種類があります。

バラライカだけでもオーケストラが組めるため、音域の幅は広いです。

中南米の民族楽器

中南米の音楽はとにかくアグレッシブです。この地域の音楽はリズムが重視されるため、様々な打楽器が発展を遂げました。

大半の打楽器がこの地域から生まれているため、ここでは特に有名な民族楽器を紹介します。

アメリカ 【バンジョー】

バンジョーはアメリカ アパラチア地方にて奴隷として働いていたアフリカ人が作り上げた特徴的な形をした民族楽器です。

現代においてはカントリ—ミュージックおよびアイリッシュ音楽にて主に用いられ、その存在感をいかんなく発揮しています。

日本でも奏者が多く、民族楽器の中ではメジャーな存在だと思います。

キューバ 【コンガ】

コンガは樽型の胴の上面に皮が張られた打楽器です。内部は空洞となっており、素手で叩くことで様々なリズムを奏でます。

コンガとボンゴの区別がついていない人も多いですが、コンガは大きい方です。

キューバ 【ボンゴ】

ボンゴは小型の打楽器です。深さが同一の大小2つの太鼓をつなぎ合わせて作られています。

コンガとセットで使われることも多く、ラテンパーカッションにおいてなくてはならない存在です。

ペルー 【カホン】

近年ジャンルを問わずよく見かけるようになったカホン。内部が空洞となった箱型の本体に跨り、面をたたくことで演奏される楽器です。

椅子にもなることから使い勝手がよく、演奏人口はどんどん増加しています。

インテリアとしてもよく馴染むうえに、楽器にもなるので、誰にでもオススメです。

トリニダード・トバゴ 【スティールパン】

公園や路上で弾く人が増えているスティールパン。

カリブ海最南端の島国トリニダード・トバゴ共和国の楽器であり、豊かな倍音を持つスピリチュアルな響きが魅力的です。

ドラム缶をすり鉢状に成形して楽器であり、職人と専門の調律師によって丁寧に作られます。

リズムからメロディーまで幅広くこなすため、ソロ適正が強い楽器であるといえるでしょう。

ボリビア 【チャランゴ】

チャランゴは南米におけるギターの前身であり、ボリビアのポトシ北部地方が発祥の地とされている楽器です。マンドリンほどの大きさでナイロン弦が張られていることを特徴としてます。

素朴な音をが出ますが、意外と表現力は豊かです。

アジアの民族楽器

民族楽器といえばヨーロッパと中南米の楽器が印象的ですが、アジアにも素敵な楽器は数多く存在します。

中国 二胡

二胡は2本の弦を間に挟んだ弓で弾くフレットレス楽器です。艶やかな独特な音色をもち、二胡がメロディーを弾くだけでどこか中国風のサウンドとなります。

日本においては女子十二楽坊によってその名が知られるようになりました。

中国 月琴

月琴は満月のような形をしたリュート属の楽器です。2〜4弦をもち、中国のモノと日本のモノで雰囲気がそれぞれ異なります。

現代は殆ど演奏されることはありませんが、民族衣装とよく合います。

インド 【シタール】

シタールはインドの弦楽器です。独特の残響を持ち、シタールが楽曲に採用されるだけでインドの風景が連想されるようになります。一般的な楽器の構造は19弦を基本とし、棹の長さは約90cm。金属製の弦が張られています。

日本において演奏を嗜む人は極めて少ないですが、ゲーム音楽で用いられることが多いためか知名度は高めです。

ウード [モロッコ/ギリシャなど]

アジアの民族楽器においてトップクラスの知名度を持つウード。半卵形状の共鳴胴を持ち、ネックの先が反っていることが見た目の大きな特徴です。中東からモロッコまでのアラブ音楽圏やギリシャ音楽に用いられ、複雑な共鳴と音色を奏でます。

ウードはリュート属に分類される撥弦楽器ですが、フレットを持たない構造となっていて、指ではなくピック(プレクトラム)を用いて演奏されます。一般的に6コース11本の弦が張られており、最低音の1本だけは単弦となっています。

音色は微分音を奏でる性質から、かなりエキゾチックです。

馬頭琴 [モンゴル]

馬頭琴は共鳴箱を両膝で挟んで演奏する弦の本数が二本の擦弦楽器です。モンゴルを代表する民族楽器であり、大自然や馬が駆ける音を表現した音色の美しさは世界から高い評価を得ています。

共鳴箱にf字孔があることや魂柱が立てられていることヴァイオリン族に似た構造をもち、弦や弓には馬のしっぽの毛が使われていることが特徴です。ノイズを含みながらも柔らかな音色を持ち、演奏者や地方によって異なる調弦を持ちます。

チェロと類似点が多いことから「草原のチェロ」とも呼ばれています。艶やかな音色を持つため、ポップスとも相性も抜群です。

琵琶 [中国/日本]

琵琶は東アジアを代表する撥弦楽器です。4弦系と5弦系の琵琶が存在しますが、現在でも演奏されているのは4弦系が主流となっています。ウード、リュートと似た構造を持ち、中国では前漢時代の頃に、日本では奈良時代の少し前に唐から伝来したとされています。

琵琶には「雅楽琵琶」「平家琵琶」「盲僧琵琶」「薩摩琵琶」「筑前琵琶」「錦琵琶」といった種類があり、それぞれ弦の数や柱数、装飾などが異なります。現在主に使われているのは雅楽で用いられる雅楽琵琶であり、こちらは楽琵琶とも呼ばれます。

筝 琴 [中国/日本]

日本を代表する民族楽器「筝(そう)」と「琴(きん)」。「筝」は奈良時代に中国の唐から伝来した楽器であり、十三本の絃を持つ柱(可動式ブリッジ)のある楽器です。大して「琴」は「こと」ではなく「きん」と呼ばれ、柱や爪を使わずに演奏します。

現在は「箏」が「こと」「琴(こと)」と呼ばれるようになり、混在してしまっていますが、私たちがよく目にする柱があって爪を用いて演奏する楽器は厳密には「筝(そう)」です。

昨今では小型化したコンパクトな筝も発売されており、以前よりも始める敷居は低くなっています。

なお、「筝(そう)」は13弦であることが基本ですが、「琴(きん)」は1〜3弦が主流であり、楽器としての前提がまるで違います。一弦琴は17世紀半ばに中国の明より伝来し、二弦琴は1800年代〜明治時代に民間に広まったとされています。

サントゥール [イラン]

サントゥールはイラン発祥の打弦楽器です。ミズラバと呼ばれる3本のスティックを用いて弦を打ちます。約3オクターブの音域を持ち、低音弦は真鍮、高音弦は鉄製の素材が使われることが一般的です。アイルランドやイギリスで使われている「ダルシマー」や東欧で見かける「ツィンバロム」と似た性質をもち、ピアノの前身として人々に広く愛されました。

現在でも民族楽器として活用されており、演奏家も少なからず存在します。

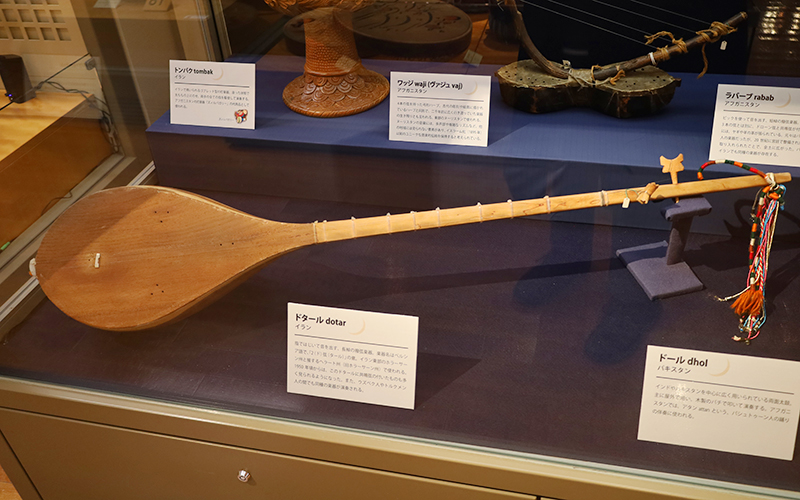

ドタール [イラン]

イラン発祥のドタールは指ではじいて音を出す撥弦楽器です。「ドゥ」は2本、「タール」は弦を意味し、2本の絹弦または金属弦を5度チューニングで使用します。見た目の特徴は長い棹(さお)と細長い共鳴胴を持つこと。

リュートやヴァイオリンの前身としても知られ、ボディはマンドリンのような形となっています。数こそ少なくはありますが、日本でも手に入れることは可能です。

カーヌーン [トルコ]

トルコの民族楽器であるカーヌーンはアラブ音楽で伝統的に用いられる撥弦楽器です。サントゥールに似た雰囲気がありますが、こちらは指で弦をつまびいて演奏します。半音より狭い音程「微分音」を奏でることでき、アラブ古典音楽において欠かせない存在として扱われます。

ちなみに楽器の名前はギリシャ語の「カノン」が由来となっているそうです。演奏してみると日本の箏(そう)のような音色がします。

ガムラン [インドネシア/マレーシア」

ガムランはインドネシアやマレーシアを中心に発達した打楽器です。古代ジャワ語で叩くという意味を持つ「ガムル」が語源となっています。元々は農耕儀礼の道具として使われていましたが、16世紀ごろから王宮儀礼の楽器として用いられるようになりました。素材としては主に青銅が使われ、基本的には複数のガムランをセットにして演奏されます。

約30種類の楽器を用いて奏でられる音色はまさに「瞑想」の世界にぴったりです。

ガムランの中で人気があるのはマリンバやグロッケンシュピールのような見た目をした楽器です。叩くことで独特な音色を奏でます。単体でも楽しむことができるので、少人数で演奏するならコチラを手に入れるのがベストです。

なお、ガムランは国や地域によって素材や形状が異なります。例えばバリ島には金属ではなく竹を使った楽器が存在し、その種類は数え切れません。

アフリカの楽器

アフリカの楽器はマイナーなモノが多いですが、種類自体は相当な数の民族楽器が存在します。

特にパーカッション及びカリンバは日本でもしばしば目にします。

西アフリカ 【ジャンベ】

ジャンベはセネガルやコートジボワールといった西アフリカの国々で使われている伝統的な打楽器です。

胴にはマホガニーが使われ、鼓面にはヤギの皮が張られることが一般的です。

低音から高音まで発音することができるため、現在ではジャズやロックにおいても活躍しています。

アフリカ 【カリンバ】

カリンバは細い金属棒を指で弾いて演奏するシンプルな構造の楽器です。

ケースの大きさや形状、音域もまばらで、作り手によって全然違う楽器が出来上がります。

オルゴールの元になった楽器ともいわれており、その音色には暖かみがあります。

最後に

今回は世界中に存在する民族楽器の一部を取り上げました。

趣味として始めやすい楽器としては中南米の打楽器。所謂ラテンパーカッションですが、これらの楽器はどんなジャンルともよく調和します。

また、ケルト音楽に興味があればヨーロッパの民族楽器もオススメです。

バグパイプやニッケルハルパが弾ければ稀有な存在として注目されると思います。

単純なようで奥が深い民族楽器の世界。

メジャーどころだけでなく、たまにはマニアックな楽器を調べてみるのも悪くはない気がします。