ヴァイオリン製作には「剥ぎ合わせ」「バスバー」「ネック接着」といった数々の難関が待ち受けますが、ニス塗りを終えた後にも最後の難関が訪れます。それは「魂柱立て」と「駒調整」です。いずれも細かな調整が必要な工程であり、綺麗に仕上げるためには何回も練習して技術を高める必要があります。

この記事では魂柱立てと駒調整、加えてナット調整、指板接着について解説します。いずれもセットアップに欠かせない重要な工程となるので、しっかりと頭に入れておきましょう。

魂柱入れ

魂柱は楽器の音を左右する非常に重要なパーツです。立てる位置や材質、形や太さによってヴァイオリンの音は大きく変わります。

この作業では作成した魂柱を専用の工具を使ってf字孔から入れ込みます。

魂柱を立てる前に、まず最初に正しい位置に駒を立てます。駒の位置ですが、基本的には「f字孔内側の切り込みがある位置」に合わせます。この時点で最終的な駒の位置を決めるので、慎重に作業を行いましょう。

駒の位置を決めたら、写真のような計測器をf字孔から入れ込み、「魂柱を立てる位置」の表板から裏板の幅を測ります。

魂柱を立てる位置:駒の足の端から2~3mm下 / 駒の足の端から1~2mm内側

駒の位置:ボディ端から測って「195mm」位置

測り終えたら、その長さに魂柱材をカット。切った後に調整しなくてはいけないため、やや余裕を持ってカットする方が良いです。

角材から魂柱の形に加工する場合はカンナを使って細かく角を落とし、丸くします。元から丸い材を使っている場合は紙やすりを使って綺麗な円形に作り上げましょう。

なお、魂柱の厚みに関しては製作者によって多少の誤差はありますが、概ね6.2mm前後。私は6.3mmくらいを基準にしています。5.8mmくらいの魂柱も見かけることはありますが、基本的には6.0mm以下の寸法にならないようにしましょう。

魂柱を作ったら、f字孔をヴァイオリンに立てます。

この作業において重要なのは、魂柱の切り口を表板と裏板のアーチにピッタリ合わせることです。f表板も裏板も内部はどこも平行ではありません。そのため魂柱の底面と天面も平行ではなく、斜めとなります。

隙間なく魂柱をピッタリ合わせなくてはならないことが、魂柱立て工程の難しさだといえます。

魂柱の形がヴァイオリンの内部と合っているかどうかは写真のミラーを使って確認します。f字孔から鏡を入れて、テールピースの穴から覗き込むようにして魂柱の位置や角度、切り口の隙間をチェックします。

穴から覗ける部分は目視にて、見えない部分はミラーの角度を微調整することで確認することが可能です。

この作業において心がけたいのは正しい位置に魂柱を立てること。毎回違う位置に魂柱を立てると、いつまで経っても表面裏面のアーチと一致しません。

魂柱を立てる際は写真の工具を使います。使い方としては魂柱の中心より少し上の位置に先端を刺して、f字孔から入れ込みます。

狙った位置に魂柱を設置するには慣れが必要です。どの角度で魂柱を入れ込むのか、どの角度で魂柱に工具を刺すのか、自分なりの正解を試行錯誤しながら作り上げます。魂柱がヴァイオリン内部で倒れてしまった場合は、f字孔まで転がして取り出しましょう。

ミラーで魂柱をチェック→魂柱を削るを繰り返し、魂柱を正しい位置に近づけていきます。

ある程度のところまで合わせたら、最後は工具をひっくり返し、魂柱をコンコンと叩いて位置を固定します。

魂柱の長さや切り口の角度が合っていれば、力を入れずとも正しい位置で魂柱が立ちます。

指板の貼り付け

魂柱を立てた時点で指板を接着します。魂柱立てに入る前に指板の最終調整は終えているはずなので、ここでは指板の加工は最低限にとどめます。ちなみに、指板を接着した後で魂柱入れを行っても構いません。

指板にニス塗りの時に活用した仮ブロックが付いている場合は外し、完成した指板を準備します。なお、ブロックはヘラを差し込むことで簡単に剥がすことができます。

早速指板を接着させたいところですが、おそらくネックには接着材の跡が残っていると思います。焦る気持ちを抑え、まずはスクレーパーで凹凸を無くしましょう。

凹凸を取り除いたら、ニカワで素早く接着します。指板を接着させる際のコツは以下の通りです。

■薄く塗る

■ズレないように5分ほど手で持つ

膠をたくさん塗ってしまうと隙間が空きやすくなってしまうため、指板ニカワを塗る際は「ヘラ」を使うなどして薄塗りする方が良いです。また、指板とネックを合わせているうちにいつの間にかズレが生じる場合ケースが多いので、接着後5分程度は正しい位置に手で固定しておく方が無難だと思います。

ある程度ニカワが固まったらクランプで固定して、1日ほど乾かせばOKです。

また、接着する際には駒を仮配置して指板が楽器の中央に配置されているか再度チェックしておくことをオススメします。

もしズレている場合は可能な範囲で指板をずらして調整するようにしましょう。

例えば左右に微妙にズレていたら、ズレを考慮して指板を接着します。(限度はある)

ネック長が129mmだったり131mmだった場合は、指板を上下にズラして接着します。

誤差がないように楽器を作るのが理想ですが、多少の誤差はここで修正可能です。

ナットの調整/形成

指板を接着した後は、ナットの調整に入ります。どのタイミングでナットを加工しても大丈夫ですが、駒調整の前に作業を終わらせておいた方が無難です。

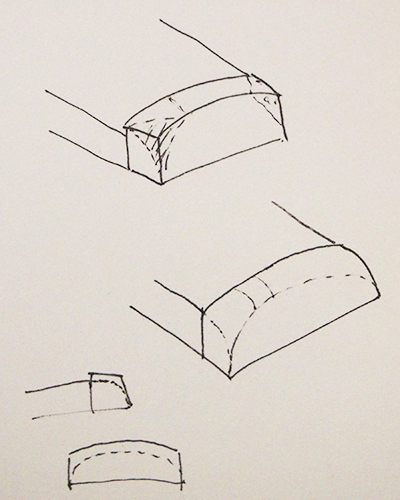

ナットの調整は主に形と高さの調整をします。絶対的な正解はありませんが、基本的にはナットはカマボコ型にデザインし、両端はやや丸く削るとカッコよく見えやすいです。

デザイン図は写真の通り。曲線が重要なので、角ばったデザインにならないように気をつけましょう。

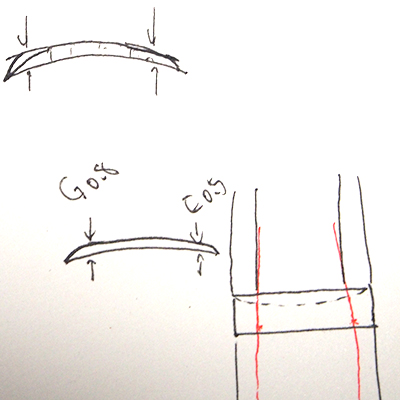

尚、ナットの高さはG線が0.8mm、E線が0.5mmが基準です。寸法ばかりを気にせず、完成系の弦高をイメージしながら慎重に削っていきましょう。D線、A線に関しては間を繋ぐように高さを調整します。

弦高が低すぎても高すぎても演奏しずらくなります。難しい工程ではありませんが、注意深く削ってください。

完成図をイメージしながらヤスリで形を整えていきますが、この際に気をつけたいのは側面を削りすぎてしまうこと。ナットは丸みのあるデザインですが、削りすぎるとそれはそれでカッコ悪くなります。

形を整えることができたら、最後は紙ヤスリで仕上げます。荒い紙ヤスリから徐々に細かな紙ヤスリで擦っていき、最後は1000番で整え、艶やかな雰囲気になれば完成です。

弦のレーンを作る

ナットの形を整えたら、弦が通るレーンを作ります。

手順としては、コンパスを使ってペグボックスの延長線上に点を打ちます。写真ではコンパス左がG線が通る箇所、右がE線が通る箇所を想定しています。

寸法としてはG線からE線までが16mm〜16.5mm。短くなりすぎないように、長くなりすぎないように印をつけます。

点を打ったら、ナイフで点の位置に薄く切り込みを入れます。この際の注意点はややハの字に切り込みを入れることです。真っ直ぐすぎると弦に負担がかかってしまいます。

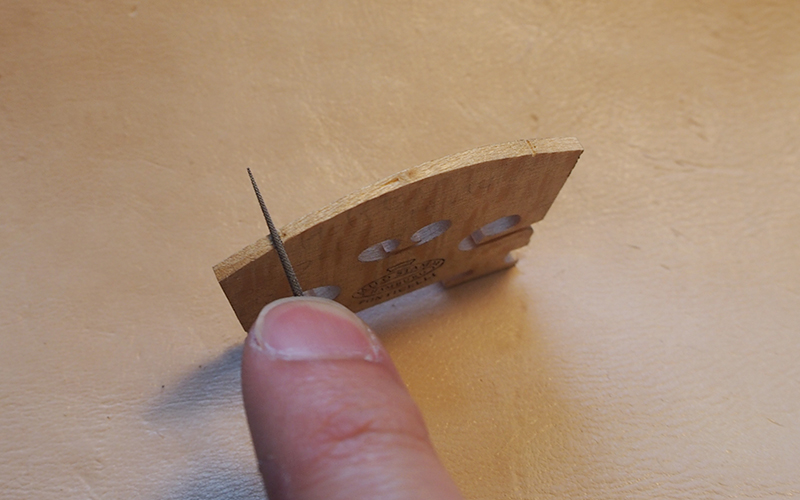

切り込みを入れたら、写真のような先端の細いヤスリを使って溝を広げます。溝は浅くても深くてもダメ。だいたい弦が1/3〜1/4ほど収まるサイズ感がベストです。弦が駒に向かって伸びていくことをイメージして、溝を削っていきましょう。

G線・E線の溝が削れたら、次はD線・A線も削ります。工程としてはG線とE線の間を3等分して、G線とE線と同じように点を打ちます。

点を打ったあとは再びナイフで切り込みを入れます。

ただ、D線・A線に関しては直線的な溝に仕上げます。弦が張られたD線・A線を見ればわかりますが、この2本の線は駒に向かって真っ直ぐに伸びています。

D線・A線も細いヤスリで削ります。ちなみに弦はE線に向かうにつれて徐々に細くなるので、使うヤスリも細かくした方が仕上げやすいです。4レーン分の溝が削れた時点でナットは完成となります。

エンドピンの加工

駒調整の工程にて、弦高の調整を行う際に一度弦を張る必要があるため、この時点でエンドピンを加工しておきます。

作業としてはペグを調整したときと同じく、ペグ削りを使って無駄な部分を削ります。

もしエンドピンが入らないようであれば、リーマーを使って穴を広げてください。この際に穴を斜めに開けないように気をつけましょう。

厚みと穴の調整を終えたら、エンドピンを外れないようにシッカリとエンドピンをはめます。緩すぎは勿論のこと、キツすぎも良くありません。軽く差し込んだ状態で5mmほど余る状態から、押し込んでピッタリになるくらいが丁度良いと思います。

駒の調整

魂柱と共に難関工程の一つに数えられる駒調整。ヴァイオリン製作における最終工程となります。この作業も繰り返し繰り返し数をこなすことで出来るようになる努力が必要な工程です。

駒の厚みを削る

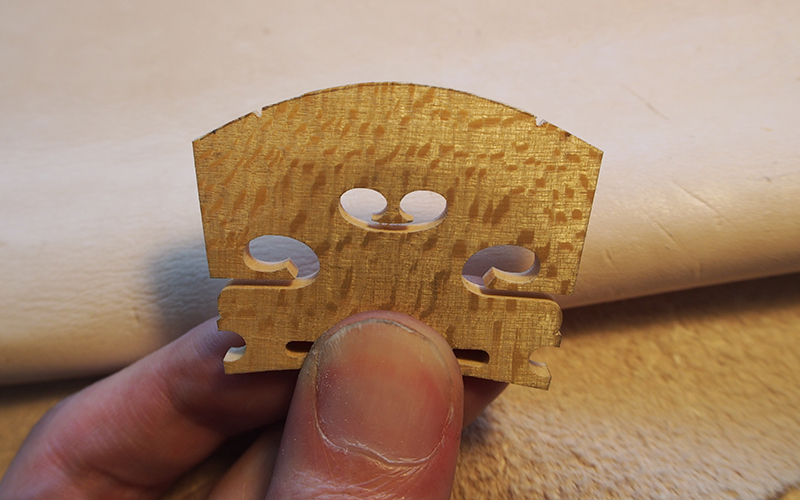

無加工の駒はそのままでは使えないので、ヴァイオリンに合わせて加工していきます。

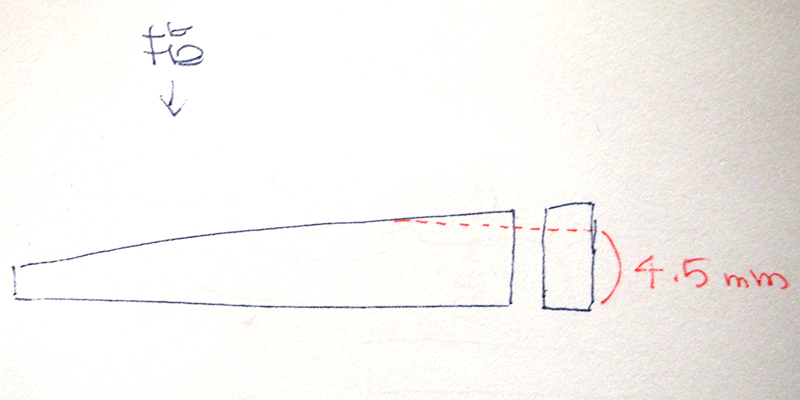

駒調整で最初に行うのは厚みを削ることです。購入する駒にもよりますが、大半の駒は厚めに設計されているので、中央付近から上側にかけて薄くします。

具体的には駒(指板側)の足付近の厚みが「4.5mm」になるように調整します。最適な厚みは材質や駒のクオリティーによって変わるため、4.5mmを基準に色々試してみてください。

駒の足をアーチに合わせる

ある程度薄くしたら、次は駒の足を調整します。

購入したばかりの駒は足が表板のアーチと合いません。そこで、アーチとぴったり合うように駒の足をナイフで削ります。

作業工程は正しい位置に駒を合わせる→削るの繰り返しですが、アーチに合わせて削るのはなかなか難易度が高いです。

弧を描いている面にぴったり合わせるためには高い技術が求められます。

この作業で重要なのは「左右の足の長さを同じにする」こと。そして「削りすぎない」こと。

合わなければどんどん短くなっていくので、完璧に合わせるにはたくさんの練習が必要となります。

完璧に合わせることができれば、写真にように違和感なく駒が立ちます。隙間なくピッタリと合うことが理想ですが、弦によって圧力がかかるため、微小な隙間は許容しても構いません。

ナイフやノミを使って仕上げるのが基本ですが、どうしても難しい場合はアーチに合わせて紙ヤスリを置き、その上で駒を擦って合わせることもできます。最終手段にはなりますが、比較的容易に駒の足とアーチを合わせることが可能です。

駒の高さを調整する

駒の足を調整したら、次は駒の高さ(弦高)の調整を行います。

弦高の目安:G線5.5 / E線3.5

現時点の駒は完成形よりもかなり高さがあります。このままでは弦高が高くなってしまうため、駒を削って調整します。

どれだけ削るかは駒や作りたい型・目指したい音によって異なりますが、荒削りの段階ではE線側(写真左)をE線を張る位置から5mmほど下、G線側をE線を張る位置から8mmほど下のところに印をつけ、テンプレートを使用して線を繋いでいきます。

印と印を駒用のテンプレートで繋いで線で繋いだ状態がこちら。問題なければノミとナイフを使って線のラインまで削り、おおまかな高さを調整します。

綺麗に削れたら、次はG線とE線を引っ掛ける溝を削る作業です。削る工程としてはコンパスを34mmにセットし、両端の余分な長さが均等になる位置に跡をつけます。

跡をつけたら、写真のような極細のヤスリをつかって溝を削ります。この時の注意点は弦の1/4〜1/3が乗るくらいの絶妙な深さ・広さで削ることです。溝が細すぎると弦が外れてしまいますし、溝が広すぎると弦が左右にブレて安定しません。

ちなみにE線を削る際は写真のヤスリよりもさらに細いヤスリを使うと作業しやすいです。

G線とE線を削った状態がこちら。写真の状態は深く削りすぎてしまったため、このあと微調整して完成させました。

溝を削り終えたら、駒の厚みを削ります。駒が厚すぎると振動の妨げになってしまうため、耐久性を考慮しながら薄くしていきます。

どれだけ薄くするかは製作者によって異なりますが、基準としては弦がのる部分(てっぺん)が1.3mm~1.5mmほどの厚みになるよう調整すると良いでしょう。

G線とE線の溝を作り、駒の厚みを調整したら、一度弦を張って弦高を確認します。この時点でナットの調整は終わっているはずなので、弦高と共に不具合がないかチェックしておくと良いでしょう。この状態で問題がなさそうであれば、駒にもD線・A線の溝を作り、ナットと同様にヤスリで削ります。

弦を張る際に、テールピースにちょうど良い長さに調節したフックパーツを取り付けておきましょう。また、E線にアジャスターをつける場合は装着しておきます。

■弦長:バイオリン 228mm~230mm

■ネック長130mm-駒までの距離195mm 黄金比率

■駒からテールピース 55mm 【6:1 弦長:駒-テールピース】

弦を張る際には駒がちゃんと真っ直ぐ立っているか、ペグがすぐ緩まないかもチェックしてください。特にG線はテンションが強いので、ペグが緩みやすくなっている場合があります。大丈夫であればD線・A線も張って不具合がないことを確認しましょう。

4本の弦を張った状態で調弦をして、音に問題がなければヴァイオリンの完成となります。

なお、今回の工程で楽器は殆ど完成となりますが、最終調整として「汚れがある部分のクリーニング」や「ネック裏の艶出し」、「f字孔内側のニス塗り」といった細かな調整を行うと完成度が上がります。

次の工程と全体の工程表はこちら