ネック製作の最終工程として、指板とペグボックスの間に配置する「ナット」の製作と「ネック裏の成形」を行います。

渦巻き部分を傷つけないように皮革などを敷きながら、注意を払って作業を進めていきましょう。

この工程が終われば、ボディとネックの接着へと入ることができます。

ヴァイオリンの形が見えてくるので、モチベーションも上がってくるはずです。

ナットの作り方

指板とペグボックスの間にはナットが取り付けられます。ナットは指板と同じ黒檀で出来ており、上駒(うわごま)と呼ばれることもあります。ナットの形を整えるのはニス塗り後のセットアップの段階なので、この時点は大雑把にナットを作ります。

ちなみにナットはこの部分のことを指します。弦が引っかかる箇所ですね。糸巻から伸びた弦がナットの溝に沿って並べられ、駒まで伸びていきます。ナットが綺麗に作られていないと雑音の原因となるため、細かいパーツではありますが、慎重に削っていく必要があります。

ナットの製作工程

ナットの素材は指板と同じ黒檀です。

製作工程としては、まず黒檀の端材などを使って、指板とナットが接する面を基準に長さにカットします。

この際に完成系よりも1mm〜2mm程度幅をもたせておくのがポイントです。

ナットは細かなパーツですので削るにはコツが入ります。オススメなのは膝にカンナを乗せ、木の板を指で操作してナットを押し出しながら削ることです。こればかりは実際作業してみないとイメージがつきにくいと思います。

ひとまずネック材と接着する面、及び指板と接する面をフラットにします。細かなパーツゆえにフラットにするのが難しいですが、頑張って平らにしましょう。

2面ともフラットにできたら、ペグボックス側及び上部も削ります。ペグボックス側はベクボックスに自然と繋がるように削り、上側は指板の厚みプラス1mm程度を残して削ります。

完成イメージはこのような感じ。厳密に整えるのは少し先ですので、ある程度近づけたら作業を終えて大丈夫です。

2面は完璧にフラット。残る2面もある程度整え終えたら瞬間接着剤にて仮接着します。この際べっとり接着するとニス塗りの時に大変なので、ちょこっとつければOKです。(本当に少しつけるだけにしましょう!)

ネック裏の成形

ここからはネックの最終工程「ネック裏の成形」を行います。これまでの作業に比べると豪快な作業となりますが、勢い余って削りすぎないように気をつけなくてはいけません。

工程1.ネック底面の台形パーツに線を書き込む

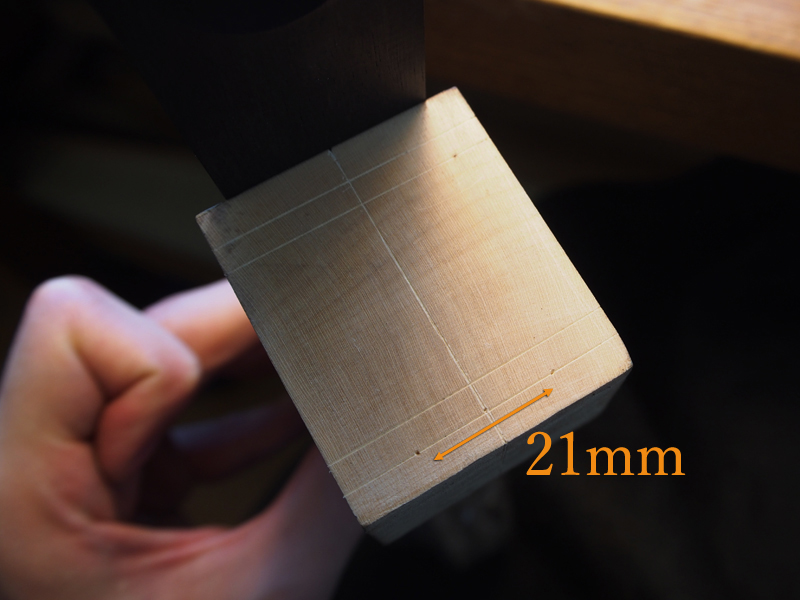

まずはネックの底面に完成サイズに加工するための線を書き込みます。

写真は指板を接着したネックの接着面(ボディにつく面)です。今回は一番下の線の上に点を打ちます。何のために点を打つかイメージしづらいとは思いますが、この寸法は裏板ボタンの幅と一緒であり、ネックを差し込んだ時に写真の一番下の線とボタンがちょうど合います。

なお、点は中心線を真ん中に直径21mm(半径10.5mm)の右端及び左端の位置に打ちます。この寸法はボタンの大きさによって変わります。22mmにしても構いません。

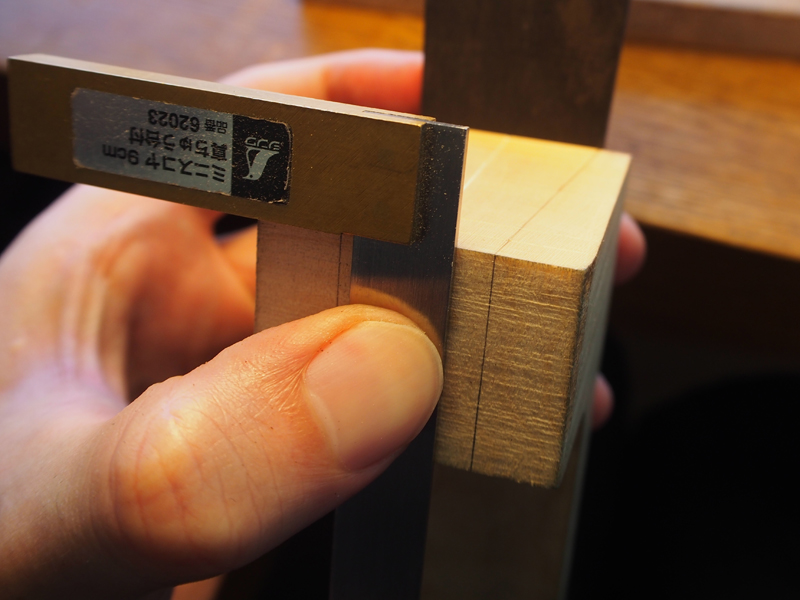

点を打ち終えたら、打った点を経由するように指板の両端から定規で直線を引きます。角まで引き終えたら、スコヤを当てて、まっすぐ側面に線を繋げましょう。

ネック底面は水平になっていると思うので、スコヤを正確に当てれば綺麗な直線が引けるはずです。

工程2.ネックサイドの余分な木材を落とす

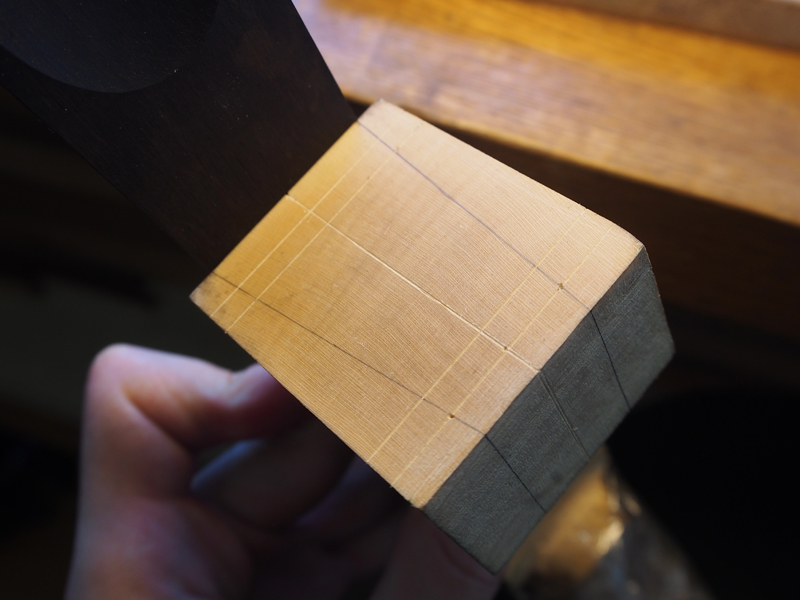

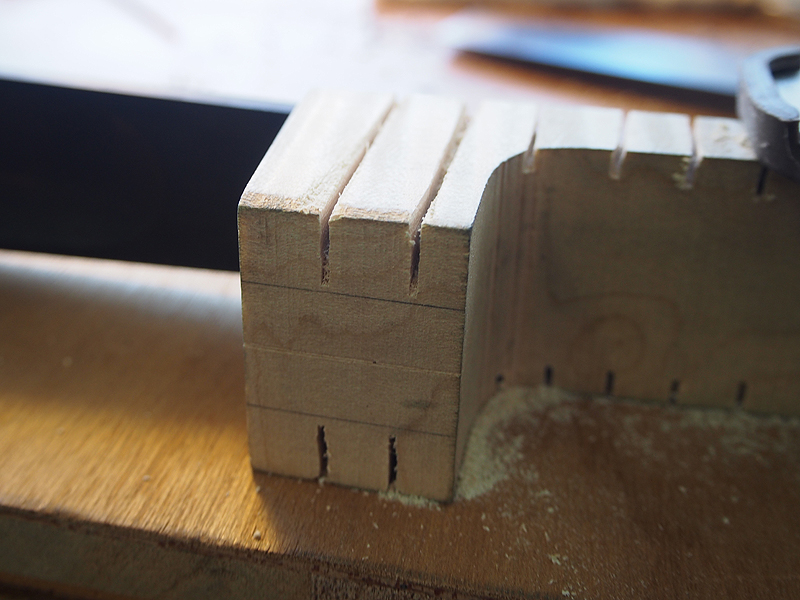

クランプでネックを挟んだら、ペグ付近を切り込んだ時と同じく余分な部分を切り落とします。工程としては、まず指板を切らない程度に等間隔に刻みを入れます。

先ほど書き込みを入れたネックの底面に関しても、線近くまで切り込みを入れておきましょう。

両面ノコギリで切り込みを入れた状態がコチラ。ペグ周辺を削り落とした時と全く一緒です。

切り込みを入れたら、小さなノミで余分な部分の木材を「掌底打ち」にて破壊していきます。細かな部分は少しづつ削り、最終的に両面ともに線まで落とします。

両面を線まで落としたら、写真のようにネックをバイスに挟んで、落としきれなかった部分を丸ノミで綺麗に整えます。この際に指板を傷つけないように革などを挟むことがポイントです。

ある程度のところまで整ったらノコギリ&ノミでの工程は終了。次はカンナでの作業に移ります。

工程3.カンナでネック底面を台形の形に整える

余分な木材を落とし終えたら、今度はカンナで底面を台形の形に綺麗に整えます。

最初に書き入れた線通りに側面をフラットにするだけですが、しっかりカンナを固定しないと綺麗に仕上げるのが難しいです。

オススメのフォームは太ももでネックを固定し、写真のような角度からカンナをかけます。

指板を傷つけないように気をつけつつ、全体を整えながら台形に削っていきましょう。

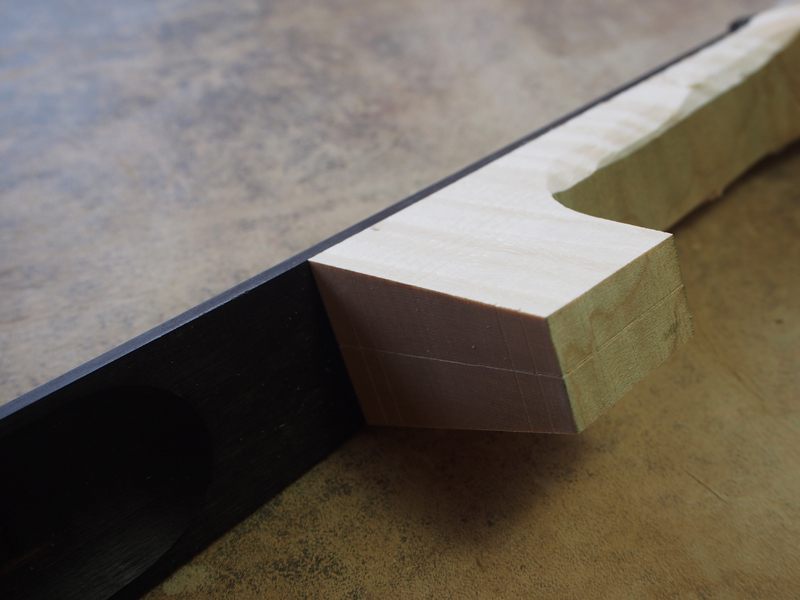

台形の形かつ側面をフラットに調整した状態がこちら。台形部分の下半分はこのままボディと接着しますので、ネックが完成するまでは傷つけないように注意して扱いましょう。

工程4.ヤスリでネック裏を整える

台形部分を完成させたら、最後にネック裏をヤスリで整えます。

作業的には特に難しい箇所があるわけではありません。参考書や実物を参考に、綺麗にネック裏の形に整えていけばOKです。

一気に削りたい部分は粗いヤスリ・カーブ部分は丸いヤスリ・指板ギリギリの箇所や細かく整えたい箇所は目が細かいヤスリを使うなどしてうまく整えましょう。

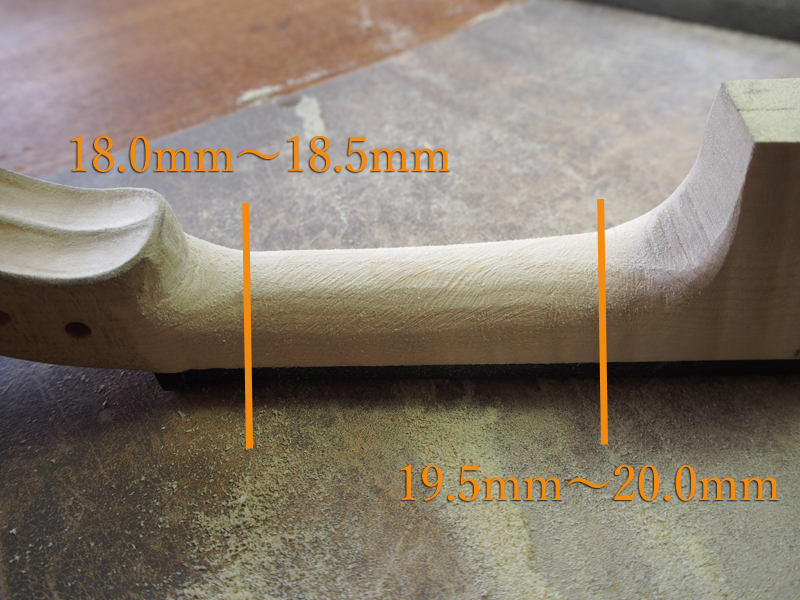

完成系を目指していくと、徐々にネック裏が丸くなっていきます。最終的には写真のように指を引っ掛ける部分付近が18.0mm〜18.5mm。台形部分のカーブの終着点付近が19.5mm〜20.0mmになるように調整します。

ただ、この時点ではまだ余裕を持たせた寸法にしておきましょう。(完成寸法にするのはボディとネックを接着してから)

また、側面から見たときにネック裏が弧を描くのではなく、真っ直ぐになっているかどうかもチェックしましょう。

ある程度削ったナット部分のはみ出した部分をネックの形に合わせて整えます。削るイメージとしては指板・ネックの木材部分・ナットが一体化するようなイメージです。

ナット側面を削った後は指を引っ掛ける部分をナイフで削ります。ポイントは指がうまく引っかかるようにカーブを作ることです。奏者が指をかける部分がカクカクしているとフィット感が薄れてしまうので滑らかになるように注意しながら削ります。

この際にえぐりすぎないように注意してください。

最初のペグ穴付近からナット方向に削っていけば良い形になりやすいです。

ほぼ見本と同じような形に整えばネック裏の成形は終了。最終調整はボディとネックを接着した後に行うため、この時点では完璧でなくても大丈夫です。

次の工程では微調整を加えた後、ボディとネックを接着します。ボディとネックを接着した時点でほぼ白木ヴァイオリンの完成ですので、ゴールが近づいてきたといえます。

次の工程と全体の工程表はこちら