表板・裏板・横板を接着してボディを完成させたら、次は箱の形となったボディとネックを接着させます。

接着というと簡単に聞こえますが、実際はかなりの難関工程であり、初心者がキッチリうまく嵌めるのは非常に困難です。気をつけなければならないポイントが多く、丁寧な作業が求められます。

この記事ではボディとネックの接着工程を紹介していきます。

表板と裏板のエッジを整える

ネックとボディを接着させる前に、まずは表板・裏板のエッジを綺麗に丸めます。

表板・裏板ともに内側はボディを接着する前に丸く整えていますので、今回は目に留まりやすい外側のエッジを整えます。工程自体は内側のエッジを丸めた時と同様に、やや斜め(45度くらい)にヤスリを構え、均等に1周削ればOKです。

コツとしてはヤスリを大きく動かすこと。小さく動かすと場所によって丸みの角度が変わってしまいます。

外側を丸めるだけでなく、内側の丸みとも繋げてエッジ全体に丸みを持たせましょう。

Cバウツの先端も同時に丸めます。丸くしすぎないように注意しつつ、書籍や実物を参考にカッコよく仕上げましょう。

注意点としては、新作仕上げにする場合は参考書忠実に再現しないこと。撮影されたモデルは既にすり減ったあとの形になるため、完全な新作とは状態が異なります。

新作は新作としての理想的な形があるので、それをイメージを膨らませながら作業してください。

ある程度丸めたら、最後は紙ヤスリで綺麗に整えて作業終了です。凹凸があったエッジもこれで見栄えよくなりました。

ネックを差し込む溝の形成

さて、ここからは今回の本題であるネックとボディの接着工程へと移ります。

この工程はニカワをつけてはめ込むという単純な作業にはなりますが、調整箇所が多いため、木工における難関工程の一つに数えられます。

工程1.寸法を測って点と線を入れる

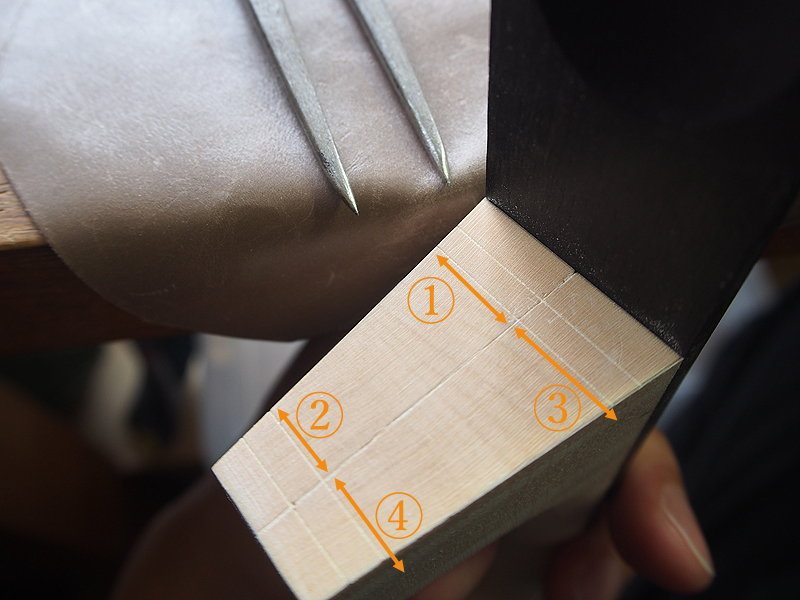

まず最初にネックの底面を見ながらコンパスで4つの寸法を計ります。

1=横板と表板が当たるライン 中央から端 約2mm 差し引いた寸法

2=横板と裏板に当たるライン 中央から端 約2mm 差し引いた寸法

3=横板と表板に当たるライン 中央から端 約2mm オーバーした寸法

4=横板と表板に当たるライン 中央から端 約2mm オーバーした寸法

コンパスで計った寸法を元に横板に点を打ちます。

まず中心線から2mm残した寸法「1(表板側)」と「2(裏板側)」の位置に点を打ち、打った点と点を写真のようにつなぎます。その後2mmオーバーの寸法「3(表板側)」と「4(裏板側)」の点を両サイドに打ちます。

非常に分かりにくいですが、写真を見ると小さな点が線の外側に打たれていることが分かるはずです。

文章で説明するのが難しいのですが、1と2を繋いだ線はネックを差し込むためにこれから切り込みを入れるための線。3と4の点はネックを差し込む際の「左右の位置基準」になります。

1と2の寸法が2mm差し引いた数字となっているのは、ここから調整してピッタリ合わせるためです。

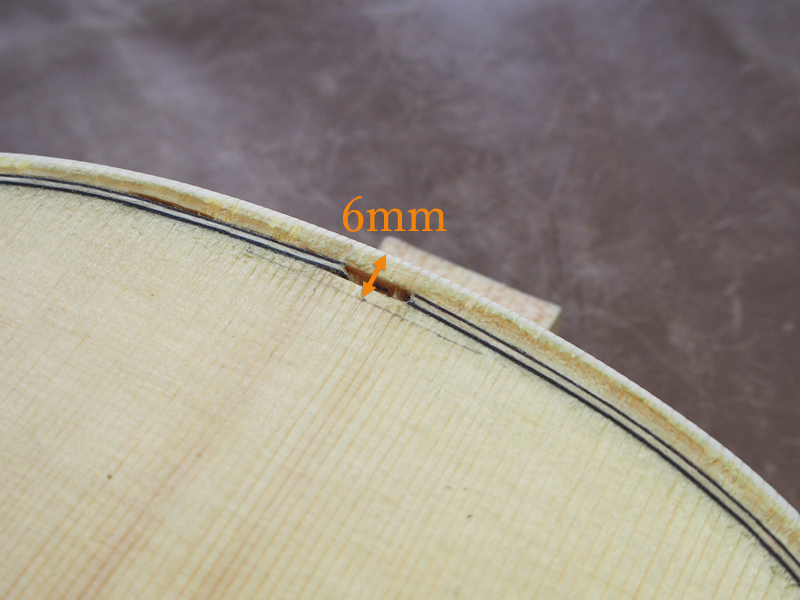

正確な位置に線を引いたら、次にボディ頂点のエッジから6mmの箇所に水平な線を書き込みます。この寸法はネックを差し込む際の「ネック長」に関わってきます。線を書き込む際は左右どちらかに傾かないように注意してください。

工程2.ネックを入れる部分を切る

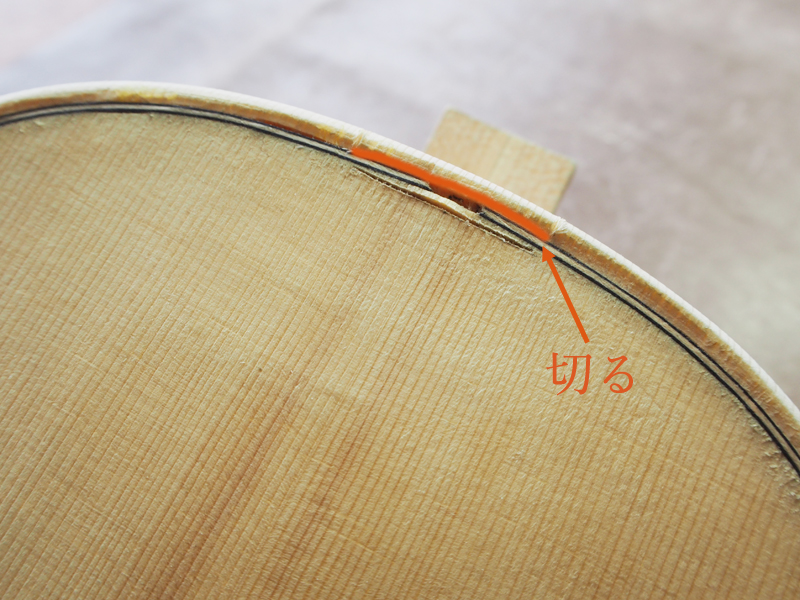

ラインを書き終えたら、カッターで横板に書き込んだラインに沿って切れ込みを入れていきます。「なぞって切る」を繰り返し、ある程度刻みが入るまでこれを繰り返しましょう。

つづいてエッジから6mmの位置に引いたラインも同じように刻んでいきます。この際に勢い余って表板を傷つけないように気をつけましょう。ちなみに片側からだけでなく両側から切ることを繰り返すと、事故を起こす可能性が減ります。

6mmラインに刻みを入れ終えたら、次はパーフリングのエッジ側の部分にも刻みを入れていきます。こちらもある程度刻みを入れればOKです。

最後は表板のエッジ部分をパーフリングごと切っていきます。6mmのラインを超えて切ってしまわないように気をつけながら、綺麗にエッジを取り除いていきましょう。

作業のコツとしては縦に切り込みを入れる→削るを繰り返すことで綺麗にパーフリングとエッジだけを落とすことができます。

最終的に写真のような状態になれば「切る」作業は終了です。

工程3.余分な部分を削る

表板のエッジ部分を切り落とすと「横板」が余っている状態となるので、この部分をノミで削ります。この際に両サイドの切り込みに沿ってノミを走らせると綺麗に削れるので、参考にしてください。

横板を削り落とすとブロックが露出します。この状態までくれば、とりあえず下準備は完了です。

溝の調整-意識すべき4つのポイント-

ここからは作り上げた溝にネックを差し込むための調整を行います。

この工程ではネックとボディが接着した時の寸法も重要となるため、「4つのポイント」を意識しながら丁寧に溝を調整していく必要性があります。

◆ネック長・・・130mm

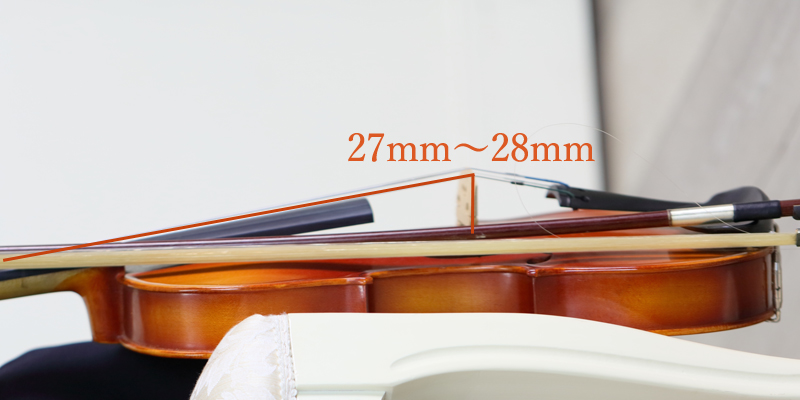

◆プロジェクション・・・27mm(〜28mm)

◆ステップ・・・6mm

◆左右の振れ

ネック長

表板エッジから指板のナットまでの距離がネック長です。溝を調整し、ネックを差し込んだ時にこの長さが「130mm」にならなくてはなりません。計測するときは定規の目の細かな方を使い、エッジからナットまでの距離を測ります。(指板の接着面側で測る製作者と指板の上で測る製作者がいる)

厳密には±0.5mm程度は許容範囲と言えますが、ネック長の寸法が変わると駒の位置が変わってしまうめ、ハイポジションを弾く際に誤差が生じてしまいます。可能な限り130mmに仕上げた方がプロの方に満足いただける楽器に仕上がると思います。

プロジェクション

プロジェクションは指板に沿って平行なラインを伸ばした時の駒の位置の高さ。ネックを差し込んだ時にこの高さが27mm〜28mm程度(基準は28mm)になるように調整します。実作業時は弦が張られていないので、2本の定規を駆使してプロジェクションを計ると良いでしょう。(長い定規をナットに引っ掛け、指板の中心に配置。駒の位置に小さな定規を置いて、交わる位置で計測する)

なお、プロジェクションが仮に29mmになった場合はどのようになるのかというと、駒にかかる圧力が大きくなり、楽器に負担がかかります。音が鳴りやすくなるという意見もありますが、27mm〜28mmに抑えた方が無難です。

ステップ

ステップは表板のエッジ部分から指板までの距離のことを指し、ネックを差し込んだ時にこの距離が6mmになるように調整します。製作者によって寸法は誤差があり、5mmや5.5mmで仕上げる方もいます。ただ、それ以下になるのは避けた方が良いでしょう。

左右の振れ

ネックの溝がフラットかつ左右均等になっていないと、差し込んだ時にネック自体が左右に振れてしまいます。

それをチェックするためには駒を正しい位置に立て、写真のような角度からネックが振れていないか確認します。駒と指板を一直線上に見て、左右どちらかにズレていた場合は修正が必要です。

溝の調整-実作業-

さて、どのようなネックを差し込んだ時にどのような寸法にすればよいかわかったところで、実際にネックを削る作業に入ります。

どこから削っても構いませんが、まずは溝の底面を綺麗に整えましょう。

底面が左右に傾いていればネック自体も左右に傾きますし、奥が膨らんでいるとネックの重心が前に、手前が膨らんでいるとネックが後ろに傾きます。

底面さえ整えれば後は溝を広げていく作業に集中できるため、とにかく最初は底面を平らに整えることが重要です。

写真は溝の底面を概ね平らに整えた状態です。

底面を平らに仕上げるのは非常に難しく、少しの誤差で左右に振れが発生してしまいます。裏技的な攻略法はないので、4つのポイントを確認しながら丁寧に仕上げていくしかありません。

注意点としては溝は手前側が削りづらいため、奥が深くなりやすいこと。奥が深くなるとネックが寝てしまうため、プロジェクションが高くなりやすいです。(29mm〜30mmなどになりやすい)

底面を平らに整えたら、ネックを差し込みつつ溝を広げていきます。

このままの状態ではステップ6mmから程遠いので、「ネックとボタンの接着面を削る」→「溝の両端を削る」を繰り返し、徐々にフィットさせていきます。この際、ボタンの接着面を綺麗に仕上げておいた方が作業しやすいです。

ネックとボタンの接着面を削るため時は、膝において削るか作業台に置いて削れるのがオススメです。一気に削らすに少しづつ調整していきましょう。また、ある程度角度が決まったらカンナを使うと綺麗な仕上がりになります。

溝の側面を削る時はノミを写真のように構え、真上から少しづつ落としていきます。

コツとしては斜めに削らず、真上から削ること。

これを意識せずに作業すると幅が広がりすぎてしまいます。

また、この工程は事前にイメージを掴んでおくことが大切です。「どこをどう削ればよいか」をイメージしておかないと、削りすぎに繋がります。

何も考えずに溝を広げることに集中してしまい溝側面が広くなるというミスが非常に多いので、作業する際には少しづつ丁寧に削ることを心がけましょう。加えてネック自体が斜めに入っていないか逐一チェックするようにしてください。

ネックは底面の接着が弱いです。主に側面とボタン部分で支えていると認識してください。

一見ちゃんとネックが入っていても、側面の接着面が少ないとネックが外れる原因となってしまいます。

作業に失敗した際のリカバリー

作業に失敗した場合は部分修理をすることでリカバリーすることができます。

面の溝を削りすぎた場合、「ライニング材」をつかって削り過ぎた部分を埋めます。

削った量にもよりますが、最終的にはネックを入れ込むことで修理跡は目立たなくなります。

写真は側面を埋めた時の写真です。ライニング材の側面と削りすぎた溝側面の溝を平行にして、ニカワで接着しました。また、接着の際は「割り箸」を使うとシッカリ固定できます。(固定できればなんでもOK)

失敗したから全部やり直しという訳ではありませんが、修理する方が手間がかかるので、ミスなく仕上げることを目指してください。

ネックを差し込む溝が完全に整えば作業終了

ネック長・プロジェクション・ステップ・左右の振れを意識しながら、ネックとボディが完全に合うまで微調整を繰り返します。非常に根気が必要で難しい作業ですが、めげずにやるしかありません。

写真のような項目をしっかりとクリアし、接着しても問題ない状態にまで溝を仕上げれば、作業は終了です。

最初の一本目ではおそらく中々うまくはいかないので、こればかりは数をこなすことで腕を磨くしかありません。

ネックとボディの接着

ネックの溝を掘り終えたら、いよいよネックとボディを接着させます。

接着方法はニカワなのですが、その前にボタンの調整を行っておきましょう。

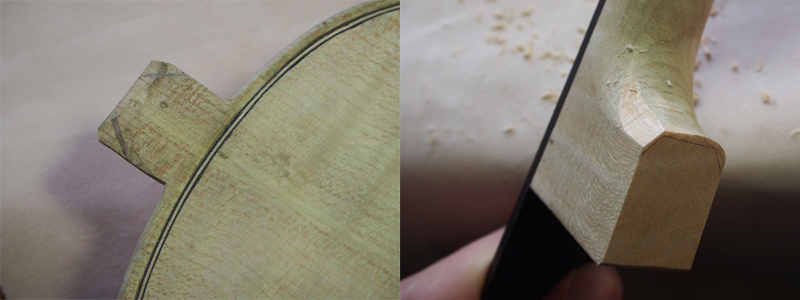

裏板のボタンの部分は写真左のような状態となっているので「ハの字」に線を書いて、ナイフで切り落とします。また、その切り落とした線に合わせて、ネックの接着面もきっちり合うように整えておきましょう。

裏板ボタン・ネックのボタン側接着面をきっちり合わせると、写真のように全く隙間のない状態になります。この状態まで整えることができたら、丸と線(わかればなんでもOK)を書き込んでおくとよいでしょう。

この丸と線がニカワを塗って接着させるときに「ちゃんと合っているかの目安」となります。

接着はスピード勝負

さて、ここからはいよいよ接着です。高速で作業をしなければならないので写真はありませんが、以下のことに気をつけて、一発で決まるように作業を行いましょう。

コツはボディ溝の「底面・側面・ボタンとの接着面」とネックの「底面・側面・ボタンとの接着面」に満遍なくニカワを塗って、ボディ溝の底面とネックの底面に隙間が開かないように力を込めながらボタンまで押し込むことです。

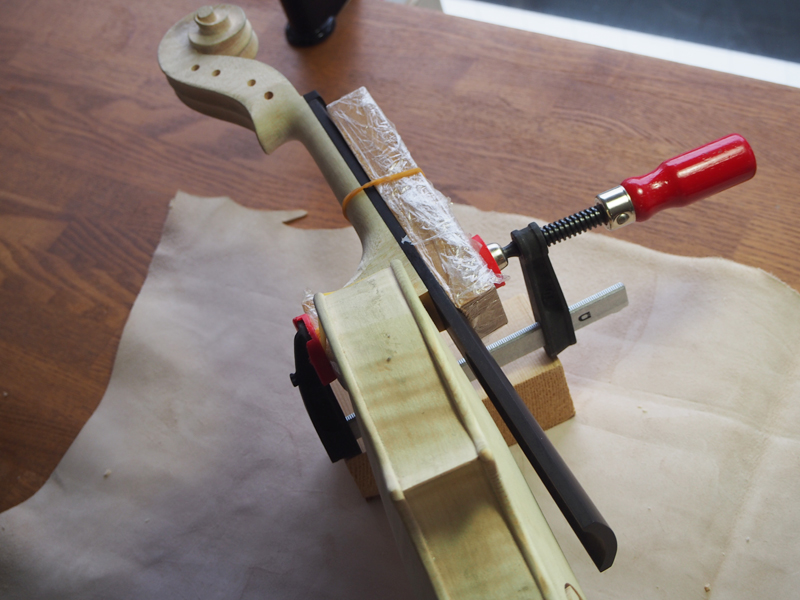

先ほどボタン部分に書き込んだ印がぴったり合っていれば接着は完了です。その後、素早く写真のようにボディとネックをクランプで固定し、はみ出したニカワを掃除します。

ここでのポイントは指板の形に合わせた添え木をあらかじめ作っておくこと。安定して固定を行う為には、こまかな治具を駆使することが必要不可欠です。

また、クランプと裏板の間には、本体を傷つけないためのコルクを挟むと良いと思います。

完成!

ボディとネックを接着したニカワが乾けば、ついにボディとネックの接着は完了です。これにて木工の殆どの作業は終了したことになります。次は指板を外し、全体のクリーニングを行った後にニスの作業に入ります。

次の工程と全体の工程表はこちら