この記事ではヴァイオリンの表情を決めるf字孔の切り抜きに取り掛かります。糸鋸やナイフ、ヤスリといった道具を使いこなす必要があるので、とにかく道具の扱いに慣れることが大切です。

また、f字孔だけでなく、楽器の音に大きな影響を与える表板の厚みも仕上げることになります。こちらも重要な工程となるので、これまで以上に丁寧な作業を心がけましょう。

工程1. まずは裏面を掘る

前回の工程ではf字孔の下書きを書き、表板のアーチを完成させました。今回はまず表板をひっくり返し、掘っていくことから始めます。

工程は裏板の時と同じです。横板を取り出し、表板裏面に上下ブロック材の寸法を書き入れます。その後、上の写真のように縁から3mm〜4mmほどの「のりしろ線」をフリーハンドも同様に書き入れます。この「のりしろ」は絶対に削らないように注意しましょう。

線が引けましたら、裏側の掘るための台座に表板をセット。うまく台座にはまることが確認できたら、厚み4mmの箇所に点を書き、その点をつなぎます。

線を書き入れた状態がコチラ。裏板の時のように”ひょうたんの形”にはならないことが特徴です。縁からフリーハンドで書いた線と混じると思いますが、とりあえず4mmの線より内側を全て4mmになるように掘り進めます。

厚みを薄くしないように注意しながら、丸ノミでひたすら4mmになるように掘り進めます。

裏板よりも柔らかいので、力の加減を上手く行ってください。

表板の最終的な厚みは「3mm」ですが、ノミの時点で削りすぎると、そこから豆カンナ→スクレーパーと進んだ時に目標よりも薄くなってしまいます。

線の内側を全体的に4mmにしたら、次は豆カンナで3.5mmに調整します。ここでも注意点は厚みは薄くしないように注意。

そして、ここまで仕上げることが出来たら表側にひっくり返して、f字孔に取り掛かります。

工程2. f字孔の切り抜き

表板内側を仕上げる前に、この時点でf字孔を開けていきます。

まずはキリをつかってf字孔の丸い穴×4の中心に穴を開けます。貫通させる必要はなく、少し穴が開けばOKです。

次に小さく開けた穴にハンドドリルで大きな穴を開けます。この時に注意点はアーチの角度に並行に穴を開けることです。

また、この工程は電動ドリルではなく、手動ドリルを使います。

理由としては、電動ドリルは威力が強すぎて板が割れてしまうからです。

4つ穴を開けた状態がコチラ。円の真ん中に穴が空いてないと次の工程で削る量が多くなってしまうので、キッチリ真ん中を射抜きましょう。

大きな穴をあけたら上の写真の道具(付け替え可能で回すとその部分が切れる)をつかい、下書きのラインを超えない大きさの穴にさらに広げます。

さらに4つの穴を広げた状態です。この状態になったら開いた穴に糸ノコギリを穴の内側から通して、下書きに沿ってf字に切っていきます。なお、丸が小さいモデルの場合は無理に穴を広げる必要はありません。

糸ノコギリでカットするコツとしてはゆっくり、慎重に切っていくこと。これに尽きます。できる限り下書きに沿って切るのが理想ですが、難しいなら余裕を持って切っても大丈夫です。冬目は硬く切りづらく、春目はサクっと切れてしまうので、境目で勢い余ってラインをはみ出さないようにしてください。

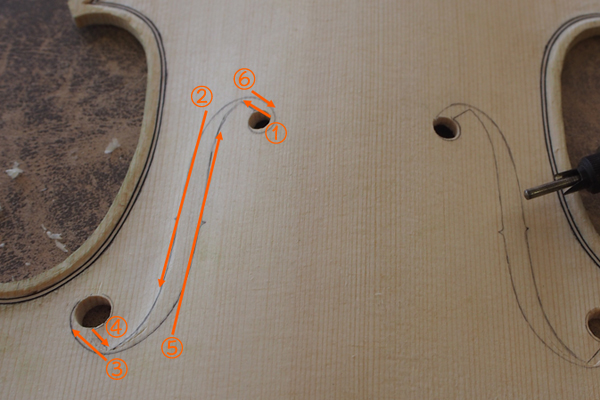

f字を切り抜く順番は上記の通り。線に沿って慎重に切り抜きます。

断面がガタガタになると調整しにくいので、綺麗な切り口にすることを心がけてください。

糸ノコギリを使って一通り切り抜いた状態。できる限りギリギリを狙いながら、線に沿って切ります。

切り抜きが完了次第、ナイフで調整をしていきます。

ここからはナイフとヤスリを使ってf字孔を綺麗に仕上げます。基本的にはナイフを中心に使い、ヤスリは整える程度に使うのがベストです。

なお、ナイフは表側から使うとアーチを傷つけてしまうので、裏からナイフの刃をf字孔にあてて削ります。

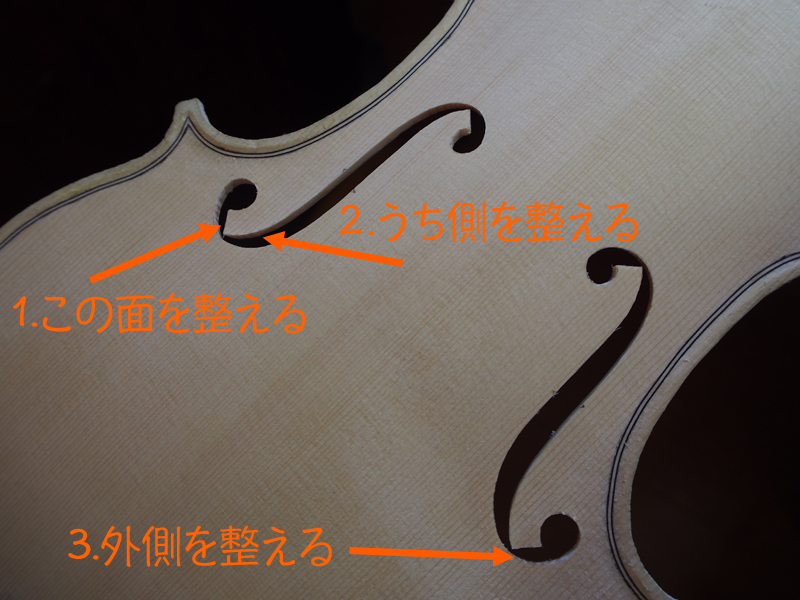

f字孔は最終的に全て綺麗に整えばOKですが、角の部分は整える順番があり、その順番は上の写真の通りです。

この順番になる理由は「外側から整えても、内側を削るときにナイフがせっかく整えた外側に当たってしまいやり直しになる」からです。また、裏面からナイフをf字孔に当てて削るため、裏面にナイフが刺さったり少し剥がれたりもします。だから裏面を完成させず、この段階でf字孔の作業を行うのです。

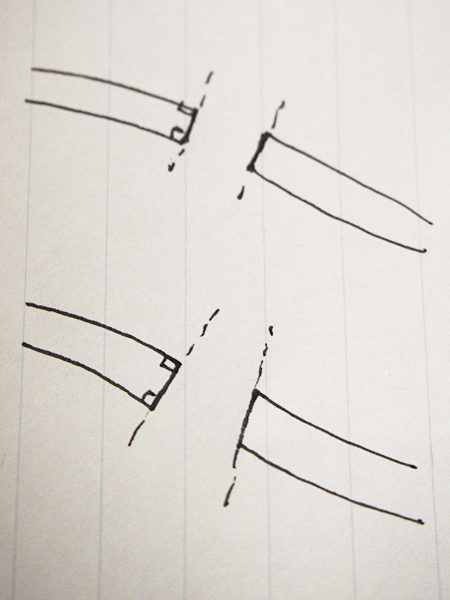

なお、切り口の角度はアーチと並行、もしくはハの字が好ましいとされています。クレモナの方は並行に作る方が多いとか。

f字孔を切り抜く作業で心がけたいのは「杢目の向きを気にすること」「カーブを切る際にナイフを傾けること」の2点です。カーブはナイフを立てた状態だと滑らかに切りづらいので、少し傾けることで切りやすくなります。

工程3.f字孔 三角部分の切り込みを入れて完成

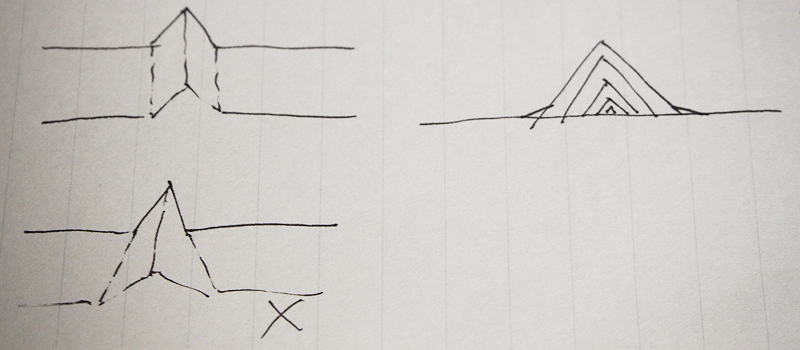

f字孔を整えたら、最後に「f」のサイドに刻まれている三角をナイフで切り込みます。この三角の形は職人の考え方やモデルによって違います。

三角の断面図は歪まないように気をつけてください。また、完璧な三角形ではなく、三角の入り口は少し広めとなっています。

4箇所の三角を同じような大きさに整えたらf字孔は完成です。数をこなさないと綺麗な仕上がりにならないので、たくさん作って身に染み込ませるしかありません。

ちなみに厚みを完成させてから切り込みを入れても構いません。その方が楽に削れます。

f字孔の幅はモデルによって異なりますが、魂柱の幅が6.0〜6.2mmであることから、基本的には少なくても6.5mmの幅にするのがベターです。それよりも幅が狭いモデルの場合、幅を広げるか丸の部分から魂柱を入れるかどちらかを選ぶ必要があります。

工程4.裏面の厚さを整える

f字孔を終えたら再び表板をひっくり返し、豆カンナで完成の厚みに向け削っていきます。ここでの目標はf字孔周辺3.2mm、アッパーバウツ、ボトムバウツ周辺は3.0mmを目指します。

この厚みはかなり重要になるため慎重に調整してください。

中心3.2mm、アッパー・ボトム3.0mmになったら最後はスクレーパーでなだらかに調整すれば終了です。このスクレーパー工程が不十分だと次に作るバスバーがうまく付けられなくなるので、綺麗に仕上げましょう。

綺麗に仕上がったら完成です。

内側を綺麗に整えておかないと次の「バスバー工程」の難易度が格段に上がるため、可能な限り滑らかに仕上げましょう。

ただ、くれぐれも削り過ぎないように気をつけてください。

column:表板の薄さについて

表板の薄さにはいろいろな考えがあります。3mmがベストとか、2〜2.5mmくらいの方が音が鳴るようになる等。結論からいうと、モデルや木材によって異なりますが3mmくらいの厚みが最適です。

薄い方がよく楽器が鳴ると思われがちですが、表板は弦を張る圧力がかかることから「薄すぎると弦の強さに負けて表板が変形したり、力が伝わりにくくなり音が貧弱なる」といった問題が生じます。

短期間で考えれば、薄い楽器はよく鳴る楽器になると思いますが、薄すぎると「長く使うほど鳴らなくなる楽器になる可能性」があるためオススメできません。特にf字孔周辺は魂柱が入るため、薄いことは致命的になりがちです。

ちなみに木材は古いものほど硬くなる性質があるため、オールドヴァイオリンは薄い設計のものが多いです。古い木材を扱うときは臨機応変に厚みを調整しましょう。

次の工程と全体の工程表はこちら