チューバは金管楽器の中で一番大きい楽器であり、オーケストラ・吹奏楽・マーチングといったあらゆるジャンルで使用される定番楽器です。

バルブorロータリーを押しながら唇を振動させて音を出すメカニズムをもち、重量があることから抱きかかえるようにして演奏されます。

この記事では圧倒的な存在感を放つチューバについて掘り下げると同時に、小型版であるユーフォニアムについても解説していきます。

金管楽器について知りたい方は是非ご一読ください。

チューバってどんな楽器?

チューバは非常に長い全長を持つ管を長円状に幾重も巻いた楽器で、管内で共鳴させた音を上向きのベルから発音する大型楽器です。

他の管楽器と同じように音程を変えるためのバルブを持ちますが、大きく分けて「ピストン式」と「ロータリー式」の2タイプが存在し、その中にも細かな種類があります。

ピストン式

ピストン式はトランペットのようにバルブが備えられたチューバです。

バルブが上下に動き、奏者の右側にベルがくる設計の「トップアクション式」と前側にピストンが付いていて、奏者の左側にベルがくる「フロントアクション式」が存在します。

楽器の音域や機構に大きな違いはありませんが、トップアクション式は主にヨーロッパで、フロントアクション式は主にアメリカで使われます。

ロータリー式

ロータリー式はホルンのようにレバーがつけられたチューバであり、このレバーを押しながら演奏します。

ピストン式よりもスラーが得意という特徴を持ち、ベルの向きは奏者の左です。

主にドイツやオーストリアといった中欧の国で使われています。

チューバは大きく、重量がある楽器であるため、写真のように持ち抱えるようにして演奏されます。

ただ、演奏するのに力が必要であることに加えて持ち運びも面倒なので、一般的にあまり人気のある楽器ではありません。

特に男性よりもフィジカルが弱い女子にとってはフルートやクラリネットの方が好まれるので、敬遠される傾向にあります。

しかし、近年はアニメ「響けユーフォニアム」の影響もあってか、ユーフォニアム及びチューバの人気が上がっています。

「チューバ・ユーフォニアム=カッコイイ」という価値観が前より大きくなっているので、大型金管楽器に興味がある人にとっては始めやすい時期といえるかもしれません。

チューバの歴史

チューバの語源はラテン語で「管」という意味があり、ローマ帝国の時代からこの言葉自体は使われていました。

ただ、大型低音楽器としてのチューバが生まれたのは19世紀です。

金管楽器全般は起源は古くから存在していても、実用的な楽器が生まれたのは割と最近だったりもします。

最初の実用的なチューバが登場したのは1835年頃のこと。

ドイツの楽器職人ヨハン・ゴットフリート・モーリッツによって作られた「F管バスチューバ」が現代のチューバの元祖だといわれており、以降、金管楽器の最低音部を支える楽器として改良を繰り返しながら、少しづつ現在使われているチューバに近づいていきました。

ちなみに20世紀に入るまで様々な形のチューバが模索されたようですが、結局は現在の持ち抱える大型なチューバが一般化したようです。

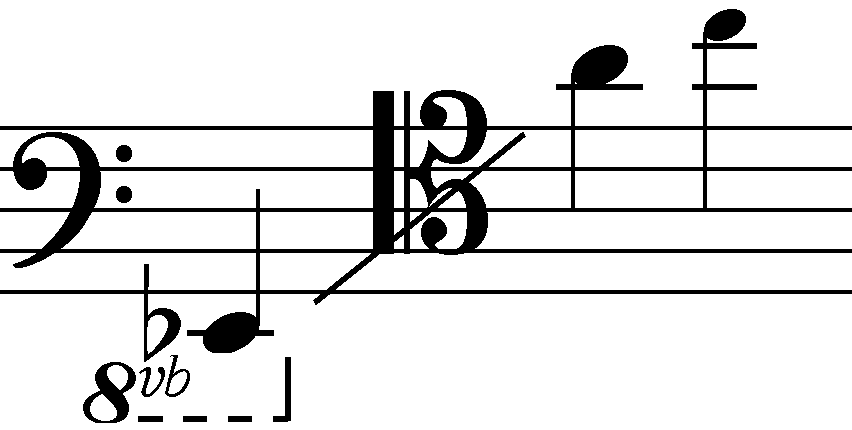

チューバの音域

チューバの音域はF0〜E♭3。

低音楽器なので音域は狭めと思われがちですが、実際はかなり広めです。

ただ、管によって出る音域は異なるため、B♭0〜B1くらいまでが実用的な音域といえます。

チューバの種類とユーフォニアムとの違い

一言でチューバといっても、チューバには複数の種類があります。

主に「テナー・チューバ」「バス・チューバ」「コントラバス・チューバ」「ウィンナ・チューバ」といった種類があり、一般的にチューバと呼ばれる楽器はバス・チューバの事を指し、テナー・チューバに関してはユーフォニアムと呼ばれることの方が多いです。

ただ、チューバは世界中に音色や機構が異なる楽器がたくさん存在するにもかかわらず、明確な世界基準がありません。

その為、国やジャンル、奏者によって名称と楽器が一致しないことがあり、非常にわかりにくいです。

テナー・チューバ(ユーフォニアム)

比較的小型のテナー・チューバはユーフォニアムとも呼ばれます。女子にとってはバス・チューバよりも扱いやすいため、人気です。B♭管とC管が使われますが、フラット系の曲が多い吹奏楽では主にB♭管が使われます。

尚、ユーフォニアムという名称は吹奏楽やブラス・バンドで使われ、オーケストラではテナー・チューバと呼ばれますが、楽器の性能は殆ど同じです。

しかしながら、日本においてはロータリー式のチューバを「テナー・チューバ」、ピストン式のチューバを「ユーフォニアム」として呼ぶことが通例であり、ピストン式であるユーフォニアムはロータリー式のチューバよりも柔らかく丸みのある音色を奏でます。

とりあえず小型でピストン式のチューバがユーフォニアムと覚えておきましょう!

バス・チューバ

チューバと呼ばれる楽器は一般的にコチラを指します。B♭管・C管に加え、E♭管・F管が存在し、小規模編成から大規模編成まで、あらゆるジャンルで用いられます。

ただ、チューバ自体の歴史が浅いせいか、呼び方に統一性がなく、E♭/F管=バスチューバ、B♭/C管=コントラバスチューバと分類したり、そもそも「バス」という名で他のチューバとは別の楽器として分けたり、ジャンルや奏者によって区別は非常に曖昧です。

ウィンナ・チューバ

ウィンナ・チューバはF管のバス・チューバの一種であり、左手で3個、右手で3個、計6個のロータリー・バルブを操作しるバルブの多いチューバです。

他のチューバよりも柔らかく、木管楽器や弦楽器と調和しやすい音質を持つことから、主にクラシック分野で使われます。

優れたメカニズムを持つ楽器としても知られており、F管とC管を足したハイブリット型といえる性能を持ち、音程に関しても従来のチューバよりも繊細な部分まで調整することが可能です。

とりあえず、いっぱいバルブが付いているのがウィンナチューバと覚えておきましょう。

チューバは実音表記

チューバには様々な調性の管が存在しますが、基本的に移調楽器としては扱われず実音で記譜されます。

特にオーケストラでは殆ど実音表記です。

ただ、吹奏楽やブラスバンドでは移調楽器として記譜されることがあるので、実音表記が絶対というわけではありません。

移調楽器

楽譜上の音符と実際出る音が違う楽器。

例えばB♭管(シ♭)の場合、楽譜上の「ド」の音を吹くと、実音はドではなくシ♭が出ます。

作曲家はこの性質を考慮して、その楽器が持つ調性に合わせて記譜をしなければなりません。

チューバ・ユーフォニアムの音色を確かめてみましょう!

“You raise me up” ユーフォニアム ソロ

人生のメリーゴーランド/久石譲 ユーフォニアムソロ

R. V. ウィリアムズ / テューバ協奏曲

ユーマンズ作曲「キャリオカ」チューバソロ

最後に

金管楽器の最低音を支えるチューバ。重量感があり力強い音を奏でる楽器であり、最近はユーフォニアムを中心に人気が出始めています。

オーケストラよりは吹奏楽やブラスバンドで活躍しているイメージが強いですが、様々なジャンルで活躍しているので、この機会にチューバにも注目してみてください。