前回までの工程で裏板のアーチ(表面)を完成させました。しかし、裏板はこれで完成というわけではありません。なぜならヴァイオリンは内側を掘る必要があるからです。

そこで今回は裏板の内側を掘る工程、そして厚み出しのコツを紹介します。単純な工程ではありますが、楽器の音を大きく左右させる重要な作業です。

裏板の内側面にラインを入れていく

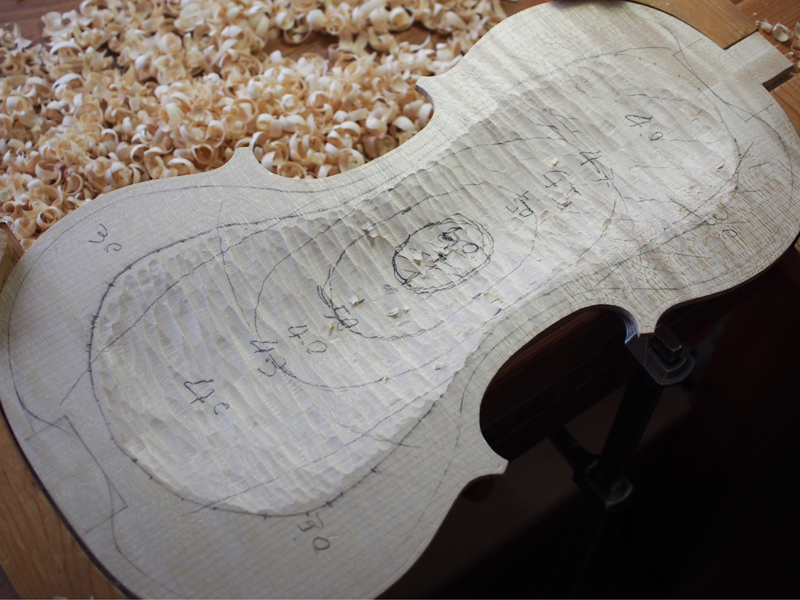

この工程では裏板に複数のラインを書き込んでいきます。

何の基準も決めずに彫り始めるのは危険なので、まずは作業の基準となる線を書き入れましょう。

アーチを作った表面はもう完成させているため、傷をつけないように革マットで保護するのが基本です。

ブロックの線を引く

まずは横板を取り出し「上下のブロック」の横幅・縦幅を定規で図り、裏板の内側面にその寸法を移します。

上下のブロック位置は横板のラインを書き写した時の線に沿って書き写します。最終的にこの書き写した部分にブロック及び横板が乗っかるため、寸法ミスをしないようにしてください。

上下ブロックを書き写したら、次にフリーハンドで縁から3〜4mm付近にラインを引いていきます。なかなかこの作業は難しいのですが、指をうまく壁にして滑らせるように線を引いていくことで割と綺麗に引けます。

また、ブロックはのちに角を丸くするため、丸くラインを入れておくのが基本です。

厚さ6mmの線を引く

縁から3mm〜4mm付近のラインが一周引けたら、さらに内側にもう一つ線を引きます。線の引き方は厚さ6mmの箇所をキャリパーで測って、どんどん点を打っていき、その点を「線」として繋げていきます。

ひとまず6mmの部分に点を打ってみると、このようなひょうたん型のラインが見えます。どのヴァイオリンでもアーチが綺麗に仕上がっていれば、6mmの点を打つことでこのようなラインができます。あとはこのラインをなぞればOKです。

なぞった状態がこちら。この6mmラインから内側をまずは掘っていくことになります。

6mm線から内側を掘る

ラインを引いた裏板を専用の台座にセットし、ここからは掘りまくります!ひとまず第2ラインの内側が概ね6mmになるまでノミでガッツリ掘っちゃいましょう。

まだ工程の序盤になるため、細かく掘る必要はなく、どんどん掘り進めて構いません。ちまちま削っていると、すごく時間がかかります。

掘り掘り掘り。注意したいのは「縦方向」に力を入れすぎないことです。飽くまでも横に削りながら、深さを出して行きます。

各箇所の寸法を書き入れる

全体を6mmの厚さまで掘り進めた時点で、細かな寸法を書き入れます。

寸法は上の写真の通り。中央が6mmで、そこから5.0mm→4.5mm→4.3mm→4.0mmとだんだんと薄くなっていくように掘ります。中央はアーチ頂点の裏に当たる部分なため、一番厚くなっているのが特徴です。

また、内側に引いた第2ラインの外側は約3.0mmの厚さにします。この際に最初に引いた第1ライン(縁から3mm〜4mm)を超えて削らないように注意してください。第1ラインの外側は最終的に横板を接着するとき「のりしろ」になるので。

各箇所の厚みは製作者やモデルによって異なります。紹介する寸法は均一な厚みを目指すオーソドックスなスタイルです。

削り方としては、真ん中から等高線を意識しながら、だんだんと薄くなるようにします。

削りすぎはもちろんよくありませんが、厚すぎると音が鳴らなくなるヴァイオリンになるため、適正な厚さに調整することが求められます。

ひとまずは、厚さを意識しつつノミにて寸法通りの厚さまで掘っていきましょう。

寸法通りに掘り進める

この工程はどこから掘っても構いません。今回は掘りやすいロウアー部分から始めました。

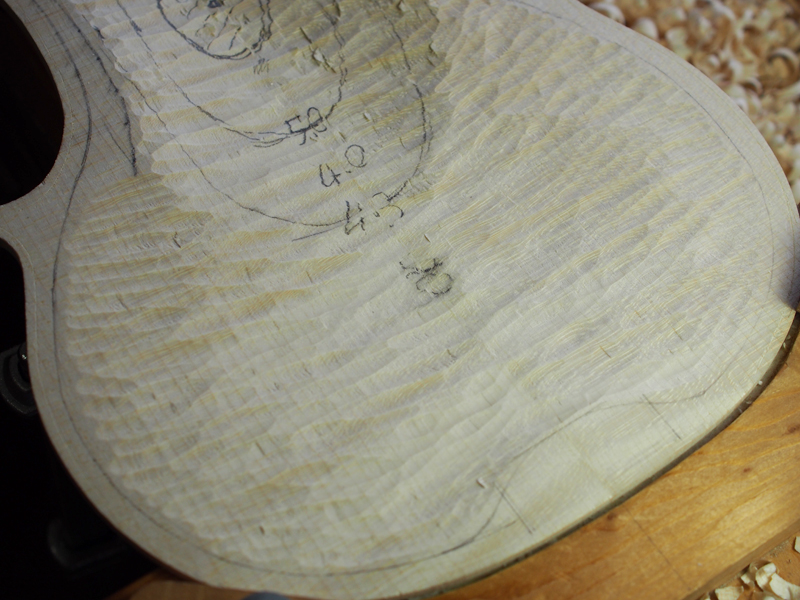

ラインの縁に気をつけながら3.0mm付近を削っていき、4.5mm・4.3mm・5.0mmに向けて寸法を合わせていきます。

ロウアー部分を削った状態がこちら。ここから寸法を合わせながら中央付近からアッパーバウツへと進んでいきます。

中央付近は角度が急なため、ノミの角度を変えながらうまく掘り進めます。ちなみにこの付近はノミの段階でしっかり削っておかないと、豆カンナで削るときに大変です。

中央付近を経過し、アッパーバウツ付近。こちらもボトム部分と同じように縁と寸法に気をつけて掘っていきます。アッパーバウツ付近をある程度掘れたら、あとは全体を見ながら調整していくのが基本です。

一通り掘れました。ここからは表面と同じく、豆カンナでの調整へと入ります。

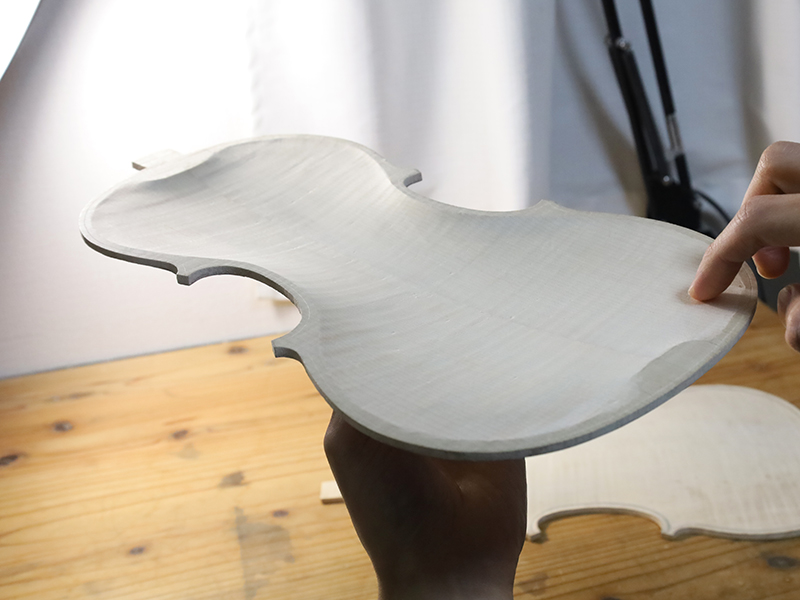

ちなみに横から見ると薄さはこれくらい。軽さもだいぶ軽くなってきました。でも、ここからさらに削って軽くなります。

豆カンナで最終調整

ノミである程度の寸法まで進めたら、アーチを完成させた時と同じように豆カンナ→スクレーパーで完成させます。また、この時点で「最終的な寸法」も書き加え、この寸法に合わせて豆カンナで削ります。

最終寸法は中央5.0mmから外に4.5mm→3.8mm→3.2mm→2.7mm。完全にこの寸法通りにすることは難しいですが、できるだけ近い寸法にしていきましょう。

ただ、もっとも厚い5.0mmだけは必ず守ってください。この部分を削りすぎると、裏板の振動力が落ちて鳴らないヴァイオリンになってしまいます。

厚さをうまく調節しながら少しずつ薄くしていきます。一箇所を集中的に削るよりは、全体を薄くしながら削るのがベストです。

Cバウツの縁付近が厚くなりがちなので、不恰好だなと思ったら、写真の箇所をうまく削ってみてください。

厚さは断固厳守!こまめにチェックしながら削るのを心がけましょう。

なお、最も厚い部分は500円玉くらいの大きさ程。Cバウツのど真ん中より下、駒が立つ位置あたりを狙うと良いです。

楽器によっては魂柱が立つ部分も厚めに設定することがあります。(実行する頻度は高め)

縁に関しては出来だけ「のりしろ」部分ギリギリのところまで削るのがベストです。振動する範囲が増えるため、音色が豊かになる傾向にあります。

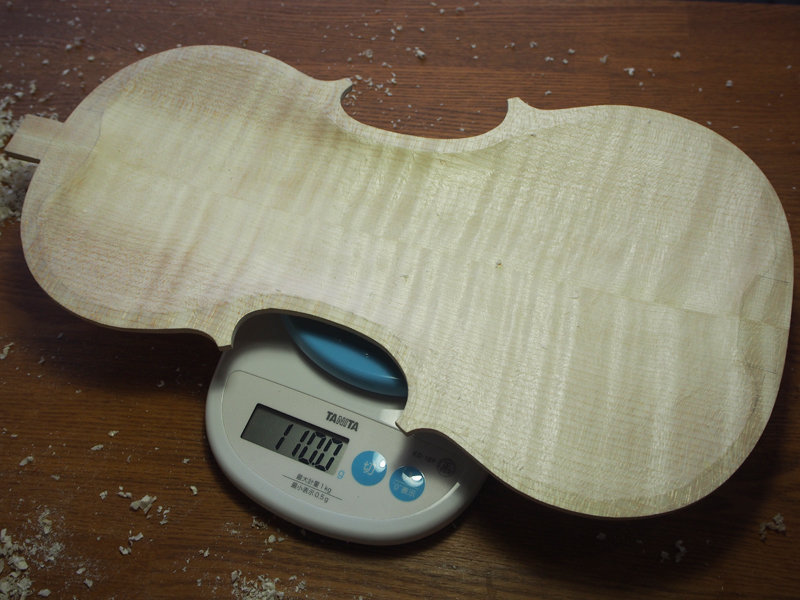

また、厚さと同時に「重さ」も調整します。目指す重さの基準は105.0g前後!板が重いということはそれだけ厚いということなので、この重さを目指して削るのがベストです。

スクレーパーで最終調整

最後は毎度おなじみのスクレーパー。もう厚みと重さはほとんど完成しているので、表面を綺麗に整えることに集中して削っていきましょう。

この工程を綺麗に整えたら、裏板の内側は完成です。

注意点は縁を削らないようにすることと、縁と掘り進めた部分の境界線をハッキリさせておくことです。この境界線が曖昧だと、横板を接着するときに分かりづらくなります。

また、綺麗にしようと思うあまり、削り過ぎてしまうのも良くありません。厚みや重量に支障が出るくらいなら、少しスクレーパーの跡が残ってしまう方がマシです。

完成すると写真のような仕上がりになります。

寸法を書き入れてひたすら掘るという力作業となりますが、掘りすぎて薄くなった箇所は取り返しがつかないため、大胆かつ慎重に作業は進める必要があります。

また、厚みに関しては「ある程度厚みがあったほうがいい」「できる限り薄くしたほうがいい」など様々な考え方がありますが、新作として製作するのであれば薄くしすぎないほうが無難かなと感じます。

木材に合わせた調整と振動モードの応用

初めて楽器を作るのであれば、教科書通りの寸法で終わらせても良いと思います。しかし、ワンランク上の音を目指すのであれば、木材に合わせた厚み調整を行いたいところです。

イギリス流であれイタリア流であれ、どこで習っても教科書通りの厚みを一度は習うと思います。これらは新作楽器を作る上で、基準となるオーソドックスな厚みとなります。これ通りに作れば、大きく失敗することはないでしょう。

ただ、木材は一つ一つ質量や癖が異なります。例え同じ厚みに削ったとしても、音が一緒になることはありません。

そこで私たち製作家は楽器をさらに良いものにするために、木材に合わせて板の厚みを調整します。

厚みを調整する際の注意点としては、中央付近はあまり落とさないこと。

どの流派の製作家であっても、最も厚い箇所は4.5mm前後に設定することが多く、それよりも厚みを落とすことは稀です。

木材が重い、振動が悪い場合は、中央付近ではなくトップバウツ、ロウアーバウツから削っていくのが基本となります。

例えば教科書通りの厚みだとトップバウツの左右は2.7mmになりますが、実際は2.2mm〜2.6mmくらいに落とすことが多いです。さすがに1.8〜2.0mmだと薄すぎになってしまいますが、ある程度落としても問題ありません。

調整を進める際のコツは、厚みは勿論、音響についても確認しながら作業を行うことです。

こればかりは経験になりますが、厚みを適正に調整していくと板がよく振動するようになります。

注意点としては、その材に最適な厚み(よく振動する厚み)から更に削り過ぎないようにすること。ベストの厚みを超えて削ってしまうと、急に空虚な音になってしまいます。その場合は強度不足で鳴らない楽器になります。

そうならないためにも、中央付近を削るのは慎重になるべきです。

厚みと振動のチェック方法

振動のチェック方法はスピーカーを使って板を振動させ、最適な厚みを測定する方法が有名です。ただ、そこまで本格的な計測を行なっても、それをやったからといって必ず良い音になるとは限りません。

私の場合は基本的には「板を軽く曲げる」「指で板を叩くこと」「板の重み」で音響を判断しています。もちろん、スピーカーで計測することもありますが、概ねこの3つを判断基準としています。

まずは板を曲げて判断する方法。やり方としては木材を横に持ち、両端をもって軽くねじります。

これにより、柔軟性を判断することができます。経験でしか語れませんが、仕上がりは思っているよりも柔らかめです。

指で叩く方法は「膜の振動モード-クラドニ図形」を応用します。詳しくはマニアックになってしまうため割愛しますが、モード#1、モード#2、モード#5と呼ばれる定在波と節点を利用して、節点を持ちながら板を振動させます。

モード#1の振動は裏板に十字形の節点ができるため、それを応用してボタンと板左下(右下)を叩きます。この際、板全体が振動しているかどうか確認してください。厚みがまだ厚い場合、叩いてすぐに振動が収まります。

モード#2は野球ボールの縫い目のような節点が出る定在波です。その節点を意識して、写真の位置を抑えながら、板下付近を叩きます。こちらでも板全体が振動しているかどうか確認してください。

なお、モード#2は音程がF、F#、Gのいずれかになると良いとされています。守ったからといって必ず良い音になる保証はありませんが、一つの基準にはなると思います。

なお、モード#2においては板中心の音程も確認しておきましょう。厚みがまだ厚い場合、やや音程が高くなる傾向にあります。

振動モード以外の確認方法としては、「板を軽く持ち、端を叩いて指への振動を確認する」といった方法などがあります。振動モードと合わせて確認することで、板が適切に振動しているか判断することができます。

板の裏側中心を親指だけで支え、端をタップして振動を確かめる方法もあります。

いずれも一つだけ確認するのではなく、全てをバランスよく確認するようにしてください。

振動モードや木材の柔軟性を確認しながら厚み削り、たまに重量も確認しておきましょう。

経験上は質量があって重みのある裏板は110~115gになることが多く、逆に軽くて削りやすい裏板であれば100g前後になることが多いです。どれだけ質量がある裏板であっても、120gを超えることは殆どありません。もし厚みを可能な限り薄くしたのに、やたらと重い場合は、そもそも材料が重すぎるのかもしれません。

削りすぎないよう気をつけながら適正な厚みに仕上げることができたら、材に合わせた厚みの調整は終了です。

次の工程と全体の工程表はこちら