ヴァイオリン製作は最初にブロック製作から始めます。

ブロックとはヴァイオリン本体の柱になる部分であり、それぞれボディ部分の「上・右上・右下・左上・左下・下」の計6パーツ作ることになります。

工程としてはひたすらカンナで平らにしていく作業が続きますが、単純でありながらも綺麗に仕上げるのはとても難しいです。まずは道具に慣れることを目標として頑張りましょう。

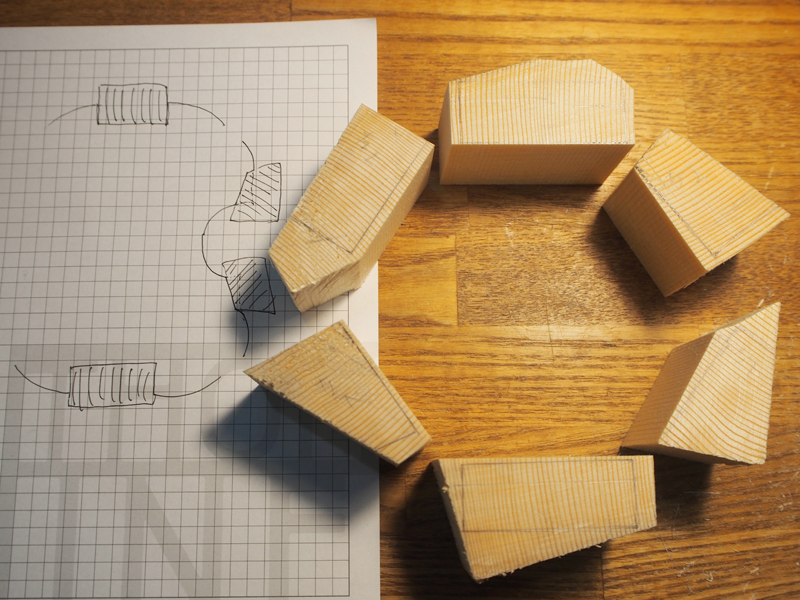

ブロック製作の概要

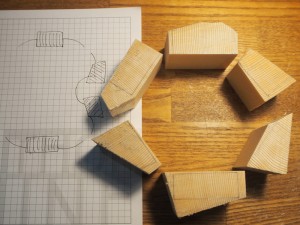

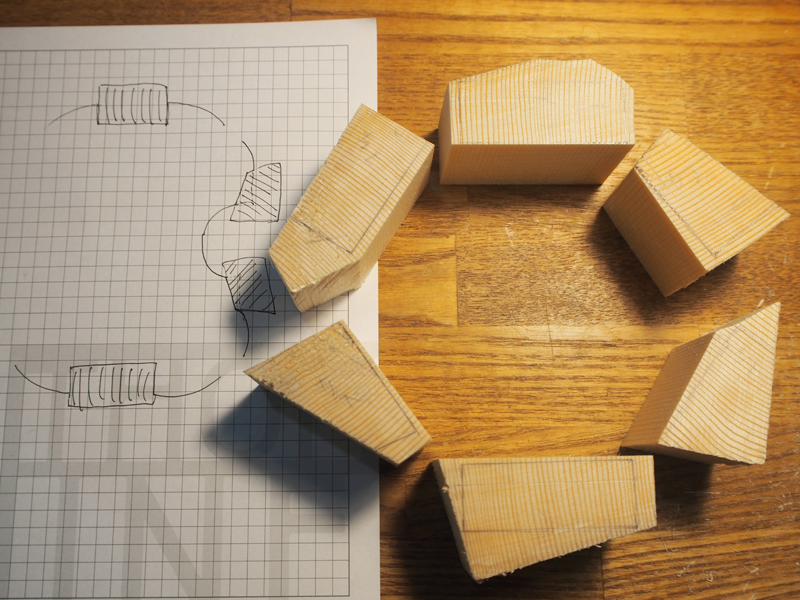

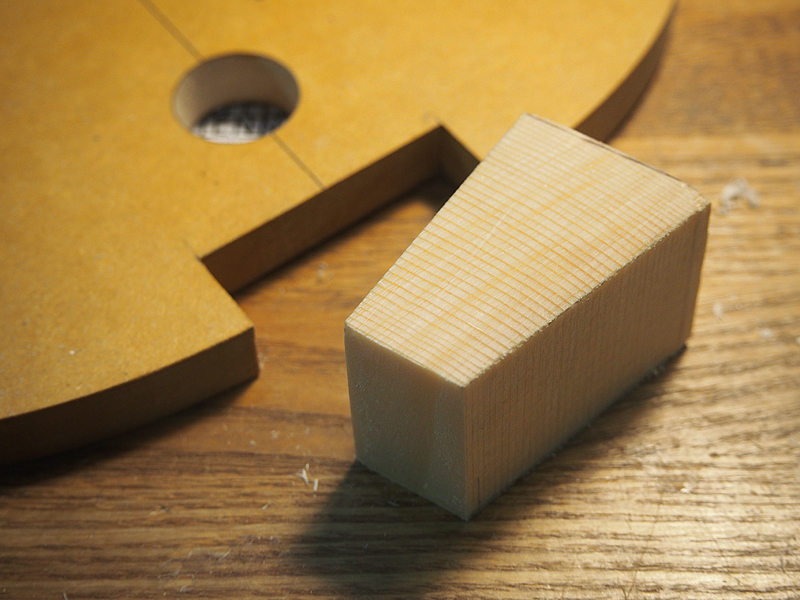

今回の工程では写真のような6つのブロックパーツを作成します。

ブロックの厚み(横板の高さに該当する)は新作ヴァイオリンの場合「30mm」が基準となっており、全てのブロックを30mmで統一させても良いですし、パーツごとに29.5mm〜32mmくらいの間で差をつけても構いません。

解説では「30mm」に統一させて作りますが、ブロックごとに違う厚みにする場合は、最大厚みのブロックを作ってから、それぞれのブロックを薄くすればよいと思います。

34mmにカットする

長方形の木材をまずは大まかにカットします。(ブロック材によって切り方は異なる)

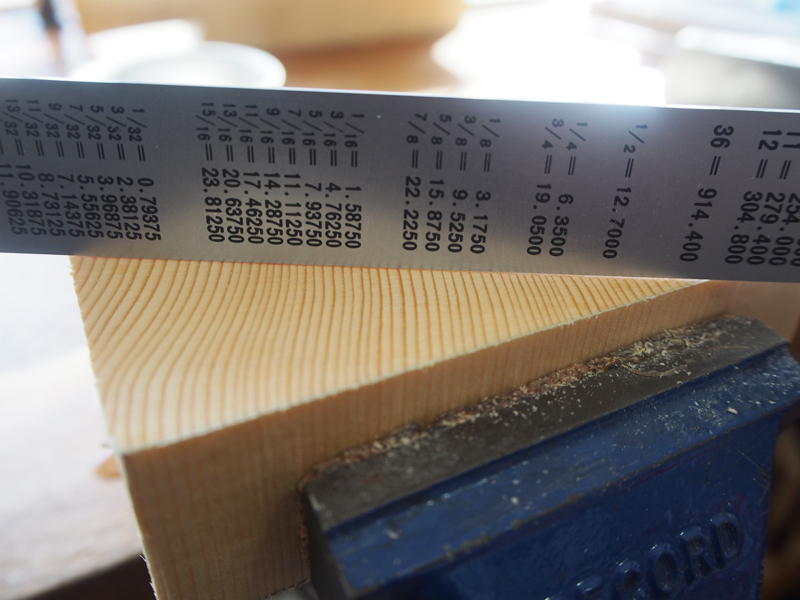

今回は高さ30mmのパーツを作るので、まずは定規とスコヤを使って34mm幅のラインを引きましょう。

注意点としては、木材のカット面(写真一番右)は切り口がまばらなので、一番短いと思われる部分から34mmを測ります。

測り終えたらラインに沿ってのこぎりで木材を切断します。

なお、技術に自信がない方は35mmくらいにカットしても大丈夫です。その場合はカンナで削る量が多くなります。

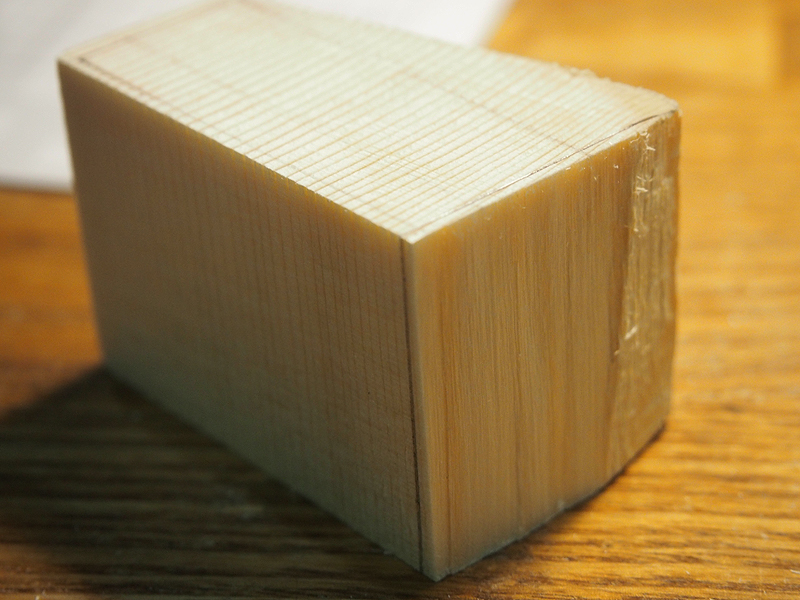

底面を真っ平らにする

ブロックには向きがあります。年輪が縦に伸びている面がテンプレート(横板)と接着する面になり、ノコギリで切断したガタガタな面が表板(上面)か裏板(底面)と接着する面となります。

ブロック材を切り終えたら、まず裏板に接する面を決め、カンナで真っ平らに削っていきます。水分を含むと削りやすくなるので、適度に染み込ませて、ガシガシ削ります。

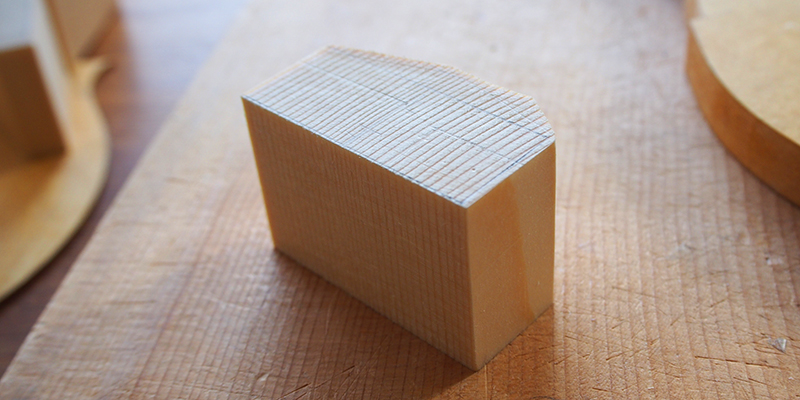

真っ平らに削ると定規を当てた時に隙間が開かなくなります。この作業を完璧に平らになるまでひたすら頑張りましょう。

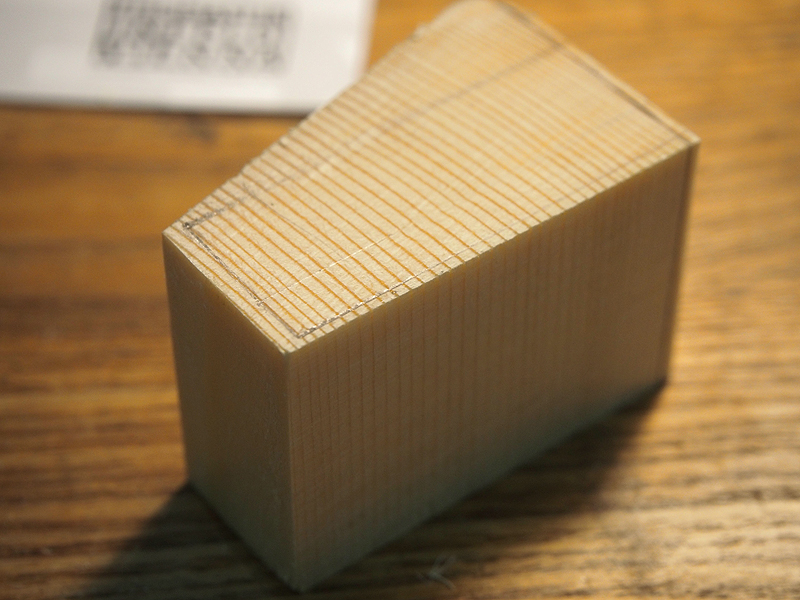

上面に32mmの線を入れる

裏板と接着する面(底面)が水平になったら、「ケビキ」を使い、表板と接する面(上面)に線を入れます。水平になった底面をぴったりケビキに付けて、底面から32mmの位置に線を入れます。横板を完成させるために1mmほど厚みを削るため、目標が30mmだとしたら、それよりも+2mmくらいを基準にすると良いでしょう。

カンナで削っていくうちに30mm..29mm..と薄くなる恐れがあるため、技術に自信がない人は33mmで線をつけてもOKです。)

根元から定規を使って32mmの長さにケビキをセット。

ブロックにケビキを合わせたら、力を抜きながら丁寧に線を引きます。

うまく削れると写真のような痕が刻まれます。ブロック材一周に32mmのラインが引けているはずなので、あとはひたすらカンナで平行に削れば32mmのブロック材が出来上がります。

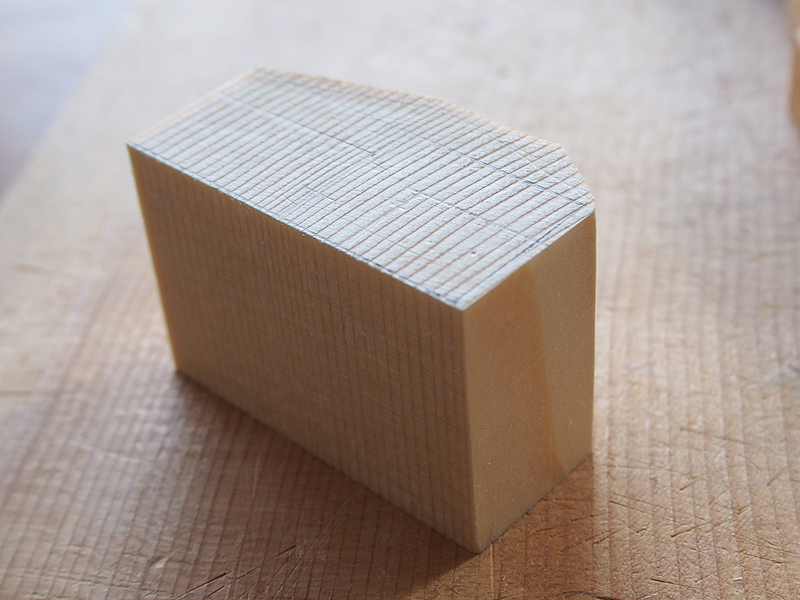

天面を削った状態がコチラ。これで底面と天面が水平に整った「32cmブロック」の出来上がります。

今回は長方形のブロックを使用しましたが、あまり幅がないブロック材を購入した場合は、大きさに合わせて複数回この工程を繰り返します。正方形の角材を使用したこともありますが、何回も平行出しを行うのは時間がかかるため、可能であれば面積の多いブロック材を活用することをおすすめします。

ブロック材を6パーツに分解する

先ほど製作した長方形のブロック材では6パーツ分には足りなかったので、残り2パーツ分が取れるブロック材をもう一つ仕上げました。

右のブロック材が先ほど削ったブロック。左のブロック材が追加して作ったブロック材です。

写真ではとりあえずテンプレートに沿って「定規・フリーハンド」で鉛筆にてラインを入れてあります。かなり寸法に余裕をもって書かれていますが、もっとギリギリに作っても大丈夫です。

各ブロック材のラインを6パーツ分書き込んだら、「ノコギリ・電動ノコギリ・ナイフ」などを使いザックリと分解します。なお、切り口は次の工程で調整するので、この時点では完璧に仕上げなくても構いません。

ひとまず、これで32mm厚の基礎ブロック材が6つが出来上がりました。

ブロックパーツの調整

6パーツに分解が済んだところで、今度は各ブロックの接着面をナイフ・カンナで平らにします。現時点では型に接着できればいいので、細かなブロックの形は気にしません。

ボトムパーツ・トップパーツブロックの調整

まずは、ボトムパーツ(下)を平らにします。木目の向きを気をつけ、テンプレートと接着する面を整えます。

整え終えたらテンプレートの寸法に合わせて側面も平らに整えます。なお、側面まで平らにするパーツは「ボトムパーツ」「トップパーツ」の2つです。

側面はテンプレートの凹みにちょうどハマる大きさに削ります。ギュウギュウよりかは、若干カタカタするくらいの「ゆとり」がある程度に調整するのがコツです。

最終的に接着面と側面が平らになった「ボトムパーツ」が仮完成。これと同じ要領でトップパーツも加工します。

Cバウツブロックの調整

Cバウツの「左上」「左下」「右上」「右下」の計4パーツは型に合うようにカンナで削ります。

接着面は2箇所で、テンプレートに沿って若干斜めになっているのがポイント。ボトム&トップパーツほど時間はかからないと思います。ちなみに写真のブロックパーツは無駄にデカイので、もう少し小さくカットしても良いです。

なお、Cバウツブロックの木目はテンプレートに対して斜めの向きにしましょう。

縦向きや横向きだと木が膨張しやすくなるため、斜め向きの方が耐久性が高まります。

これで6パーツの接着面の調整が完了となります。

ブロックパーツの接着

6つのブロックパーツを調整したら、接着面をテンプレートと接着します。

接着方法は「ニカワ」という動物の皮や骨等を原料とした接着剤を使用。この「ニカワ」は弦楽器製作全般で大活躍する定番材料であり、今後も頻繁に使われます。

これがニカワです。約60〜70℃の温度で加熱します。注意点としては、「加熱しすぎず」「ぬるすぎず」ということ。温度は接着力に影響を与えるため、ニカワ接着をするときはテキパキ作業を進めましょう。

接着方法としては、各パーツの中央にニカワを「ちょこん」とつけ型に接着。のちに型は外すので「ちょこん」とつければ大丈夫です。なお、内枠とブロックの接着箇所を鉛筆でなぞっておくと、ニカワをつける場所が分かりやすいです。

これを素早く6パーツ接着したら、あとは30分〜1時間程度乾かします。

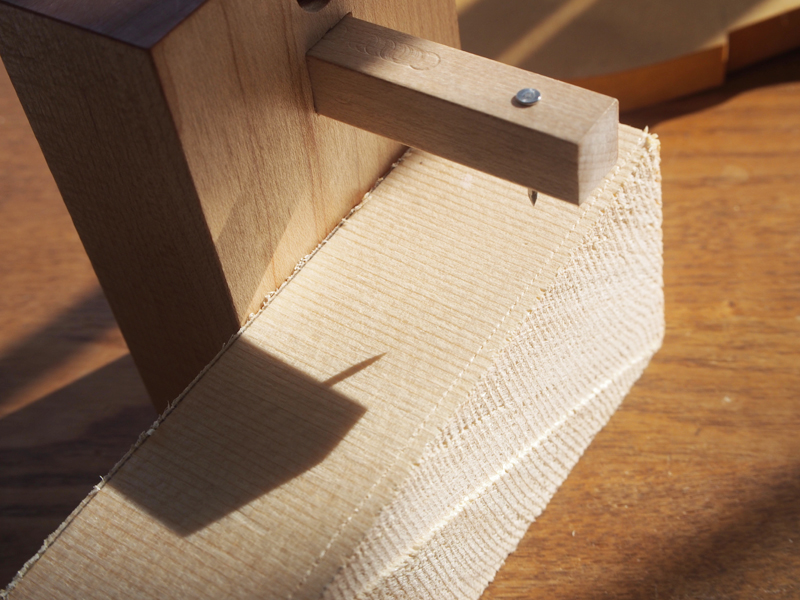

【内枠とブロックを均一に接着するために】

ブロックを接着する際は内枠を10mmほどの板で浮かせてから作業するようにしましょう。ブロックの高さが32mmだとすると、ブロック材の中央は16mm。厚み12mmの内枠MDF材を使用している場合、その中心は6mmの位置。内枠半分の寸法(6mm)+10mmの板を足せば16mm作業台から浮かせることができます。16mmはブロック材の中央の位置になるので、この高さで膠を接着すれば各ブロックが中央に配置されます。

【綺麗に接着するには土台の安定が重要】

ブロックを接着した際、作業台が歪んでいるとブロックひとつひとつの高さがバラバラになってしまいます。それを避けるために作業台に大理石をセットして、その上で接着する職人もいます。(個人的にこれはとてもオススメ!)

これにてブロック作りの工程は終了です。

ヴァイオリン製作における最初の工程「ブロック製作」。単純な工程ではありますが、カンナを正確に使いこなせないと、なかなか平らになりません。また、使用するブロック材において作業の難易度が変わるので、幅の広いブロック材を購入することをオススメします。

次の工程と全体の工程表はこちら