白木ヴァイオリンを作り、ニスを塗った後は各種セットアップに入ります。

サドルの製作、指板の調整・接着、魂柱の製作など、意外とやることは多いのですが、今回は指板裏の調整の仕方について解説していきます。

指板の調整1. 裏面の溝を広げる

ニス塗り後に行う指板の調整は、主に裏面の溝を広げる工程です。

もともと指板の裏面は溝が広がっている仕様となっていますが、この工程ではそれを広げます。

まずは指板置きに指板の裏向きでセット。

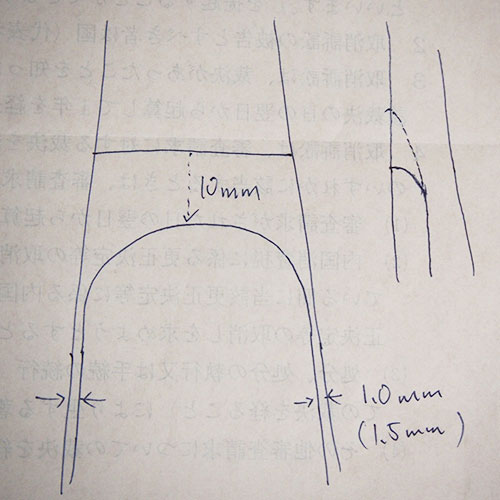

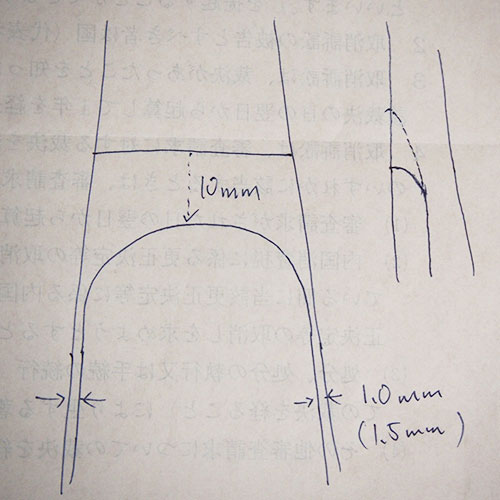

その後ネックの接着面として書かれた線から10mm下にカーブの頂点が来るようにコンパスで弧を描きます。

また、この際に孤の恥から指板の縁までの距離が1.0mm〜1.5mmになるようにしてください。

コンパスにて弧を書いたら、定規で縁から1.0mm〜1.5mmをキープしたまま指板の終わりまで線を伸ばします。

この線の内側を削ることこそが今回の作業となるわけです。

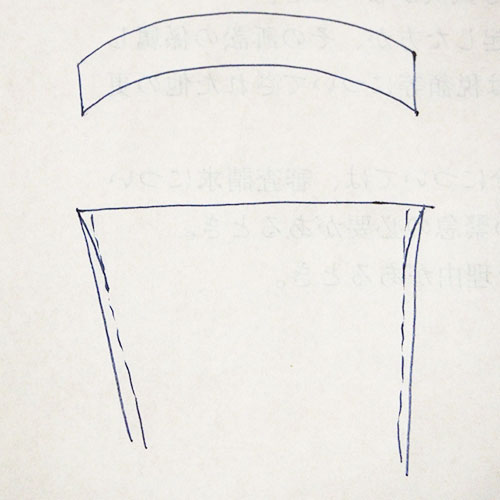

イメージとしてはこんな感じです。

単純に溝をノミで自然に広げれば良いだけなので、格別難しい工程ではありません。

指板の調整2. ノミで溝を掘る

線を引き、何となくイメージが掴めたら、実際にノミで溝を掘っていきましょう。

掘り方としては、写真のような位置からやや斜めに黒檀を削り、もともとのカーブの頂点まで(10mm位置)まで繋げればOKです。

縁に関してもノミで削りすぎないように溝を広げてください。

意外と時間がかかりますが、地道に削っていくと次第に出来上がりの形が見えてきます。

あえて注意点を述べると、薄くしすぎないに注意してください。

凸凹がないことが理想ですが、薄くなりすぎるくらいなら多少凸凹が残っているほうがマシです。

自然な溝に広げたら、ノミからスクレーパーに持ち替えて凸凹を取り除きます。縁を削ってしまいがちなので、調子に乗りすぎないように削りましょう。

指板の調整3. 指板底面の形を調整

ある程度スクレーパー作業を進めた段階で、指板底面の形を調整します。

正直わかりにくいとは思いますが、写真のような「適正な弧を描くアイテム」を使って削るべきラインをペンで指板に書き込みます。

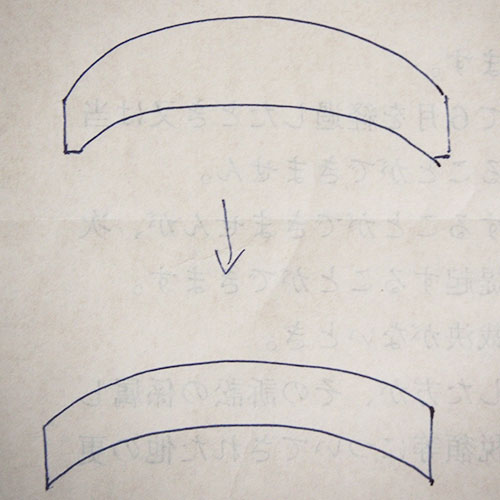

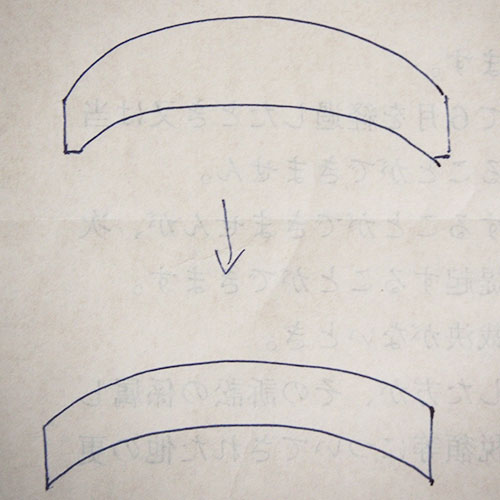

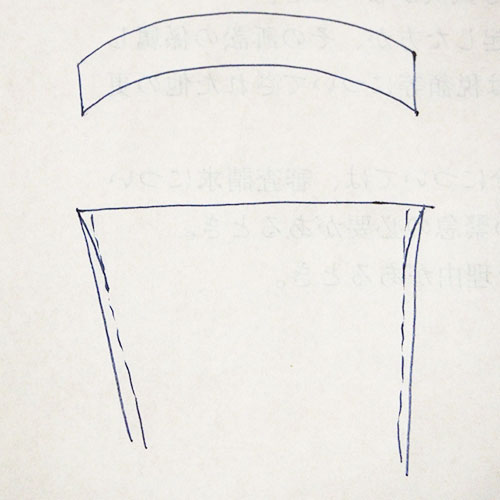

画像は指板底面の断面図です。

先ほど書き込んだ線を削ると「図上の状態」から「図下の状態」へとなります。

図上の状態と比べると結構スタイリッシュに見えるので、是非削っておきたいところです。

ノミ等で削る人もいますが、もっとも綺麗に整えることができるのは、やっぱりナイフです。

先端を丸めないよう気をつけながら、引いた線通りに底面を調整しましょう。

また、この際に指板の裏面最下部をハの字形に削ってください。

ちょっとした作業ですが、ハの字形に削ることで先端への流れが美しくなります。

指板の調整4. スクレーパー・紙ヤスリで仕上げ

溝を自然に広げ、底面の形を整えたら、後は再びスクレーパーで綺麗に整えるだけです。

折角作り上げた縁のラインを削ってしまわないように気をつけながら、凹凸をどんどん削っていきましょう。

ある程度進めると写真のような状態になります。

ここまできたら後は紙ヤスリに移行してもOKです。

紙ヤスリは#320番を折りたたんで使用。細かな黒檀で手が汚れますが、気にせず削ります。

全体を綺麗に整えることができたら作業は終了です。

完成後は魂柱・サドルの製作後に接着

指板裏の調整を終えた時点でボディとの接着は可能になりますが、魂柱・サドルの製作を終えていない場合は、まだ接着しないほうが良いです。

魂柱を入れる作業は指板が貼られていると作業が難しくなるため、魂柱・サドルの製作を先に完了させておくことをオススメします。

ここまで作業したら接着したくなりますけどね。

とりあえず、ニス塗りの際に接着した木材でも外してスタイバイさせておきましょう!

今回の作業は以上です。

なお、最終調整で同時進行させる作業としては「指板裏の調整」以外にも「サドルの製作」「ペグの製作」があります。

こちらの工程に関してもレポートを残しているので、気になる方は是非ご覧ください。

次の工程と全体の工程表はこちら