白木ヴァイオリンを作り、ニスを塗った後は各種セットアップに入ります。

サドルの製作、指板の調整、魂柱の製作など、やることは多岐に渡りますが、今回はペグの調整の仕方について解説していきます。

ペグの調整 第1段階 削りだし

まずは予め購入していたペグを取り出しましょう。

ペグは弦楽器を扱う専門店や弦楽器フェアにて購入することができます。ペグの価格はピンキリですが、あまりにも安いものは粗悪な作りになっているので注意が必要です。

ペグの調整自体はそこまで難しい工程ではありません。

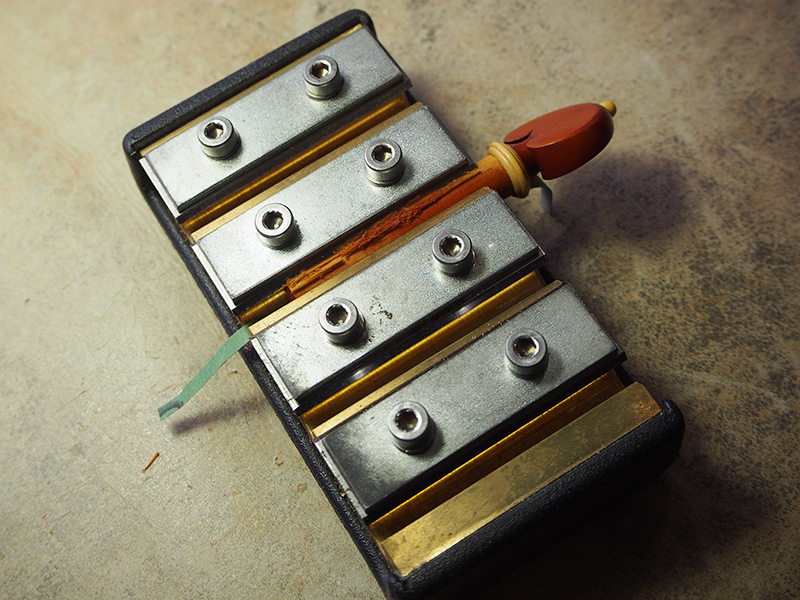

調整の工程としては、まず鉛筆削りのような専用工具を用いて、ペグの厚みを削っていきます。

手順としては、太い穴から(4つの穴はそれぞれ直径が異なる)ペグを入れて少しづつ回していきます。

どの穴から削っていくかはペグによって異なりますが、まずは左から2番目の削りだしにぴったり合うように4本のペグを回していくとよいでしょう。

ちなみに画像の写っている緑の紙は紙ヤスリを細長く切ったものです。ペグやヴァイオリン本体のペグ穴の太さによっては、この紙を使って削りだしの幅を変えます。

削り終えると、ペグはこのように「木の表面」が剥き出しとなります。

要領がわかったら4本とも同じようにペグを削るわけですが、この際気をつけたいのは、力を均等に入れてペグを回すことです。

どうしても一定箇所に力が加わりやすいため、均等に削ることを意識しないとペグが曲がって削れます。

ペグを削る際には、まっすぐ削れているかチェックしながら作業しましょう。

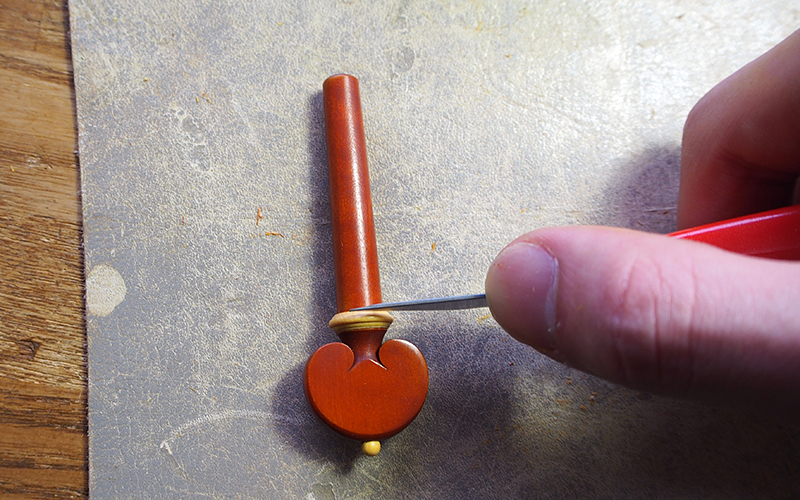

尚、各ペグを削る前に上記の位置に一周ナイフで切り込みをいれておきましょう。切れ込みを入れておかないと、削った時に木が捲れます。

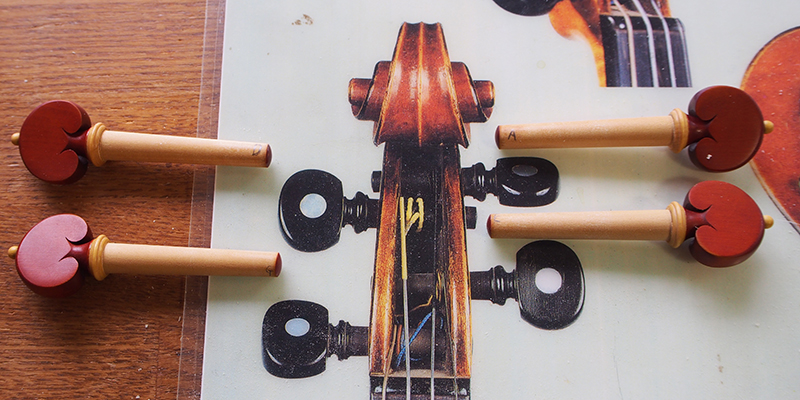

ここまでの説明を参考に、まずは4つのペグを左から2番目の削り出しに合うサイズまで調整してみましょう。まっすぐちゃんと削れていれば、写真のようなペグが4本できるはずです。

ペグの調整 第2段階 ペグ穴広げ

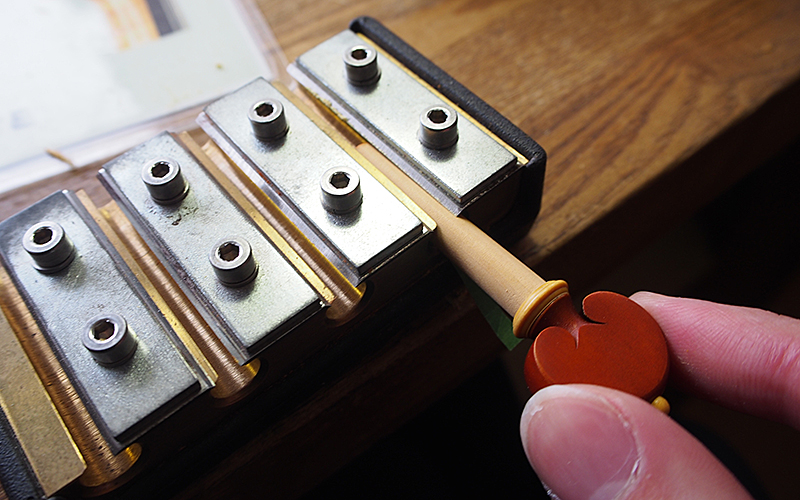

左から2番目まで削りだしを終えたら、第2段階として1番細い穴に合うようにペグを削りだします。

4本とも削ったら、削りだし機の出番は終了となります。

作業の注意点としては、紙ヤスリを挟んだ状態で削ることです。紙ヤスリを挟まずに削ると、ペグが細くなりすぎる可能性があります。基本的には、紙を挟んだ状態でピッタリくらいの太さに調整しましょう。

ペグが4本とも削れたら、その後はペグボックス横の穴を広げます。

この工程に使う道具はエンドピンの穴を開けた時につかった「ペグリーマー」。

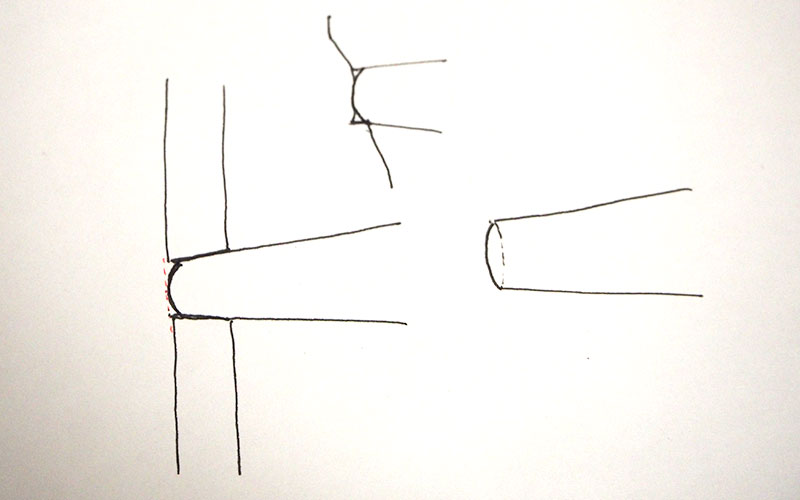

弦によってペグを差し込む左右の方向が違うので、太くなる穴から細くなる穴に向かってリーマを回しながら削っていきます。

この作業の注意点はとにかく真っ直ぐに穴が空いているかどうかです。

穴を斜めに削っていくと、ペグを差し込んだ時に微妙に向きが斜めになってしまうので、かっこ悪くなります。

ちなみにリーマーは2種類使います。ある程度のところまでは細い方のリーマーを使い、その後は太い方のリーマーを使うのがベストです。

また、どこまで穴を広げればよいのかというと、ペグを差し込んだ時に、ペグ穴からペグの削りだした部分の縁までが15mmになるくらいまで穴を広げます。

ペグを逐一差し込み、曲がってないか?穴を広げすぎていないか?を確認しながら削ります。17mmくらいになってからは、リーマーを一回しするだけで数ミリ削れてしまうため、注意が必要です。

4本とも15mmに仕上げたら、最後は15mmからリーマーを軽く逆回しをして、だいたい13mmにまで落とせばペグとペグ穴は完成です。

ペグ穴によって距離の測り方が違うと、ペグ穴とペグの距離に違いが生じるので、どこからどこまで距離を測るかは自分の中で決めておいたほうが良いでしょう。

この工程をする上で重要なのは、ペグの向きを間違えないことです。例えばD線は正面左から右へと差し込んでペグを差し込んでいくわけですが、もし反対方向からリーマーを入れてしまったら、恐ろしいことになります。

また、作業の際には「どのペグ穴にどのペグを使うのか」を、あらかじめ決めておいてください。

写真では参考にペグにGDAEを書き込んでいますが、実作業では書き込まないようにしましょう。(色をつける際に跡が残る)

工程通りに作業をこなし、各ペグ穴から(ペグ削りだし縁)までの距離を13mmほどの距離で統一した状態がこちら。だんだん雰囲気が出てきました。ここまでが第2段階です。第3段階ではペグの余分な部分を切る作業と、糸を通す穴を開けます。

ペグの調整 第3段階 糸を通す穴を開ける

ペグとペグ穴の調整を終えたら、次は糸を通す穴を開ける作業に移ります。

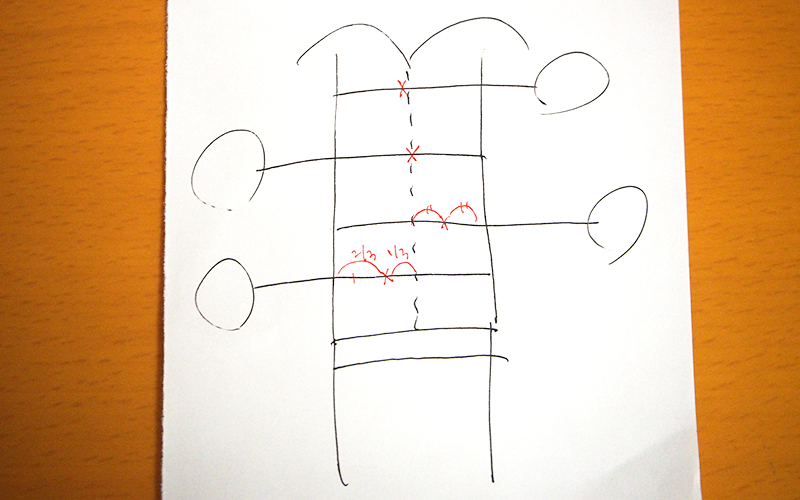

作業内容はペグに点を書き込み、その点の位置にボール盤で穴を開けるというシンプルな内容です。

点を打つ位置は写真の通りです。

G線は中心までを3分割し、中心から1/3左にズラしたあたり。

E線は中心までを2分割し、その半分。

D線はど真ん中。

A線は中央より微妙に左。

注意しなければいけないのは点を打つ時、全てのペグが13mmほどの距離に統一した状態にしておくこと。

ペグの長さがバラバラだと、糸を綺麗に張ることができません。

点を打つ時のは錐でOK。どうせボール盤で穴を開けてしまうので、見えていれば問題ありません。

所定の位置に点を打ったら、早速ボール盤で穴を開けます。この際に真っ直ぐ穴を開けることを心がけましょう。

意外と手ブレで穴が曲がってしまうことが多いため、慎重な作業が求められます。

ちなみに穴は1.5mmのドリルを使って開けています。

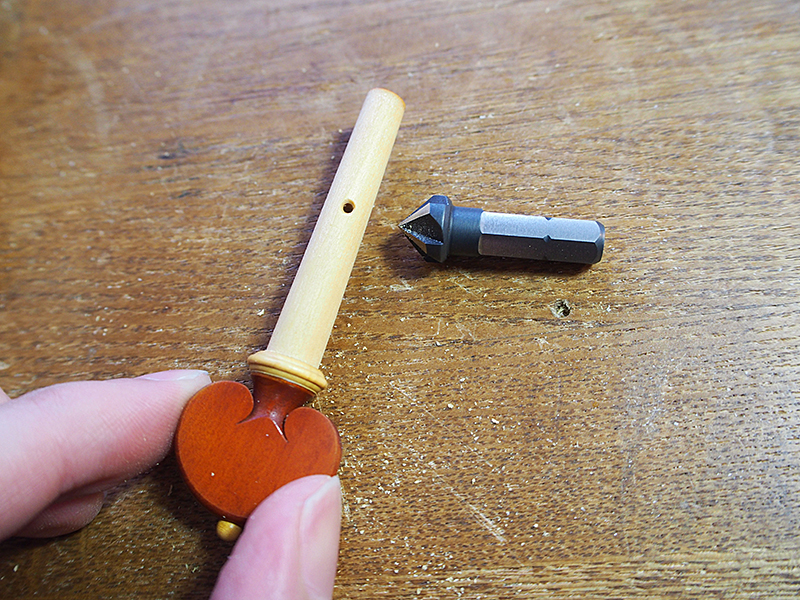

無事全部のペグに穴を開け終えたら、上記のような工具で穴のバリを取り除きます。4本全ての表裏のバリを取り除けたら穴開け工程は終了です。

ペグの調整 第4段階 余分な部分のカット

糸を通す穴開けまで終えたら、ペグ作業の締めくくりとして余分な部分をカットします。

工程としてはペグ穴からはみ出した余分な部分をノコギリで切るだけ。切りすぎないことさえ意識できれば何ら難しい作業ではありません。

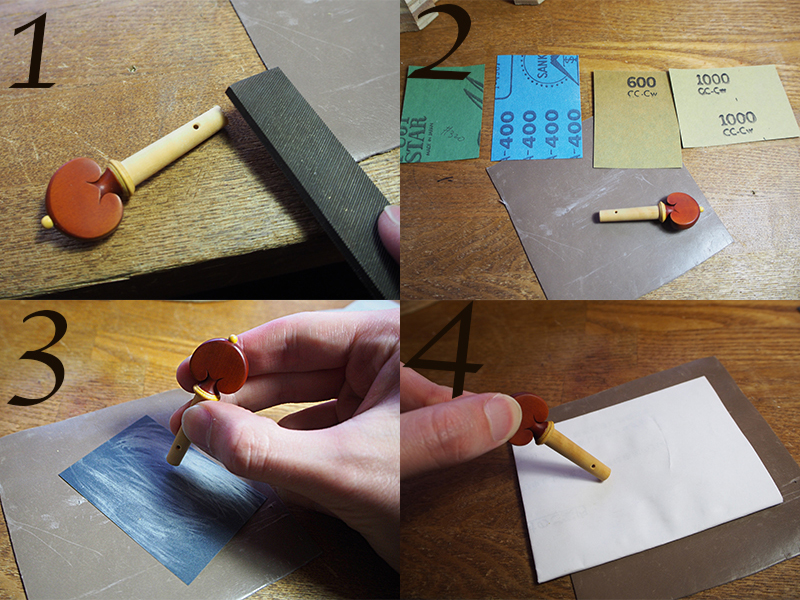

余分な部分をカットしたら、次の手順で切り口を綺麗にします。

1.ヤスリで切り口を綺麗にする

2.「#320」「#400」「#600」「#1000」の紙ヤスリを用意

3.粗い紙ヤスリから順番に、ペグをくるくる回すようにヤスリをかける

4.「#1000」まで紙ヤスリをかけたら「つるつるした紙」でこする

この手順をこなすと、切り口が美しくなります。

ちなみにペグの切り口は真っ平らではなく「丸みを帯びた形」に整えます。

また、この際にペグ穴からペグが飛び出さないように調整しましょう。

穴によって側面傾斜が違うので視覚的にはペグ穴内側の白木が少し見えようになりますが、これに関しては問題ありません。

とはいえ、できる限り視覚的な印象が均一になるようにしましょう。

文章だけでは分かりにくいと思うので、新作ヴァイオリンのペグ穴をよく観察してみてください。

ペグの調整 第5段階 色付け作業

ペグ穴とペグを調整したら、仕上げにむき出しとなっている木の部分に色を付けます。

色の付け方は製作者によって異なりますが、私は染料を使って作業をしています。

柘植ならオレンジ系、黒檀なら黒系の染料を複数パレットに混ぜ、ペグの色に合う色に調合します。

どの染料を使うかは自由ですが、皮革用の染料を使うと綺麗に染まります。

また、色を混ぜる際に「アルコール」も一緒に混ぜると良いでしょう。アルコールを使う理由としては、染料だけだと色が濃くなってしまうからです。

調合したら染料を筆等でペグに塗り、布で擦って色を馴染ませます。馴染ませた後は10分〜20分ほど乾かしておきましょう。

ペグを乾かしたら、仕上げとして靴クリームを使って艶を出します。クリームを塗る際も、布で馴染ませるようにしてください。

ペグコンポジョンは糸巻き潤滑剤とも呼ばれる口紅のような商品です。チューニング時にペグの動きが固い場合などに塗ると、ペグの動きがスムーズになります。

ペグ製作作業の仕上げとして、楽器と接している部分に多めにコンポジションを塗っておきましょう。

完成

削りだし、ペグ穴広げ、糸通し穴あけ、余分な部分のカット&磨き、色付けの手順をこなし、再度ペグをはめて問題がなければペグの調整は完了です。

なお、最終調整で同時進行させる作業としては「ペグの製作」以外にも「サドルの製作」「指板裏の調整」があります。

こちらの工程に関してもレポートを残しているので、気になる方は是非ご覧ください。

次の工程と全体の工程表はこちら