ヴァイオリンの音色は「材質の良し悪し」「木工」そして「ニス」によって決まります。いずれも重要ではありますが、ニス塗りは見た目に大きな影響を与えることから特に重要視されています。

この記事では完成させた白木ヴァイオリンをどのように色付けしていくのかを解説していきます。

飽くまでも私の作業方法にはなりますが、参考程度にご覧ください。

ヴァイオリンを塗装する目的

ヴァイオリンにニスを塗る目的は大きく分けて以下の3つです。

■響板の物理・化学的保護

■湿度変化に対する材質安定化

■楽器としての美観 高級品としての付加価値

ニスの最も重要な役目は楽器の保護です。白木ヴァイオリンは剥き出しの木であるため、湿度や温度変化に弱いです。そのため、ニスを塗ることで材質を安定させ、楽器としての耐久性を高めます。

また、ニスは保護目的だけでなく、音響に対しても影響を与えます。

ヴァイオリンは白木の方が音響的に優れていると言われることがありますが、実際はニスを塗らないと高い周波数帯の音が出やすくなり、音がキンキンする傾向にあります。しかし、ニスを塗って木材を硬化させることで、音がまろやかになります。

楽器の保護。音色の最適化。そしてニスを塗ることで引き立つ高級品としての付加価値。

ニスをどのように配合して塗るかは、ヴァイオリン製作において非常に大きなウェイトを占めます。

ニスの種類

ニスの種類には大きく分けて2種類あります。

1つはテレピン油で溶かす「オイルニス」。もう1つは樹脂をアルコールで溶かす「アルコールニス」です。

両者の違いはテレピン油で溶かすかアルコール(エタノール)で溶かすかの違いであるため、優劣はありません。

ただ、製造過程と性質が異なるので、楽器の個性を決める一つの要因にはなります。

オイルニスとは?

オイルニスはテレピン油で樹脂を溶かしたニスのことです。コロホニウムや亜麻仁油が使用されることもありますが、基本的には紫外線によって硬化する乾性油が使われます。

オイルと比較して樹脂の割合が高い「ショートオイルニス」、オイルと比較して樹脂の割合が極めて高い「ロングオイルニス」といった種類もあり、製作者によってレシピは千差万別です。

オイルニスは紫外線で硬化するという特徴を持ち、UVライトや太陽光を使って硬化(乾燥)させます。色付けする際は3〜5回程重ね塗りしますが、しっかりと硬化するため、塗る際に下の層が解けることがありません。

色ムラが出にくく、ニスとしての安定度に優れます。

ただ、アルコールニスと比較するとニスを作成するのに手間がかかり、危険な作業が発生してしまうことが難点です。

アニコールニスとは?

アルコールニスはアルコール(エタノール)に樹脂を溶かしたものです。エタノールに樹脂を投入して湯煎して作られます。オイルニスよりも簡単に作れ、速く乾燥するため、手軽さに扱うことができます。

自由度が高いことから製作者によってレシピは大きく異なり、現代では「複数の種類の樹脂」を混ぜるのが一般的です。

アルコールニスはオイルニスよりも薄いため、塗る回数が多くなります。色ニスで5回前後色つけするオイルニスに対して、アルコールニスは15〜20回重ねて塗りするのが基本です。塗る→乾かすを繰り返しながら、徐々に色を濃くしていきます。

アルコールニス特有の注意点としては、同じところを何度も繰り返し塗ると硬化したニスが溶けてしまうことです。

オイルニスに比べ色ムラが出やすく、綺麗に仕上げるためには工夫が必要です。

色ニスを塗る前の工程:下地の着色

オイルニスを使うにしても、アルコールニスを使うにしても、色付けをする前に下地の着色を行う必要があります。

下地の着色を行う理由は単純。白木の状態に着色ニスを塗っても発色が良くないからです。

何を使って下地を塗っていくかは人それぞれですが、一般的には「ステイン」が使用されます。

ステインは「木目を損なわず」に色素を素地にしみこませることができる木材向けの着色剤です。弦楽器製作者に長く愛用され続けてきた歴史があります。

ちなみにステインには溶剤の種類があり、大きく分けると「オイルステイン」「アルコールステイン」「水性ステイン」の3種類があります。どのステインを使うかによって仕上がりに差が生まれますので、この時点で早くも個性が生まれるわけです。

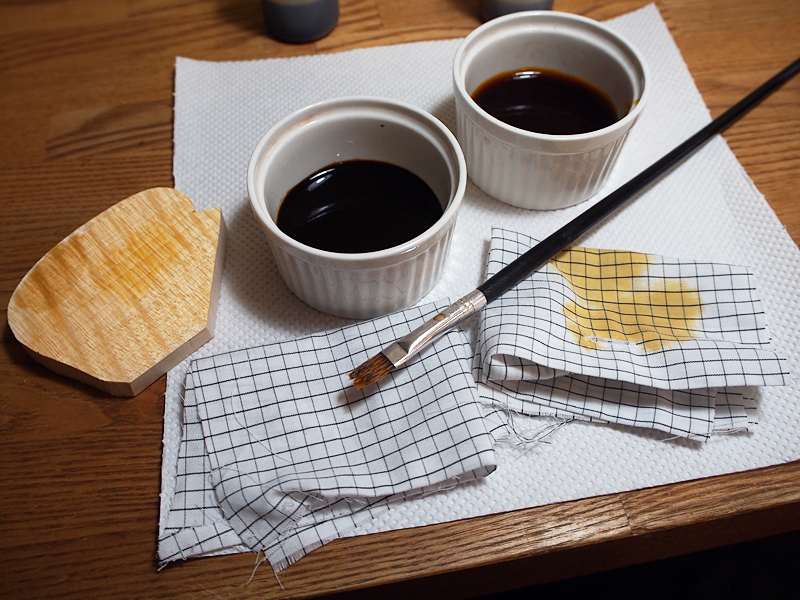

水性ステインを使った作業

私は下地の着色に水性ステインを使っています。水性ステインを選んだ理由は浸透性に優れ、美しい木目に仕上げ安いからです。1色だけを使うこともあれば2色使うこともあり、ブラウン系/イエロー系(オールド色)を使うことが多いです。組み合わせは人それぞれですが、ブラウン系の水性ステインをボディ全体に塗って乾かした後、イエロー系のステインをさらに上塗りすると良い感じになります。

材料選びだけでなく塗り方も製作者によって異なりますが、水性ステインは筆よりも布を使って馴染ませる方法を取っています。筆でも作業可能ですが、水性ステインはサラサラしているため、どうしても色ムラが出やすいです。

そこで布を使って擦ることで、ムラなく着色できるようにしています。

水性ステインに限らず、ニスの工程全体にいえることですが、塗る順番が非常に重要です。適当に塗り始めると後で苦労します。

オススメの順番は、横板を塗ってから裏板・表板・ネックの順。

なぜ、横板から塗るのがベストなのかというと、横板から塗らないとテールピース穴付近が塗りづらいからです。

もし裏板や表板を塗ったあとに、この箇所を塗ろうとすると「持つ箇所」がなくなってしまうため、折角塗った場所を触ってしまうことになりかねません。

塗り方のコツとして、横板を塗るときは筆で両側の淵をなぞってから、ゴム手袋をはめた人差し指でその間を埋めていく方法がやりやすいです。筆で全体を塗る人もいますが、私は手塗りの方法を取っています。

裏板・表板の着色を行う時は、一箇所だけが濃くならないようにしましょう。ゆっくり作業するのではなく、素早く全体に均一に色を広げるイメージで擦っていくとムラが少なくなります。

この工程において注意すべきは2つ。「色ムラを作らないこと」そして「塗り残しがないこと」

塗り残しがあると、その部分だけ色が付かないため、後に目立ちます。加えて、一部分だけを塗りすぎると色ムラができてカッコ悪いです。とにかく均等に塗ることを心がけましょう。

また、塗り込む際にはエプロンや壁とヴァイオリンが擦れないように最新の注意を払ってください。

下地の着色工程においては、色ムラが発生しないように満遍なく全体を塗ればOKです。

注意したい箇所はボタン・および渦巻き部分。この付近はステインを塗りすぎて色味が濃くなる傾向にありますので、意識しておきましょう。ペグボックスの中も忘れずに塗っておいてください。

色ニスを塗る前の工程:目止め(オイルニスの場合)

ステインを塗って乾かしたら、次は目止めです。

目止めは下地の着色後に更に塗っていくニスがステインまで届かないようにするために行う工程であり、オイルニスの場合は「研磨剤」と「乾燥活性化剤」を混ぜ、木の目を埋めます。

この目止めは非常に重要で、目止めをしないとニスが過度に木に染みこんでしまい、ムラだらけの作品が出来上がります。

塗り方自体はステインを塗った時と同じなので、「横板→裏板→表板→ネック」の順に塗り込んでいきましょう。

ちなみにアルコールニスを塗る場合は目止めの必要がないため、この作業は割愛しても構いません。

オイルニスはドロっとしたペーストになるため、ステインを塗った時よりも薄く塗る事に神経を注いでください。

ニスをつけすぎて玉になってしまうと、その部分が固まってしまい、取れなくなってしまいます。適当に塗っていくのではなく、一カ所一カ所丁寧に攻めていくのがポイントです。

横板を塗る際、筆で両淵を塗り、余ったニスで間を埋めると綺麗に塗りやすいです。

ネック部分に関しては、渦巻き部分・ペグボックス内は細かな筆を使います。渦巻き部分はどうしても濃くなりがちなので、ニスをつける量は気持ち少なめで構いません。

また、この際にネックの裏まで塗らないように注意してください。ネックの裏はステインを塗った段階でそれ以上塗ることはありません。ニスを塗ってしまうとツルツルしてしまい、演奏しづらくなります。

一通り目止めができたら、一度乾燥させましょう。

乾燥させたヴァイオリンを触ってみると、表面がザラザラしていることに気づくはずです。

これは目止めを調合したときに入れた乾燥剤によるものであり、色ニスに進む前にザラザラを取り除く作業が必要になります。

ザラザラを取るための作業としては紙ヤスリでヴァイオリン全体を擦ります。

ただ、紙ヤスリが荒いと折角塗ったステインや目止めまで落としてしまうことになるので「3000番」というかなり細かな紙ヤスリを使っていきます。

また、作業の際は紙ヤスリを少し濡らした方が良いです。(乾燥剤の成分が浮かんでいる場合、水分を含ませないと粉が取れないから)

この工程の注意点は擦りすぎないことです。

神経質にザラザラを落とそうとすると擦りすぎてしまいがちですので、あくまでも優しく、そしてある程度落としきれたら作業をやめましょう。

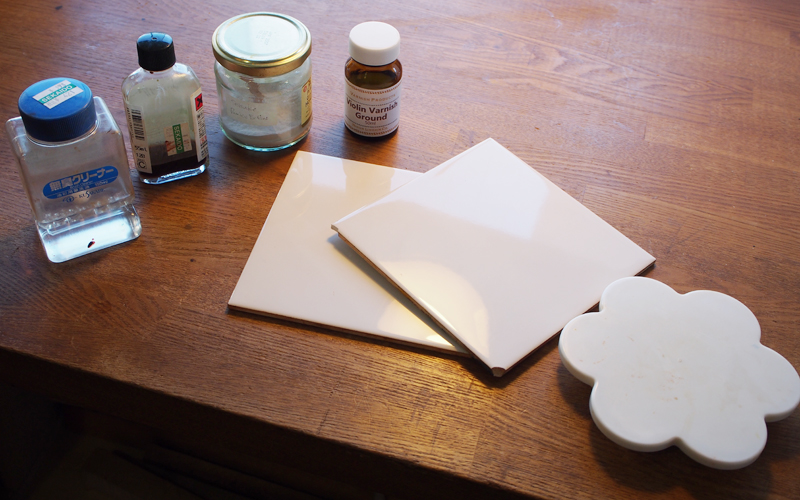

目止め(ニス)の調合

目止めは3つの薬品をヘラで混ぜたモノを使います。

先ほどさらっと紹介しましたが、混ぜるモノは「オイルニス(バーニッシュ)」「研磨剤」「乾燥活性化剤」の3つ。どれをどのくらい混ぜるかは厳密に定められてはいないため、ある程度経験&勘で混ぜます。

最初にオイルニスをパレットに乗せ、その後研磨剤を入れ一度よく混ぜます。そして混ぜたペーストに乾燥活性化剤を10滴ほど入れると写真のような「目止め用」ニスの出来上がりです。

割と「粘り気」があるので、とにかく薄く塗ることを心がけてください。

オイルニスは取り扱いに注意

オイルニスはアルコールニスと比較すると工程でニス塗りを行うことができますが、いかんせん素材が「油」なので、絶対に火を近づけないようにしてください。万が一のために消火器を用意するといった対策をとったほうが賢明です。

色ニス工程:オイルニスによる仕上げ

ステイン(下地の着色)→目止めを行なったら、いよいよ本格的にニスを塗っていきます。

オイルニスを使って仕上げをする場合、色を付ける前段階として透明ニスを一周塗り込みます。

ただ、目止めとは異なり、今回は調合時に乾燥剤は入れません。

基本的な塗り方はステインや目止めの時と同じです。「横板→裏板→表板→ネック」の順に塗りこむという王道パターンで塗っていきましょう。筆を使って塗る人と指で塗っていく人がいますが、どちらを選んでも構いません。

満遍なく塗り込むことができたら、再度乾かします。

ちなみに、この工程は乾き具合や塗り方によって1回で済む場合もあれば、2回行う必要が出る場合もあります。ムラがある場合や薄すぎる場合は、1回乾かした後に3000番の紙ヤスリで表面のツブを削り、再度塗って乾かしてください。

透明ニスを1回〜2回塗ったら、いよいよ色を付けです。

冒頭でも触れましが、この色付け方法は本当に国や地域・人によって大きく方法が異なり、色の好みも違います。

そのため、自分自身で個性を見つけなくてはいけません。

赤くしたいのか、ブラウン系を強く出したいのか。それともイエロー系の色味を強くしたいのか。

色を混ぜながら、色味を少しづつ決めていきます。

木工は大半の人が同じ工程を踏みますが、ニスに関してはどんな色を出したいのかによって、使う素材も道具も変わります。

ここからは着色推移の例となります。

写真は色塗り一回目。ゴールド系の色ニスを作り、黄色味を強くしました。まだまだ色は薄いですが、高級感があっていい感じです。

ただ、透明ニスを塗っていた時と比べるとムラが出やすいため、塗る工程の難易度は上がります。

裏板もちゃんと綺麗にゴールド風味に塗れています。中幅の杢目もクッキリ出ていて良い感じです。オイルニスの場合、色ニス1回目でも色味がハッキリ出ます。

色ニス着色2回目。

かなり赤みが強くなりました。この時点で表面がテカテカしてきます。なお、塗る→乾燥するを1回行う毎に、紙ヤスリで表面を綺麗にする方が仕上がりが良くなります。

裏板はこんな感じです。最初はかなりイエロー系だったのに、かなりオレンジが強くなっています。ここからさらに濃くする場合は1〜2回塗っていき、オレンジ系に仕上げるのであればこの時点で止めるのもアリです。

ちなみに、この楽器はもう一度薄く塗って合計「3回」色ニスを塗りました。

水性ステインの濃さや色ニスの濃さによって回数は変わるので、完成形の色味を目指しながら臨機応変に作業してください。

3回のニス色付け工程を終えたヴァイオリンがコチラ。太陽光とカメラの関係上、少し赤みが強いです。

オイルニスは乾燥させる時間は長いですが、少ない回数で完成に辿り着くことができます。

なお、ニス工程の締めとして、色付けを終えたら最後に透明ニス(色を混ぜない)を薄く塗って層に蓋をします。これにより色落ちを防ぐだけでなく、高級感を演出することが可能です。

今回の作業をまとめると、「水性ステイン2色塗り→目止め→透明ニス塗り×2→色ニス色付け×3→透明ニス塗り×2」という工程を経て完成したことになります。下地の着色を含めると塗った回数は合計8回です。

色ニス工程:アルコールニスによる仕上げ

アルコールニスの場合は、まずステインを塗った後「透明ニス」を2~4回塗ります。太い筆や細い筆といった複数の筆を使い、ムラを作らないようにして作業を進めます。

なお、筆に関しては「セーブル」もしくは「イタチ」の毛を使った筆を使うのがベストです。ナイロンの筆はアルコールニスの場合溶けてしまうのでオススメできません。

2回ほど透明ニスを塗ったら、「3000番」の紙ヤスリを使って軽く擦ります。この作業は、以降毎回ニスを塗る前に行うようにしましょう。「透明ニスを塗る→紙ヤスリで軽く擦る→キッチンペーパーで汚れを拭き取る」を繰り返し、表面がテカテカしてきたら色ニスの工程へ進みます。

色ニスはあらかじめ目標とする色味に沿ったニスを作っておきます。オレンジ系にするのか、それとも赤系を目指すのか。

自分ならではの配合を探すことがヴァイオリン製作の楽しさとも言えます。

工程の進め方としては透明ニスと同じで、ニスを塗る→紙ヤスリで擦るを何回も繰り返します。

気をつけたいポイントとしては、最初から原液を使わないこと。アルコールニスは最初は薄く塗っていき、だんだんと濃くしていく方が綺麗に仕上がるため、まずはアルコールで薄めた色ニスを使って色をつけていきましょう。

色ニスを何回も塗っていくと、次第に色が変化していきます。オイルニスと比較すると手間がかかりますが、少しつづ丁寧に色を濃くしていきましょう。

なお、アルコールニスは「アルコール」を用いる性質上、同じ箇所を塗るとニスが剥がれてしまいます。(溶ける)

オイルニスと同じ感覚で筆を使うと、徐々に色が薄くなる箇所が生まれるので注意が必要です。

同じ箇所は塗らず、かつ重なる箇所を作らない。(重なる箇所だけ濃くなる)

これを原則に色を足していきましょう。

色ニスによる着色は10回前後行います。納得のいく色味になるまで、丁寧に何度も繰り返し塗ります。

丁寧に作業してもオイルニスと比較するとムラが出来やすいため、何回かに1回は薄いところだけ細い筆でリタッチする作業を挟むと良いでしょう。

なお、アルコールニスは層が厚くなるほど乾くまで時間がかかります。最初は1時間程度で次の層へ進んでも大丈夫ですが、層が厚くなってきたら、2時間程度乾かしてから作業を進めた方が無難です。

ニスは表面上乾いているように見えても、十分に乾いていないことがあります。完全に乾いていない状態で層を塗り進めるとらかい部分が収縮して完成した際にニス自体が割れやすくなります。

急いでどんどん進めたくなりますが、一層一層確実に塗っていくことが大切です。

筆は毛先を中心に使い、立てて持ちます。また、ゆっくり丁寧に塗るのも大事ですが、乾く前に素早く塗ってしまった方がムラが発生しづらいです。左右上下、スタート位置を変えると同じ箇所だけが濃くなりづらくなります。

納得いく色に仕上げたら、最後に透明ニスを塗って仕上げます。この工程のコツとしては、筆を素早く動かすこと、そして塗る前によく磨くことです。

仕上げとなる作業となるため、この段階では筆跡を残したくありません。ゆっくり塗っているとニスが乾いてしまうため、素早く仕上げることが重要になります。

また、仕上げの透明ニスにおいては、塗る前の研磨をより徹底していきます。

色ニス段階では3000番を使っていましたが、ここでは1000〜1500番の紙ヤスリを使い、凸凹を削ります。

強めの研磨→透明ニス塗りを何回か繰り返し、納得のいく仕上げになった時点でアルコールニスによる仕上げは完成です。

次の工程と全体の工程表はこちら