白木ヴァイオリンを作り、ニスを塗った後は各種セットアップに入ります。

サドルの製作、指板の調整、魂柱の製作など、意外とやることは多いのですが、今回はサドルの製作について解説していきます。

サドルの作り方1. サドルをはめ込む溝を作る

サドルの作る為の最初の工程。それはサドルを差し込む隙間を開けることです。

サドルの横幅は35mmとなるので、まずは中心を基準に直径36~7mmほどの線を引きます。

線は内側パーフリングを繋ぐように書きます。

慎重に削り落とす箇所を決め、目安がついたら錐でくっきり跡をつけます。

勢い余って本体を傷つけないために、左右の淵(0mm位置・37mm位置)から内側にかけて錐で跡をつけることが良いでしょう。

跡をつけ終えたら、ネックを入れる溝を作った時と同様にカッターでエッジ部分を切り落としていきます。

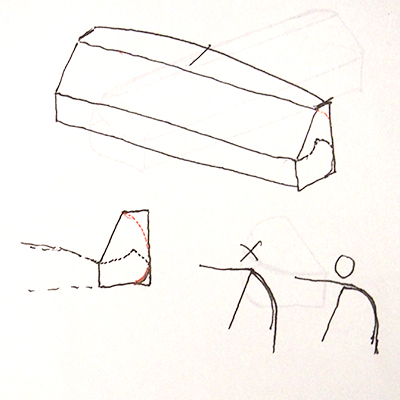

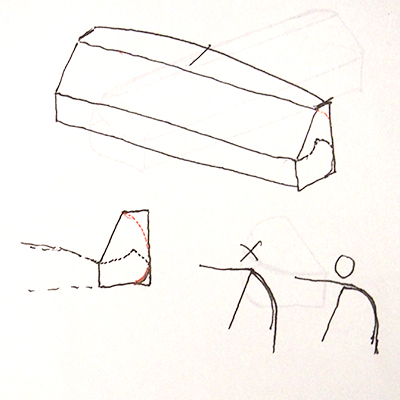

この際のポイントは長方形を意識するのではなく、下底の方が短い台形型を意識して切り落とすことです。

※ネックをはめる溝を作った時の画像

切り方は先ほど錐で付けたラインを何度もなぞった後、縦にいくつもの切れ込みを入れ、少しづつ落としていきます。

この際に焦って作業するとせっかく作り上げた側面が抉れたり、削れたりしてしまうので慎重に作業をしましょう。

ある程度作業が進むと写真のような状態になります。とにかくブロック材が見えるまでは焦らず地道に削り落さなければいけません。

最終的に表板のエッジが取り除かれ、ブロック材だけが見える状態になります。

余分なエッジをまるっと取り除いた状態がコチラ。

ブロック材が見える状態になっていて、表面の凸凹はノミで整えています。

サドルの作り方2. 黒檀を削ってサドルを作る

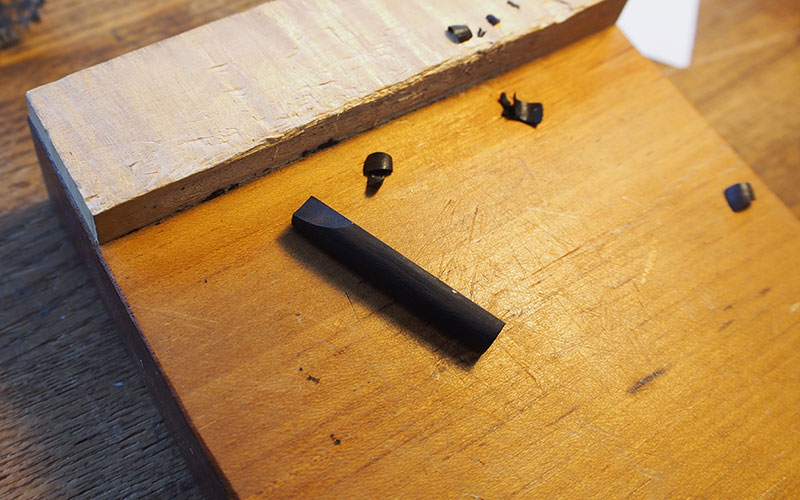

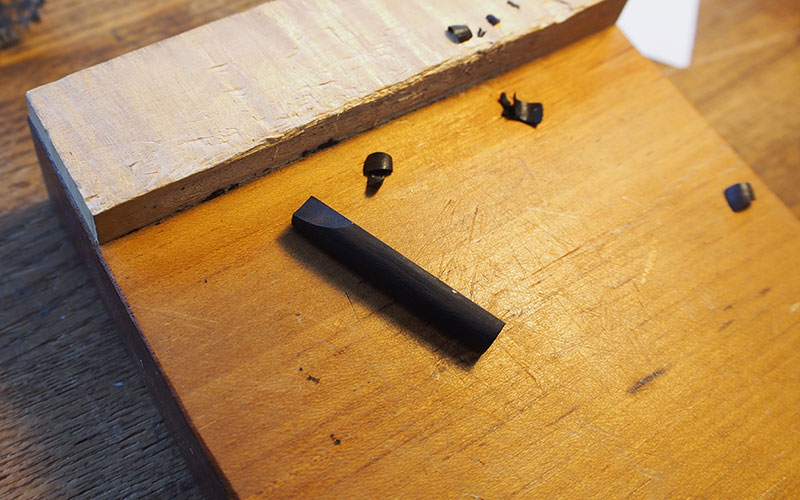

サドルの材料はナットや指板と同じく黒檀を使います。

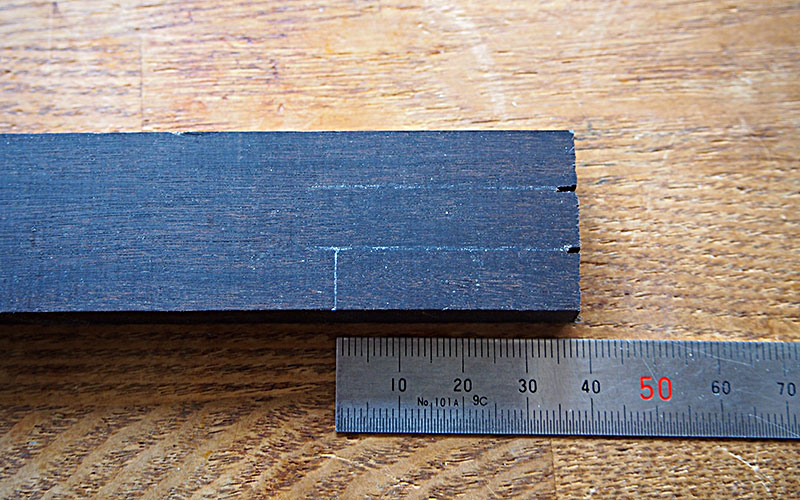

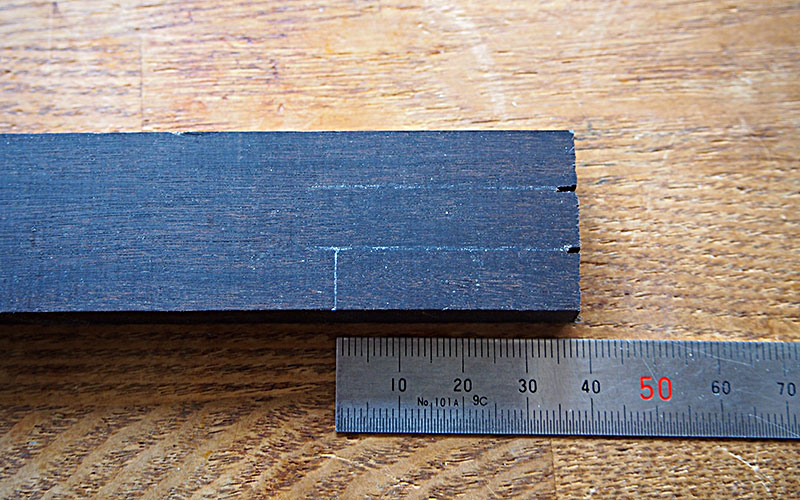

サドルの横幅は35mmなので、まずは黒檀を大まかなサイズにカット。

だいたい横幅37mmくらいに切るのがオススメです。高さに関しては7mm〜8mmが基準となりますが、余裕を持って9mm〜10mmにカットしても問題ありません。

切り終えたら、2つの面を平行に削り出します。この際にどこを削っているか分からなくなりがちなので、印をつけておくのと良いです。

平行が出せたら、側面をヤスリで細かく調整していき、35mm幅の長方形ブロックを作ります。

ちなみに側面は完璧に平行でなくても構いません。

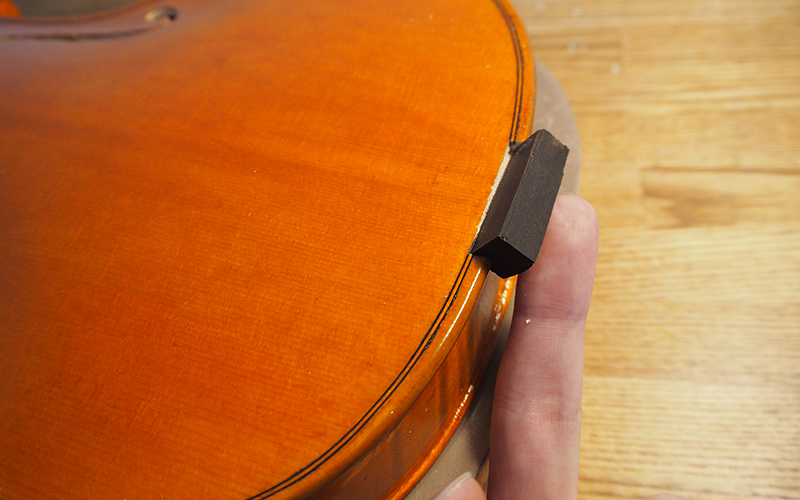

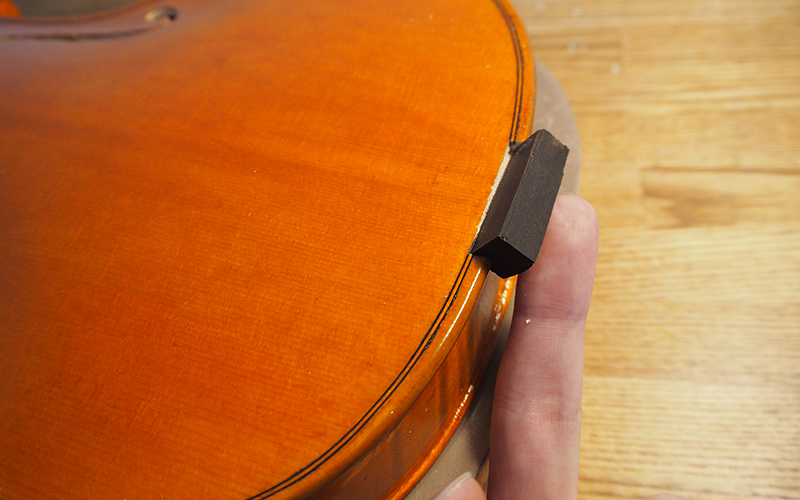

うまく削れていれば、画像のように前工程で作った溝にちょうどハマるサイズの黒檀ブロックができます。

ただ、注意したいのはギチギチにしすぎないこと。溝とサドルがギチギチすぎると木が収縮した際にサドルを圧迫してしまい、最悪表板が割れてしまいます。溝にハマっているけど、ころんと取れるくらいでちょうど良いです。

エッジのカーブに合わせて側面を削る

さて、ここからはサドルを細かく調整して行きます。

まず行いたいのは側面のカーブを作ることです。

サドルの側面は表板のカーブに沿って弧を描いている為、「溝にはめる→側面を削る」を繰り返し、自然なカーブを作ります。

細かな作業となりますので、画像のような台座を使って少しづつ削っていくのがベストです。

この際に縁を削りすぎやすいので、完璧に自然な流れのカーブを作れるように頑張りしょう。

ある程度ノミで削ったらヤスリにシフトして微調整していきます。ここでも縁を落としすぎないように気をつけてください。

最終的に側面がキッチリ表面エッジのカーブに繋がればOKです。

ここまでの工程を終えたら、次は高さを調整します。

サドルの高さを削る

次に削るのはサドルの高さです。

サドルの横幅は35mmですが、高さは場所によって異なるため、少し工夫をして削る目安を書きます。

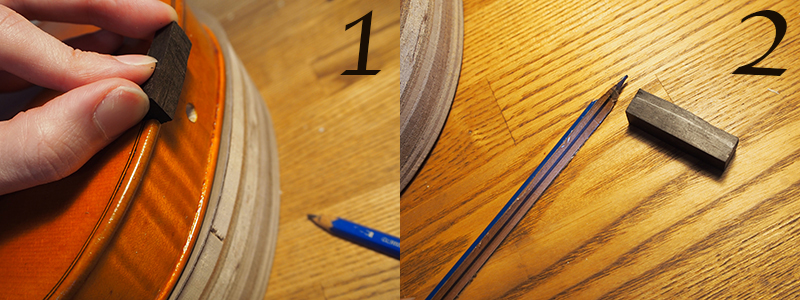

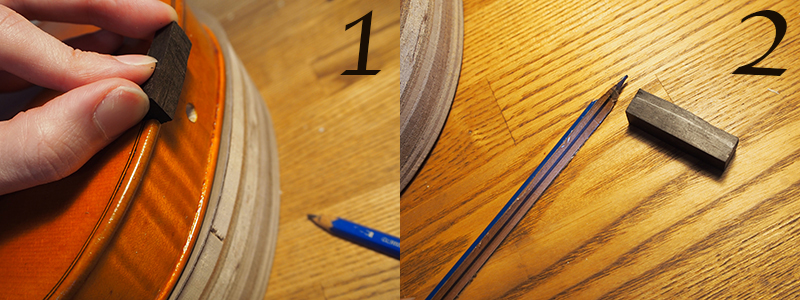

まず作成したサドルブロックを一度はめます。ピッタリはめるとボディ表板のアーチとサドルが垂直になるので、写真2のような半分に裂いた鉛筆などをつかって、アーチにうまく沿わせてサドルに線を書き込みます。

この線はちょうどアーチの膨らみと同じ高さになるため、この線よりもサドルの高さを低くしてはいけません。

サドルのボディ側側面には計2本の線を書きますが、今書いた1本目の線はエッジ側側面を完成させる前に書いてしまっても問題ありません。むしろ側面を削る前の方が書きやすいかも。

アーチと同じ高さが引けたら、その上にさらに線を引きます。

フリーハンドで引くので難しいですが、アーチの線よりも4.5mm上に水平に線を引ければOKです。

線を引いたら、2本目の線よりも上の無駄な部分をカンナで削ります。パーツが細かいので、机にサドルを引っ掛けて削ると作業しやすいです。

ここまでの作業を終えると、ブロックの形が徐々にコンパクトになってきます。

ただ、ここからややこしい削り方をするのがサドルの厄介なところです。

山なりの形に調整する

完成したサドルをみるとわかると思いますが、サドルは結構変な形をしています。

若干山なりとなっており、直線的ではありません。

まずはサドルの中央に線を引き、その上から奥行きを測って3等分に点を打ちます。

その後表板と密着する側の点に沿って横方向に線を引きます。

今引いた線が現段階でのサドルの頂点となることを覚えておいてください。

溝に再度乗せてみるとイメージがつきやすいです。

ここからが実にわかりにくいです。画像では少し見辛いですが、表板と接着する側の面に線が引いてあります。これは先ほど引いた1本目の線で、側面には頂点の線と1本目の線を繋ぐ線を書きました。

なんとなく想像がついたかもしれませんが、頂点から1本目の線(アーチに沿った線)に向かって斜めに余分な箇所を削り落とします。

机では斜めに削り落とす作業が難しいので、膝の上でカンナを使って削るのが良いかもしれません。

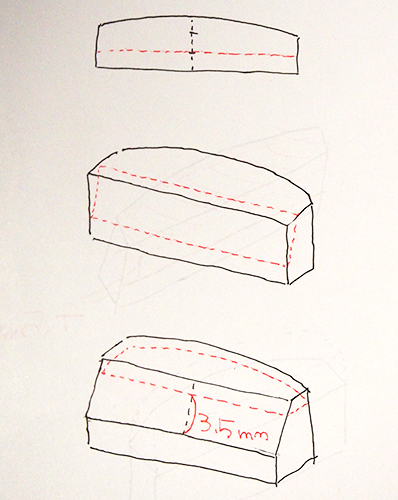

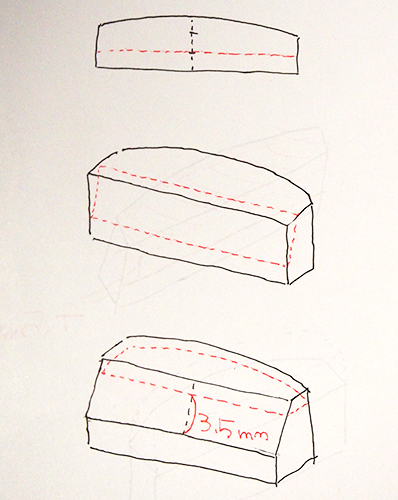

無事に斜めに削り落とせたら、再び高さの調整です。現在の頂点はアーチに沿った線から4.5mmですが、ここでは3.5mmの位置に合わせて線を引きます。

そしてこれが今度こそ完成の高さです。

図に表すとこんな感じ。ただの長方形だったブロックが少しづつ特殊な形に変わっていく様子が分かるはずです。

3.5mmの線を引いたら、ラインまで一度カンナで平行に削り落とします。削り落としたら、天面斜面の始まりを頂点とし、エッジ側を山なりに丸く削ります。

再び図にするとこんな感じです。

雰囲気でしか言えませんが、とにかく丸みを持たせます。

削った状態がこちら。丸みは表板のエッジにぴったり合うデザインにすると良いです。ちなみに写真でいうと右下の部分もエッジに合うように丸みを持たせましょう。

サドルの天面をデザイン

ここまでできたらサドルの完成はもう目前です。

最後は天面をデザインするわけですが、口で言い表せないので、写真を参考にしてください。

サドルの天面の両サイド8mm〜9mmほどの位置から、表板エッジに繋がるようにノミやナイフで切り口を整えます。理想的な形はエッジによって異なりますが、概ね写真のような雰囲気になると思います。

逐一サドルを溝にはめ込みながら、ちゃんとエッジに沿ったデザインになっているか確認してください。また、エッジに向かう角度は直線的ではないので、カッコよく弧を描いているのが理想です。

完成

エッジから流れるようなラインを描いたサドルができれば完成です。

正直今回は覚えることが多く、完成度は決して高いとはいえません。何回も繰り返し作ることで慣れていくと思うので、これからの課題となるでしょう。

ちなみに完成したサドルは膠で接着すればOKです。

膠をべっとりつける必要はないので、取れない程度に接着してみてください。

なお、最終調整で同時進行させる作業としては「サドルの製作」以外にも「指板裏の調整」「ペグの製作」があります。

こちらの工程に関してもレポートを残しているので、気になる方は是非ご覧ください。

次の工程と全体の工程表はこちら